王治栋(Mr.D):用银白记忆,勾勒人文故事

王治栋(Mr.D)

青年艺术家,专注于当代艺术创作,风格现代极简。其主导的「城市地标」艺术项目致力于通过城市公共艺术项目增强城市与居民的联结,项目地标性作品曾落地杭州西湖与上海世博展览馆(后者展览被收录上海市“十四五”工作报告)。

2024年与新华书店合作举办个人艺术展,回顾创作节点,展出作品四十余幅。入选福布斯中国2024年青年艺术家(2024 China Youth Artists 100 Competition Awards)。积极推动当代艺术与科学、非遗的深度跨界融合,相关项目落地北京国际设计周、北京大学及内蒙古鄂温克博物馆。

(艺术家肖像)

创作原点:银白线条,编织城市羁绊

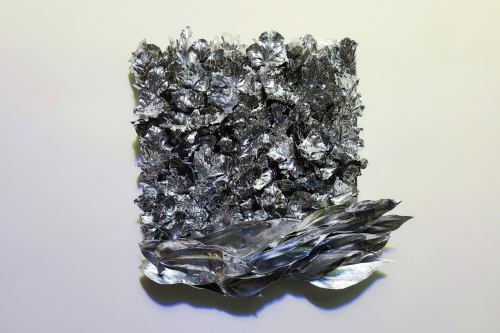

银白骑士系列作品(Mr.D)

您的“城市地标艺术项目”始于2019年西湖,而后落地上海世博馆并被写入当地政府工作报告。您为何选择公共空间作为创作载体?

「D」

我认为城市不仅是建筑的集合,更是千万人生活的场域。在西湖畔、世博馆前,我看到游客与居民凝视风景时的停顿——那一刻,人与空间都成了“风景”。我的艺术装置试图捕捉这种“停顿”,用一根根银色的线条重新构建地标锚点(例如西湖水面上的光影交错)。当作品成为城市记忆的载体,它便超越了物的属性,成为联结人与城市的纽带与羁绊。同时,我也认为这些作品因为有了人的参与而更有人文意义和艺术担当。

极简美学:细节中的城市叙事

城市地标项目

杭州西湖·未来之境 项目实拍

您以“现代极简”风格著称,但近距离观看又充满精妙细节。这种反差如何承载城市故事?

「D」

极简是现代城市的底色,而细节是真实生活的呼吸。比如西湖项目的装置远看是流动的银色弧线,近看却是上百条的琉璃藤蔓缠相互缠绕的“丛林秘境”,形成了一片既真实又梦幻的“自然景观”。宏观的秩序感与微观的生命力共存。银白色则像城市的晨雾与月光,既抽离现实,又温柔地反射所有色彩。

同时杭州作为水乡,本次西湖的项目也选在水面上进行,所以当观众们沉浸观看作品的时候,,自己的身影也会映入水中,成为这份艺术作品中的参与者与创造者。

跨界共生:在科学与非遗间重塑公共艺术

北京国际设计周

共生共融艺术科学企划 项目实拍

您与中国工程院院士团队合作以艺术的形式推进科学科普,又在内蒙古探索非遗当代化、年轻化的路径,那么这些跨界对您意味着什么?

「D」

在去年的年终报告时,很多资深学科教授们都提到了这样一句话“艺术与科学在山脚分开,又在山顶重逢”。其实我想科学、非遗与当代艺术,本质都是人类认知世界的不同表达。

而我认为当代艺术的核心在于一种勇于探索,不断试错以及尝试的当代精神。我们探索材料的多元性,可能性以及表达性。当我们用更多元的角度去重新看待那些我们已经十分熟悉的“老朋友们”或许会看到一副完全不一样的“新面貌”。这也是我作为一名青年艺术家所尝试的创作方向和实践路径。

像去年我在北京国际设计周落地的那个艺术与科学交叉的项目,它既有具象的菌丝脉络,又有抽象的银白色曲线作为蓬勃生命力的艺术化体现,如果我们向更深处探究,会发现无论是菌物还是本次的艺术作品都是以那些已经完成生命历程的“自然遗骸”为起点,进而绽放出蓬勃强大的生命活力。

银白哲思:中性容器里的记忆

银白骑士系列作品(Mr.D)

银白色在艺术史中常关联未来感与疏离感,但您却用它承载记忆的温度,这种颠覆如何体现当代性?

「D」

今天这个时代可以用五光十色来形容,强烈的精神冲击,每时每刻都在发生。高强度的对比色,一条又一条的信息如同洪流般裹挟着我们的生活。我想在这个时代,我们或许可以慢一点,停下来。静静的去思考一下我们将要前往的方向。

白色作为一种可塑性极强的“中性容器”,它是不带有任何色相和偏见的颜色。我希望我们可以透过这些银白色的艺术作品看见自己。同时也正是因为我作品中大量的银白色才映衬出那些红色的鲜艳,那些黑色的深沉。我想也正是因为我对于色彩的极度克制,才让作品的光影和细节的纹理得以显现。

参与本质:艺术家与观众的共同叙事

北京国际设计周

共生共融艺术科学企划 项目实拍

您强调“观众参与完成作品”(如北京国际设计周的项目,观众作为该艺术作品的重要组成部分),这是否在挑战艺术家的权威性?

「D」

不,我认为恰恰相反,作为一名当代艺术家,我反而认为这是当代艺术家的责任。很多当代艺术作品直指当代的社会议题。而那些观众们,那些活生生们的人们,恰恰是这些议题中最不可忽视的存在。

所以,我所有的大型公共项目周围都是没有任何围栏的,我希望大家可以离艺术作品近一点,更近一点。

大家都说自然是一位很好的老师,我们在自然中可以学到很多东西,我觉得艺术也应该是这样的。我希望我的这些艺术作品可以在大家心中种下一颗种子,可以倾听大家的心事,陪伴大家的成长,而不是高高的坐在殿堂之上,“审视”每一个过往的观众。

所以每一次看到孩子们纯真的笑容,成年人放松的驻留,我都觉得在这一刻艺术作品才完成了艺术家与观众之间的连接与联系。所以,我想正是因为这些观众们的参与,才让这些艺术装置从一个静态的艺术作品变成了一段段生动且真实的回忆。