学习红色历史,践行绿色使命——石河子大学农学院赴第三师五十三团"绿色植保”乡村振兴促进团参观新疆屯垦历史博物馆

为进一步学习兵团精神、老兵精神与胡杨精神,将"绿色植保”浸润于赤诚爱国底色之中。 2025年7月8日,石河子大学农学院赴第三师五十三团"绿色植保”乡村振兴促进团前往新疆屯垦历史博物馆进行参观,汲取“红色”力量,助力“绿色”农业。

走进博物馆,回首过去,厚重的历史画卷徐徐展开。团队成员驻足于“和田沙海老兵”展台边,聆听讲解员讲述1949年解放军徒步穿越塔克拉玛干沙漠、解放和田的壮举。老兵们“热爱新疆、扎根新疆、屯垦戍边”的信念深深感染着在场师生。

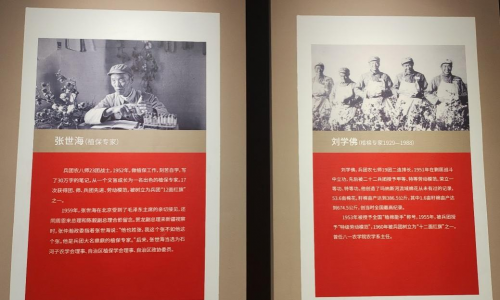

在红色的展板前,团队成员了解到我国著名植保专家张世海的事迹。上世纪50年代,他带领科研团队深入田间,首创“蚜虫歼灭战”方案,为兵团农业可持续发展奠定基础。贺龙副总理来新疆视察时,张仲瀚政委指着张世海说:“他也姓张,我这个张不如他这个张。他是兵团大名鼎鼎的植物保护专家。”“老一辈科学家将论文写在祖国大地上,我们更应传承这份热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取的担当!”石河子大学农学院植物保护系学生何沛贤感慨道。

放眼现在,兵团坚持深化改革,民族团结将谱写新篇章。“全国优秀共产党员”张富清“扎根边疆六十载,甘做隐姓埋名人”的事迹令师生动容。结合兵团深化改革、脱贫攻坚的成就展,团队成员李梓新深刻认识到:从“兵地融合”促进民族团结,到科技帮扶带动增收致富,红色基因始终是兵团发展的核心动力。

“在前期调研时,我们看到无人机植保等新技术成果已在棉花地里‘吐絮’。”团队成员石岩说,“这正是‘兵团精神’在新时代的延续——用爱国热情艰苦创业,用科技成果开拓进取。”

新疆屯垦历史博物馆讲解员买丽开木·牙生展望未来,为团队成员从兵团使命到建设人类命运共同体进行联系介绍:“从农三师司令部参谋长李道伟在修筑‘中巴公路’时的一声令下,到现在构建‘丝绸之路经济带’时的声声呐喊……兵团始终肩负着和平发展的时代使命。”

面对全球气候变化与粮食安全挑战,团队成员更加明确责任:“绿色植保不仅是技术革新,更是构建人类命运共同体的实践——就像胡杨树一样,既要扎根边疆,也要荫蔽四方。”

参观结束后,带队教师周娴老师总结道:“这次参观让我们读懂了三心——沙海老兵屯垦戍边的初心,各师市党委带领边疆人民脱贫攻坚的决心,兵团人民与各国人民合作共赢的同心。”

走出博物馆,三球悬铃木在蓝天下茁壮成长。站在绿荫庇护下,作为农科学子,我们要继承前辈的精神,把“三下乡”变成“常下乡”,以红色基因“育新苗”,让绿色植保技术在红色沃土上开花结果!

供稿人:何沛贤

图片来源:何沛贤