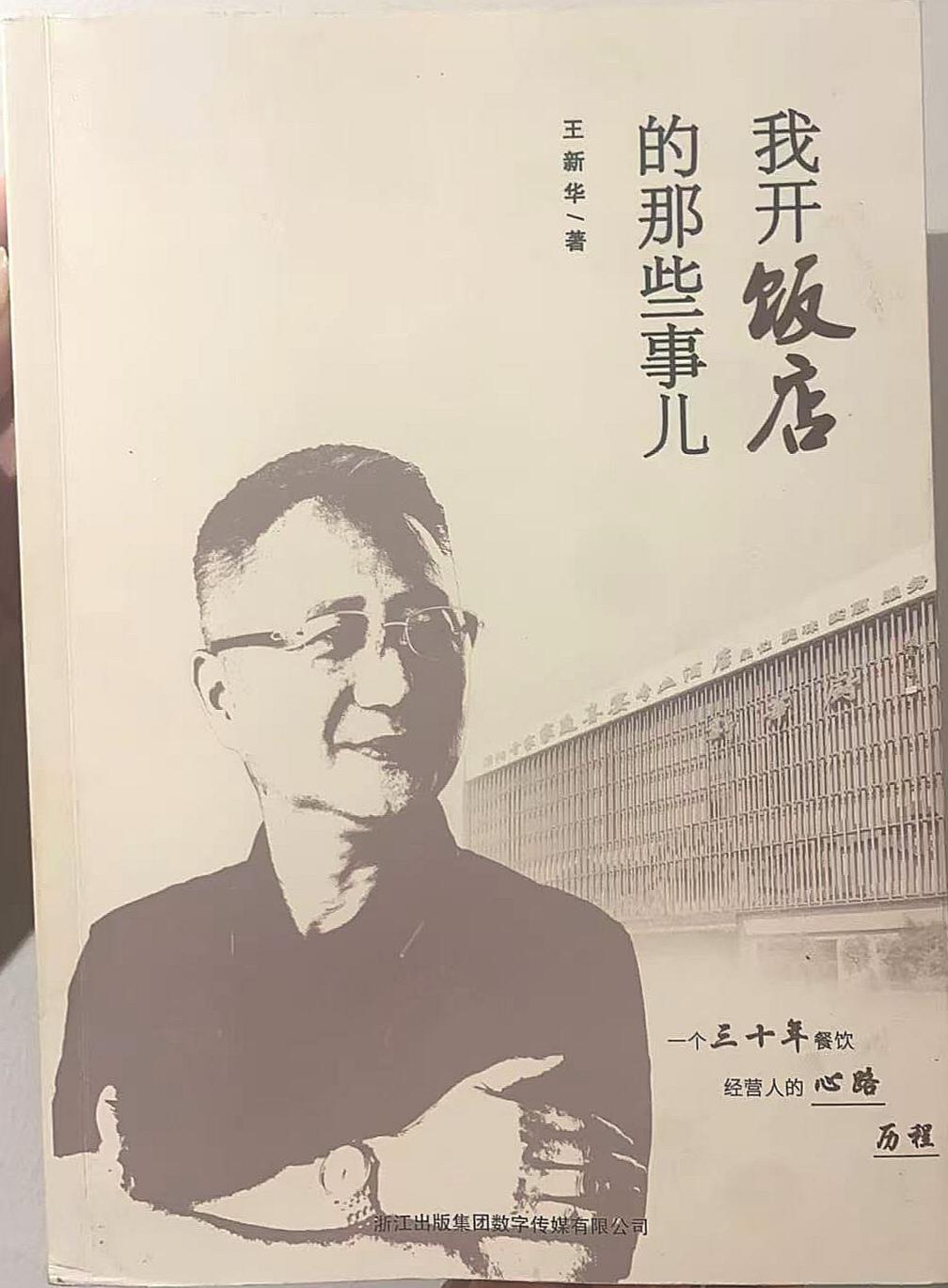

餐饮风云下的灵魂叩问 ——王新华对餐饮业的反思与呐喊

非凡人生,书就非凡作品,王新华呕心沥血所写《我开饭店的那些事儿》一书,一反商业书海常态,是一部用艰辛、热爱与责任凝铸而成的心血之作。它如同一把锐利的手术刀,以他三十多年跌宕起伏的餐饮生涯、十余种餐饮业态为解剖样本,划破行业“繁荣”的表皮,直击餐饮江湖的灵魂。这不是一本粉饰“太平”的创业传记,而是一位餐饮老将用血泪书写的破局指南,更是对餐饮本质的深刻叩问。

一、剑指沉疴:剖解行业积弊,呼唤变革新生

餐饮行业表面的繁华之下,暗流涌动。无序竞争的硝烟弥漫,价格战、抄袭风盛行;经营模式僵化,传统老店固步自封,新兴品牌盲目跟风;食材安全暗藏危机,劣质原料频现。王新华毫不留情地将之公布于众,他斥责“低价竞争吞噬品质底线”,揭露“形式大于内容的伪创新”,更直指“食材溯源体系的漏洞”,呼吁“餐饮不是资本游戏,是百姓餐桌的良心工程。”他以火眼金睛洞察其中,为底层从业者呐喊公平,为行业生态呼吁净化。正如江苏省餐饮行业协会会长于学荣所言:“王新华能将三十年奋斗的精华、惊奇、惊险,经验教训、成败得失以及对餐饮和餐食的所思所想都坦诚无私地书中奉献了出来!他抛开了自己的面子和常人都有的私藏之心,向中国餐饮展示了真切的爱和满满的责任感!”

二、坦诚以对:揭开美食假面,展露行业真容

顾客眼中精致的菜品、优质的服务,其背后是无数餐饮人不为人知的艰辛。凌晨三点采购者在市场的蹲守,后厨人员与时间赛跑的忙碌,经营者应对突发客诉的彻夜难眠……王新华将这些幕后故事毫无保留地呈现。食材采购时品质与成本的艰难抉择,后厨管理中经验主义与标准化流程的碰撞,面对疫情、食安事件时的孤胆抉择,让读者看到每一道菜都是“餐饮人用生命熬制的汤”,每一次服务都是“以尊严为底线的风采”。这种坦诚,重塑了行业形象,搭建起顾客与餐饮人之间相互尊重、相互信任的桥梁。

三、直面痛点:剖解管理病灶,传授破局良方

餐饮管理绝非理论公式的简单套用。王新华深知其中的复杂与艰难:人员管理中“师徒制”与“现代化考核”的冲突,成本控制里“品质与利润”的艰难权衡、市场定位时跟风与深耕的迷茫……他不单传授所谓的成功秘籍,更多的是分享失败教训,坦言道:“餐饮管理,是在混沌中找秩序,在妥协中守底线。”这种“祛魅”式分享,让管理者明白:没有“完美模式”,只有“直面问题的勇气”。

四、授人以渔:点亮烹饪灯塔,传承美食智慧

王新华有很清晰的烹饪观与美食之道,对烹饪传承,他超越了单纯的技艺教学。对职业厨师,他传授匠心精神,强调火候与调味;对业余爱好者,尤其是广大主厨的家庭妇女,他传递“烹饪即生活”的理念,揭示烹饪的内涵和原理,认为“厨房是家的心脏,用心感受其中的乐趣,每一道菜都是生活的滋味和爱的表达。”这是对烹饪文化根本的传承与弘扬,让烹饪成为连接人与自然、家庭、文化的纽带。扬州大学周晓燕院长盛赞:“王总是餐饮业的多面手、硬骨头、闯将、爱美主义者!他的这本书,对于餐饮创业者、食客、家庭主妇甚至旅游、烹饪院校的学生都有极高的分享价值。”

五、健康为帜:引领科学烹饪,守护大众餐桌

在“重口味”泛滥的当下,王新华高举健康饮食大旗。他批判“酱糖成瘾”“味精依赖”的不良烹饪习惯,倡导“轻烹饪”、营养均衡的科学理念。书中记录的溧阳传统菜的改良,既是对地方美食的创新,也是对健康理念的践行。他深知,餐饮人的责任不仅是满足口腹之欲,更是守护公众健康,彰显了其作为餐饮人的社会责任,也为“民以食为天,食以安为先”提供了最有力的诠释。

六、披荆斩棘:铺就创业坦途,照亮后来之路

王新华的三十多年餐饮历程,是一部闪亮的创业避坑指南。从“小饭店的生存战”,到“品牌扩张的陷阱”,再到“行业寒冬的突围”,他将失败案例与成功经验一一拆解,用亲身经历告诉后来者,创业不是赌博,而是用良知和技艺铺就的光明大道。北京“每时宏达”创始人邓桂丽一语中的:“王新华是中国餐饮界的良心和骄傲,他用自己几十年的人生精华,将对于这个行业的理解、责任和热爱,以最隽永深刻的文字记录下来,为同行人举火,为后来人指路。”

结语:餐饮江湖的精神图腾

这本书以其独特的视角和深刻的内涵,成为餐饮行业的“警世恒言”;不再是个人简单的奋斗史诗,而跃升为餐饮行业的精神图腾。它让我们看到,餐饮人是社会“味觉”的守护者,从事餐饮业是以食为媒的人生修行。无论你是行业老兵、创业新手、美食爱好者,还是普通读者,这本书都如同一面镜子,照见行业的真实,照见人性的光辉,更照见我们与食物、生活、社会的深层连接。

阅读《我开饭店的那些事儿》,开启一场与餐饮灵魂的对话,让我们聆听到一次对生活本质的深度叩问与呐喊,也让我们见证了餐饮行业的破局与重生。对王新华来讲,餐饮是条初心未改的“不归路”,读者在字里行间可以感受到他的热血与坚守,从而汲取砥砺前行的力量,更加深刻地理解他可歌可泣的“餐饮即人生”!

(方雪华)