遂川县天子地遗址起源考证

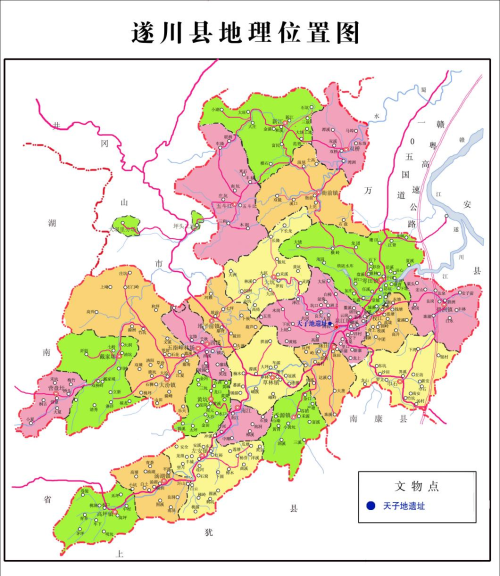

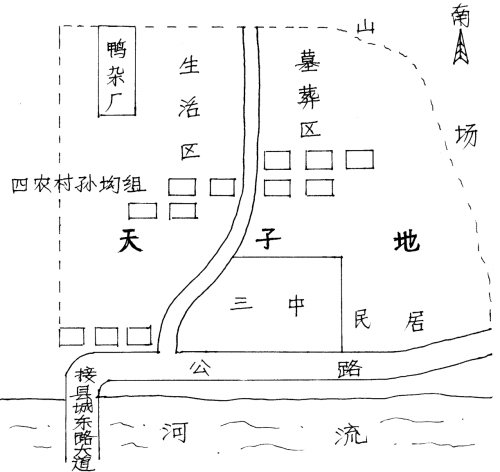

天子地古文化遗址坐落于遂川江支流左溪与右溪的合流之处,即今日遂川县城西1.5公里的泉江镇四农村孙垇后山(图1)。遗址占地面积约10万平方米,地表覆盖着红色夹砂土壤。其地势三面临水、一面临山,东起孙垇屋背,西倚连绵群山,南揽左溪之秀,北襟右溪之韵,山体呈西南-东北走向(图2)。当地相传此地三面环水,曲流萦绕,依风水之说“得水为上,藏风次之”,堪称“添子添孙”的福泽之地,“天子地”之名便由此谐音而来。

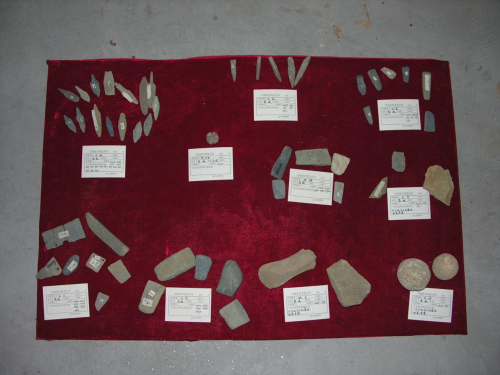

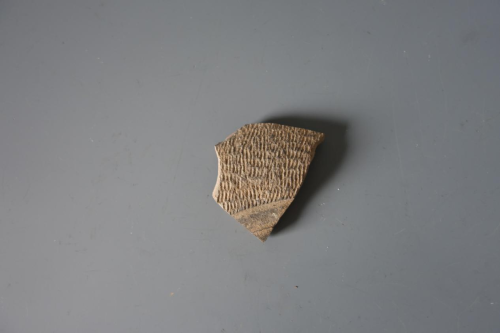

上世纪五十年代初,江西省文物考古队对天子地遗址展开勘察,出土了大量石锛、石斧、石镞、石刀、石钻、石凿、石矛,以及陶鼎残足、陶纺轮、陶网坠、各类印纹硬陶片和红烧土(图3、图4)。经鉴定,该遗址为新石器时代至晚商时期的古人定居遗址,1984年被公布为县级重点文物保护单位。此后,当地居民在平坟整地时发现地下墓群,出土大量花纹砖,随即报告文物部门。江西省文物管理委员会联合当地有关单位对墓葬群进行发掘,出土铁刀、铜镜、银环、纺轮、碗、铜钱等文物,证实天子地遗址是汉墓、六朝墓与古人类遗址形成的迭压文化层(详见1957年《考古学报》第一期程应麟执笔《江西的汉墓与六朝墓葬》)。这些考古发现,确凿地印证了天子地遗址作为遂川县古文明重要起源地的地位,对研究遂川先民文明史具有重大考古价值。

天子地遗址是目前遂川县境内发现的最早古人类遗址。遂川县博物馆谢路明同志通过对遗址出土石器的缜密研究,结合江西古人类资料与考古档案的多方考证,认为此地最早的先民应为古越人。具体而言,遂川天子地的古越人属于进入江西鄱阳湖-赣江流域的“扬越”部落分支。

古越人是缔造高度石器文明的族群,他们不仅是河姆渡文化、良渚文化的创造者与继承者,更是南方古代文明的重要传播者。约四千年前,古越人自东南沿海历经南岭、武夷山的险阻,迁徙至遂川境内繁衍生息,在此点燃了遂川文明的第一簇星火。

四千多年前的中华大地,先民主要分为华夏、东夷与三苗三大集团。《韩非子・五蠹》记载“当舜之时,有苗不服,禹将征之”,随着大禹对三苗的征服,史籍中“三苗”的记载渐次消失,取而代之的是“古越族”。夏王朝衰落之际,南方三苗中的“越”族崛起,占据了从江苏南部沿东南沿海直至越南北部,长达七八千里的半月形区域,在湖南、江西、安徽等地亦有零散分布(图8)。商周时期,古越人繁衍日盛,支系纷繁,形成吴越、扬越、东瓯、闽越、南越、西瓯、骆越等众多分支。《汉书・地理志》以“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓”描述其繁盛景象,《吕氏春秋》称其为“百越”,文献中亦有“百粤”“诸越”等称,“越”与“粤”古代相通,近代方渐次区分。这些分布于南方的古越人支系,既有共同的文化渊源与特性,又因地域差异呈现不同面貌,文化发展程度亦不尽相同,但均不同程度受到中原文化的浸润。

作为遂川最早的先民,古越人在天子地遗址留下了丰富的文明遗迹。从大量石制工具、陶鼎残足、陶纺轮、陶网坠、印纹硬陶片及红烧土等遗存推断,他们在四千多年前已创造出璀璨的石器文明,并在商晚期逐步向青铜文明过渡。这些“筚路蓝缕,以启山林”的开拓者,在农业、制陶、纺织、造船、渔业及冶铸技术等领域均取得了开创性成就。

天子地的古越人是遂川最早的农耕者。近代考古表明,水稻最早由南方古越人驯化。尽管浙江河姆渡文化遗址(距今7000年)曾被视为世界最早稻作文化遗存,近年来广东英德牛栏洞遗址发现的水稻硅质体,将水稻驯化史前推至1.4万年前,学界据此推断该地可能为世界稻作发祥地。由此可见,天子地古越人从事原始水稻种植当属必然。然而,刀耕火种的原始农业难以完全解决食物匮乏,他们仍需通过采集与渔猎扩大食物来源,维系族群生存。

从农业地理环境来看,遂川整体为西高东低的丘陵盆地,遂川江下游的泉江、珠田、雩田、枚江、巾石等地为盆地底部,地势平坦,河水冲积形成肥沃的沼泽洼地,从雩田、枚江等地“塘”“溪”“陂”等古地名可见一斑。这些富含腐殖质的土壤极适宜原始农业,每当江水泛滥,古越人便迁往地势较高的盆珠、大坑等山区避洪,洪水退去后则在裸露的洼地进行火耕播种。天子地遗址出土的石斧、石刀、石矛,既是驱赶野兽、捕捉猎物的武器,也是砍伐林木、准备火耕的工具;石锛则用于平整土地、砍伐杂树,为播种水稻创造条件。其地理位置优越,紧邻盆地谷底中心,犹如圆心辐射全域,极大减少了生产活动的往返消耗,提升了农业效率,这正是古越人选择临水靠山定居环境的深层原因。

作为遂川传统木构建筑的发明者,古越人将石钻、石凿技艺运用于房屋与船舶建造,通过钻孔打眼制作出具有多种用途的简易榫卯结构木料。《博物志》记载“南越巢居,北溯穴居,避寒暑也”,所谓“巢居”,即底层架空、二层住人的“干栏式房屋”,正是以这种榫卯结构搭建而成。《淮南子・原道训》称“九疑之南,陆事寡而水事众”,描述了古越人善舟楫、习水性的特质。他们运用榫卯技术制作简陋木船,得以横渡遂川江,拓展采集与渔猎的活动范围。

在狩猎活动中,古越人展现出卓越的身手。石镞作为猎杀利器安装于木箭之上,极大增强了杀伤力,盆珠、大坑等丘陵地带成为他们的传统猎场。夏季干旱时,前往江边饮水的小动物成为石镞的目标;冬季南下的候鸟群则是大自然的馈赠,古越人全家出动,在芦苇荡中采集鸟蛋、捕捉幼鸟,洋溢着生活的欢歌。

制陶技艺亦是古越人的拿手绝活,各式陶器极大丰富了他们的物质生活。天子地遗址出土的陶鼎足,印证了他们使用陶器烹煮食物、储藏种子的生活场景;陶网坠的发现,表明他们已掌握编制渔网、江面捕鱼的技能。此外,他们还善于采集苎麻、大麻等植物纤维,利用陶纺轮将其纺织成布(图11),江西新余、萍乡、宜春等地至今仍保留着传承自古越人的夏布工艺。古越人陶器的艺术特色集中体现为几何印纹陶,与北方的彩绘陶文化(仰韶文化)、黑陶文化(龙山文化)并列为新石器时代三大文化系统,成为区分南北文化的重要考古标识。天子地遗址出土的印纹陶片,涵盖圈点纹、方格纹、编织纹、蓆纹、蕉叶纹、线纹、细绳纹等精美几何纹饰(图12-18),充分彰显了古越人在遂川创造的灿烂陶器文明。值得一提的是,对陶器烧制、器形设计与模具制作的熟练掌握,为他们向青铜冶炼技术过渡奠定了基础。遂川枚江镇洪门地区出土的兽面提梁卣与蝉纹青铜鼎,见证了古越人在自身冶铜与制陶技术的基础上,吸收中原成熟青铜工艺,融合发展出独特的南方青铜文化,这一内容将在《遂川文物说遂川:遂川出土的青铜器》中详述。

揭开古越人作为遂川最早先民的历史面纱后,他们在历史长河中的走向成为另一个重要课题。总体而言,古越族群或逐渐融入华夏-汉族,形成广府、潮州(福佬)、客家等不同民系;或在与汉族的互动中迁徙至云贵滇广等边疆地区,演变为壮、黎、瑶、畲等族群。遂川的古越人,大约在秦末已基本与南迁的汉族融合。

尽管古越族群在历史进程中逐渐分化、消融,其文化基因却深深植根于遂川大地。如今,遂川客家人口众多,客家话与土籍话并行,客家民系在西部山区占据优势,汤湖、大汾等乡镇仍有瑶族、畲族同胞聚居的村落(图19),成为古越文化传承的活态见证。

遂川县博物馆 谢路明

图1:天子地遗址地理位置图

图2:天子地遗址手绘发掘示意图

图3:天子地遗址出土的石钻、石凿、石镞、陶网坠、石锛、石矛、石刀、石斧、砺石、石球

图4:天子地遗址出土的陶片、陶纺轮、陶鼎脚

图5:2009年4月19日江西省考古专家在天子地遗址现场勘察

图6:天子地遗址汉墓(二号墓)平面图。1.铁刀2.铜镜3.银环4、5.纺轮6.碗7.铜钱

图7:天子地遗址六朝墓(四号墓)平面图

图8:古越族分布图

图9:河姆渡遗址出土的碳化稻谷

图10:遂川千年鸟道

图11:传统苎麻剥麻工艺。将苎麻砍下,去掉叶子,剥去茎皮,就可得到淡青色的苎麻纤维

图12:印圈点纹陶片

图13:印方格纹陶片

图14:印编织纹陶片

图15:印蓆纹陶片

图16:印蕉叶纹陶片

图17:印线纹陶片

图18:印细绳纹陶片

图19:遂川畲族群众挂灯笼喜迁新居(李书哲摄)