童声与师道的交响——从三尺讲台到教育初心

篇一

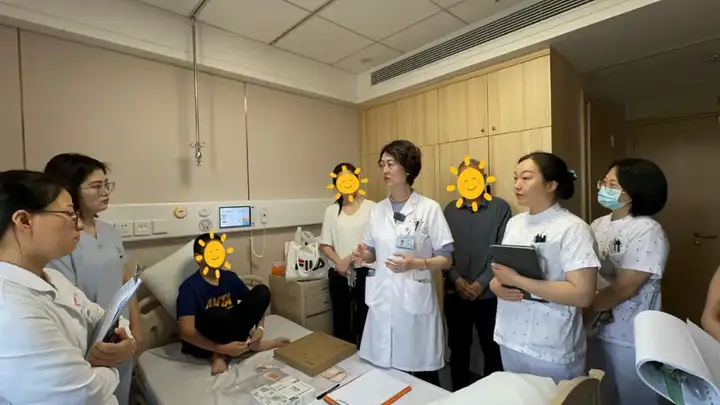

走进和平小学的课堂,领略教育家精神

2025年1月10日,我来到南涧县无量山镇和平小学,先后聆听了两位优秀教师的课堂。

第一堂课是一位年轻女老师的语文课,语文老师讲解课文《鸟的天堂》。讲课之前,老师首先对《鸟的天堂》课文题目对同学们进行了提问:“看到这个题目你能提出什么问题?同学们纷纷踊跃举手回答:“什么是鸟的天堂?”“鸟的天堂在哪里?”“鸟的天堂是什么样子?”接着,老师让孩子们带着自己的问题通读课文,读完课文以后分享自己对这些问题的见解。可以看出,在课堂教学中,老师充分保障了学生独立思考,带着问题寻找答案的能力。同时,整个课堂氛围十分好,同学们都踊跃发言,体现出老师平时对学生积极性,胆量的训练十分到位。课中,老师耐心的对生字生词进行讲解,同时与板书结合,有效地践行了言传身教的原则。课后,老师布置作业恰当,既能使学生很好的巩固课堂内容,亦不会对学生造成太大的作业负担。

第二堂课是一位有扎实学识的男教师上的数学课,教师能面向全体学生,激发学生的深层思考和情感投入,鼓励学生大胆质疑独立思考,引导学生用自己的语言阐明自己的观点和想法。能按照课程标准和教学内容的体系进行有序教学,完成知识技能等基础性目标,同时还注意学生发展性目标的实现,亦能有效改变课程实施过于强调接受学习死记硬背和机械训练的现状,倡导学生主动参与乐于探究勤于动手的学习方式,能够有效地组织和引导学生开展以探究为特征的研究性学习,使接受与探究相辅相成,学生的学习境界更高,学习效果更好。

爱是教育的灵魂,没有爱就没有教育。扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法是老师的基本素质,其中知识是根本基础。两位优秀教师身上均充分体现这些基本素质。他们是是智慧型的老师,具备学习、处世、生活、育人的智慧,能够在各个方面给学生以帮助和指导。在教育过程中,做到了关爱学生、爱岗敬业、严慈相济。真正做到对学生“晓之以理”“动之以情”,同时有着尊重学生、理解学生、宽容学生的品质。他们的身上,无不体现着有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师风貌。在无量山镇和平小学,这样的优秀教师不胜枚举。他们离开家乡,不远万里来到无量山镇和平小学,日复一日,年复一年,在这里奉献着自己的青春年华。

杨元臣老师也曾是无量山镇和平小学的优秀教师之一,后面的几天时间里,我跟随和平小学的领导、老师们,一起去探访了杨元臣老师。接下来的内容是杨元臣老师的三篇故事,以此来简单概述探访成果:

篇二

学习雷锋好榜样——仁德无量杨元臣的故事

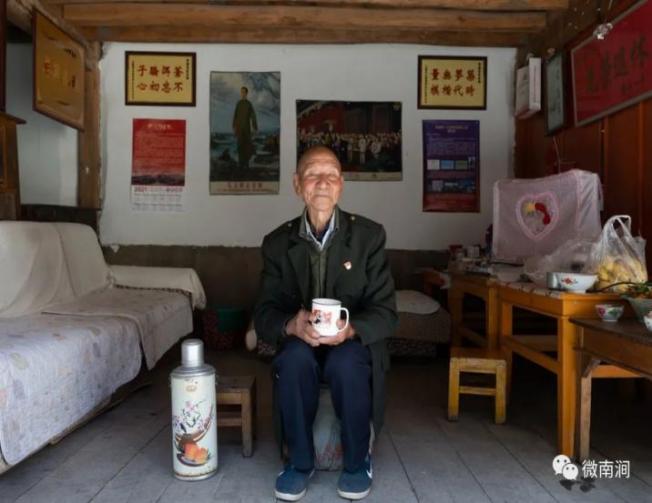

在云南大理南涧无量樱花谷,有一个退休近二十年的人民教师,在距县城六十多公里的山花村生活。八十岁的他现在足迹已很少踏出村门,但他的声名却远扬无量大山。为什么还有这么多的人知道他、记着他......

他叫杨元臣,从大理苍山洱海之滨,来到南涧无量大山之中,有网友称他为“樱花居士”。杨元臣,不是金庸先生笔下的《天龙八部》中跟着普洱茶商马五德来到无量山游山玩水的“杨公子”,而是播散大爱无量的人民教师。

2025年1月15日,我们驱车赶到藏在无量山里的山花村,专门拜访这位德高望重的人民老师。镶嵌在华庆茶庄园里的一株株无量樱花早已繁花落尽、翠叶新吐,满目是一派生机盎然的绿色景致,令人心旷神怡、抛俗忘忧。我们到达时,杨元臣老师早早等候在村子大门前;离开的时候,杨元臣老师又亲自送到村子大门,我们带走了杨元臣老师亲手栽种的一大袋甘甜嫩脆的无量山地萝卜,也带走了一位人民教师仁德满山乡、播爱无量山的精彩人生故事。

梅花香自苦寒来

杨元臣老师1944年出生在苍山脚下、洱海之畔的大理市下关镇七里桥大庄村。大庄村风光秀丽,土地肥沃,但在解放初期那个特定的年代背景下,物质极为匮乏,杨元臣记忆中的童年生活较为艰难,家住茅草屋,吃饱穿暖是家家户户头等大事。大庄村产米,杨元臣一家一年里更多的日子却不能吃上米饭,母亲只能将大米换成更便宜、更饱腹的包谷面、小麦面、苦荞面等杂粮,好让一家人勉强糊口度日,免受饥饿。

父爱如苍山,母爱如洱海。从杨元臣记事起,父亲杨宾、母亲王桂香自小对杨元臣和兄弟姊妹很严厉,从做人的品德,到学习生活的细节和日常行为的习惯,都认真严格要求,好让杨元臣兄弟姊妹做人做事有一个良好的开端。从小父母的一言一行都深深地影响着杨元臣的一生。

杨元臣有段经历记忆相当深刻,那就是读书时代冬天早晨背卖稻草。他和母亲在三、四点钟就起床,背上稻草从家出发,走15公里的路去下关造纸厂,迎着凛冽寒冷的下关风,风刮到他的脸上刺骨生疼,背上硕大的稻草在与风的抗争里举步维艰,拿到卖稻草的钱,杨元臣的生活费、书费才有了着落。

这条卖稻草的艰难路,也就是杨元臣人生起步之路。从家到下关,足足有15公里,在这条路上杨元臣有时背着稻草,有时背着书包,却足足走了整整六年。

无怨无悔勇抉择

1959、1960、1961年,是属于国家最困难的三年,1962年18岁的杨元臣老师从大理师范中师班毕业,参加大理州统一分配,被分配到巍山县,他教书育人生涯的第一站竟是离巍山县城120多公里、离家200多公里的巍山八区阿杂小学,如今属于南涧县无量山镇阿杂村。

坐落在无量山中的阿杂村是个彝族村落,村民全部是彝族。村民们很不会讲汉话,村里三十多户人家近两百多人基本不识字,阿杂小学没有校舍,教室就办在一个村民家里,有时两口子吵架影响教学秩序,杨元臣老师还得忙着去劝解,然后再继续上课。

杨元臣老师骨子深处有一种坚忍不拔的性格。他从来没有气馁叹气,没有怨天尤人。人生地不熟,他首先学会了听、说彝族话。他把一些常用语的彝族发音用汉字标注出来,记在小本子上,早晚认真练习,用自己带着浓重大理白族口音的汉话加上手势,跟村民沟通交流。杨元臣老师用心做事、以诚待人,很快就跟村民打成了一片,成为一名地地道道的阿杂村村民。

在村社干部、村民群众的支持下,阿杂小学从那户村民家里搬出来,搬到了一间破旧的公房里,总算有了学校自己的教室。有了教室,杨元臣老师东家找西家问地从村民家中借来了九张长短高矮不齐的桌子,又让学生们从家里带来凳子。从此,阿杂小学的朗朗书声成了村民的希望和骄傲,知识正在改变阿杂村的贫穷落后面貌。

许多跟杨元臣老师一起分配到山区教书的人纷纷托熟人、找关系调到条件更好的地方或申请调回自己家乡。杨元臣老师却没跟这些人一样,他依然一心一意地在无量山间默默地教书育人。

一位邻校的同事看杨元臣老师为人老实厚道,给他介绍了个聪明善良、能干利落的农村姑娘,但姑娘家还有个条件,要他入赘当女婿。很多人并不觉得这会成就一段姻缘,因为那位姑娘家住比阿杂还要偏僻得多的无量灵宝山脚下的山花村,是一个很穷的山村,自然条件很差,交通极为不便。杨元臣老师考虑再三,排除了社会家庭的重重阻力,婉拒了亲朋好友的善意规劝,毅然跟这位彝族姑娘结了婚。为了真诚挚朴的爱情,为了无量大山彝族人民的孩子和自己心爱的教育事业,杨元臣老师毅然决然、坚定勇毅选择把根深深扎在无量大山之中。

日久他乡即故乡

在杨元臣老师的眼中,无量大山暂时是贫穷的、落后的,但无量大山是博大的、宽厚的,厚德能载万物,万物生生不息,定能孕育出勃勃生机。杨元臣老师已经喜欢上无量大山,喜欢上这里真诚友善的彝族人民,喜欢上这里淳朴可爱的彝家孩子。

杨元臣老师将教师的这份责任看得很重很重,相信知识的力量,相信知识能够改变贫穷落后的面貌,希望就在这些孩子身上,所以,他把一颗心扑在教书育人工作之中。杨元臣老师从不打骂学生,甚至很少疾言厉色,总是和风细雨、润物无声般地教育学生,学生和家长都喜欢他、尊敬他、爱戴他。

杨元臣老师手捧一颗真诚的心,以心换心,得到了村民的尊敬爱戴,没有人当他是外乡人,甚至比乡里乡亲还觉得亲近、亲切、亲热。

“年深外境犹吾景,日久他乡即故乡。”后来,杨元臣老师从阿杂小学调走了,村干部和村民还找到公社领导求情,希望再把杨老师调回阿杂小学教书。

篇三

学习雷锋好榜样——仁德无量杨元臣的故事二

身正为范忙碌人

杨元臣老师先后在阿杂小学、阿几苴小学、和平小学、红星小学、南涧三中、南涧一中等学校工作,在无量大山许多地方都留下了他辛勤耕耘的足迹。

杨元臣老师每到一个地方,总是踏踏实实、兢兢业业、爱岗敬业、任劳任怨,以脚踏实地的工作作风当好一名人民教师,留下的是有口皆碑的教书育人事迹。

1979年,南涧县新成立南涧三中,地址在当时无量区政府所在地。上级教育部门把杨元臣老师调入南涧三中当总务主任。学校总务主任本身事务就很多很杂,再遇上像他这样凡事认真、不肯推诿、爱管闲事的人,学校里里外外的大事小事他都会主动去过问,随处都能见到他匆匆忙忙、来来去去的身影,他成了学校里最忙碌的人。

当时南涧三中教师缺编,杨元臣老师上过生物课、政治课、历史课、地理课。有一学期,他主动承担起初一、初二生物和初三年级的生理卫生课,一星期十几节课,虽然不是考试科目,但班级多课时多,已经是一个专任教师的足额工作量了。

杨元臣老师的所做所为,得到了上级党组织的充分肯定,1980年12月30日,杨元臣光荣地加入了中国共产党。

你杨元臣老师总是很忙,曾经的同事感慨地说:“做什么工作他都属忙命,在哪里他都是最忙碌的人”。

德高为师诚待人

杨元臣老师说,苦一点不算什么,累一点不算什么,条件差一点也不算什么,只要党和人民需要,叫去哪里自己就去哪里,让干什么自己就干什么。

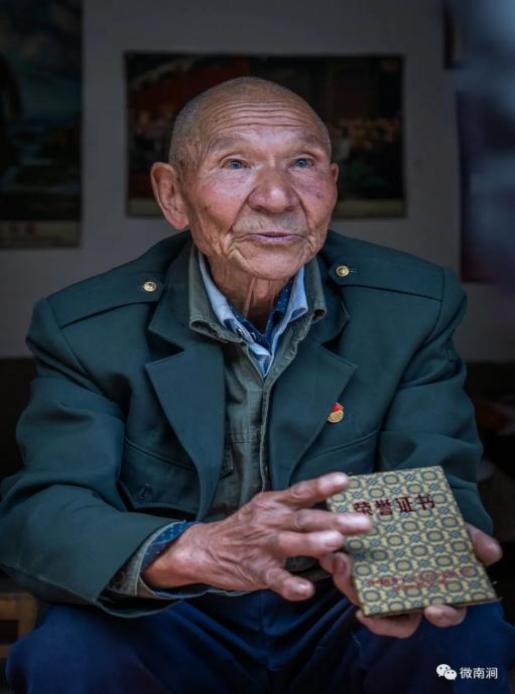

36年的18次工作调动,捧一颗心来,不带半根草去,干一行爱一行,从学校领导岗位到门卫岗位,杨元臣从不挑肥拣瘦,用实际行动诠释了“镙丝钉精神”。

每天五点钟,门卫值班室开始亮起灯火,杨元臣老师起床,将大门内外打扫干净,每个早晨刷刷的扫地声,师生们都很熟悉;午夜十二点左右,门卫值班室的那盏灯才熄灭,在安宁静谧的校园中他最晚入睡。

杨元臣老师竖起了一块“进出校门,请下单车”的牌子,校门口的黑板上写着“高高兴兴上学来,平平安安回家去”两行大字,每天更新一两句格言警句,进门一角辟出了“同学,你有信”一栏,充满温馨与关怀。就这样,杨元臣老师把学校大门这一小小的方寸之地,营造成一道独具人文特色的校园美丽风景线。

校里校外,教师学生,没有人把南涧一中的这位门卫叫做“杨师傅”,而都尊敬地叫他“杨老师”。一些调皮学生,不听班主任的,不听学校领导的,却听得进去“杨老师”的话。

2022年1月3日,南涧三中高1班、高2班、高3班同学把聚会地点定在山花村,给杨元臣老师送了一块“师德楷模”的匾。杨元臣老师激动地说,四十多年了,这些学生很多都已退休,他们还记着我,很欣慰,为学生多付出一些也是值得的啊。

杨元臣老师说自己并没有特别的方法,他相信八个字:“以诚待人,以德服人”。

用心做事不平凡

世上只有平凡的人,没有平凡的事。英雄,往往是平凡人的挺身而出。杨元臣个子瘦小,面貌朴实,衣着朴素,一张历经风雨沧桑的脸,怎么看都是个最普通、最平凡的人。

杨元臣老师工作36年,从事的都是平凡的岗位,但他总是认认真真、兢兢业业对待每一份工作,尽心尽力,一丝不苟,把每一件平平凡凡的小事努力做到最好。

学生家长给孩子送什么东西,只要送到门卫室,都错不了,差不了。家长把要给孩子的生活费,放心地交给杨元臣老师。有的家长想叮嘱孩子几句话,也让杨元臣老师转述。

杨元臣老师用心做生活的有心人,把一件件平凡的小事做到准确无误,成为了师生心中值得信赖的人、一个不平凡的人。

篇四

学习雷锋好榜样——仁德无量杨元臣的故事三

言传身教育儿女

对待学生,杨元臣老师像对待自己的孩子,许多学生都尊敬他、感激他。对待别人,杨元臣老师捧出一颗真诚的心,许多人都信服他、钦佩他。

作为一名人民教师,杨元臣深有感触地说,中国的父母是最好的父母,望子成龙,望女成凤。但家长对子女要进行做人教育,进行品行教育,一生做个好人,做个诚实善良的人。关于儿女的升学、工作、调动这样的大事,杨元臣没有找一位领导说情,没有提过任何要求。

1994年,南涧一中盖教师集资房,由于名额有限,杨元臣老师把本应属于自己的名额让给了其他教师。后来,儿子、女儿在南涧买房子时,多花了接近十倍的价钱。

看着年近八十、身体已不结实的父亲住在离县城六十余公里的乡村,生活不便,特别当疼病时没有较好的医疗条件,由于工作儿女又不能常在身旁照顾,儿女们让杨元臣到县城生活,杨元臣却说,等不能劳动了再考虑吧。

儿女们有时也觉得委屈,自己的父亲为何这样无私,为什么任何事情总是为别人想得多,而为自己却想得很少很少。

作为父亲,杨元臣老师总在经意不经意之间就为儿女树立了榜样。杨元臣几乎不骂儿女,也很少正经严肃地教育他们,但在他言传身教的影响下,几个儿女身上,都看得到杨元臣老师“善良、诚实、勤恳、敬业”的性格烙印。

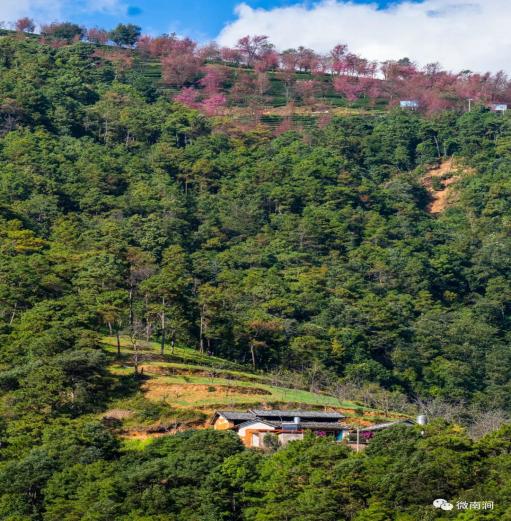

归隐花谷尽余晖

山花村位于中国云南大理南涧无量樱花谷,过去它的名字叫羊厩房,因村子里养着很多山羊、绵羊而得名。这个村子地处无量山腹地,毗邻无量山国家级自然保护区,背山临水,绿树成荫,春天来时漫山遍野杜鹃花、山茶花,犹如世外桃源,仿佛人间仙境,适合诗意栖居,可以怡养天年。这里就是杨元臣老师退休后生活的地方。

1997年9月退休后,杨元臣老师回到无量山花村。对妻子,他是愧疚的。由于他常年在外热心工作,家中大大小小、里里外外大小事情都是妻子独自承担重任,退休后他可以好好弥补一下过去的遗憾。对子女,杨元臣老师同样是愧疚的,对子女教育同样留有遗憾。

杨元臣老师觉得,有一点余晖,就要发一份余热,追求有意义的活着是他一贯的信条。

大家好,才是真的好。在杨元臣老师的带动下,全村近年来栽培了大量泡核桃和茶叶,并对老茶树进行低改,已形成了较有规模的泡核桃林和茶园。如今,借助无量樱花谷的旅游热潮,山花村已今非昔比,户均年收入已逾十万元,楼上楼下电视电话,车来人往川流不息,村民生活水平日新月异。这其中,饱含着杨元臣老师的大量的汗水和心血。

平常心是道,简单生活是福。好多村民都说,杨元臣老师老了,那颗雷锋的心却依然不老,令人敬佩,让人敬仰,真是“良操美德千秋在,高风亮节万古存。”

仁德无量永不息

杨元臣老师有自觉学习的好习惯,在南涧一中当门卫时,就常做读书笔记。每年他都参加县里组织的理论研讨活动,他的《发扬徐洪刚精神》、《牺牲和奉献是共产党员的天职》等几篇文章还获得了优秀奖等次。1994年,他还在《南涧报》上发表了一篇《岁寒三友松竹梅》的文章。

杨元臣老师读书笔记里有这样的一句话:“让全社会充满正义、真诚和爱心。”在一位学生1994年送给他的一本工作笔记的封面上,他描着五个字:为人民服务。这五个字,浓缩的正是共产党员、活雷锋杨元臣的行为典范。

一个普普通通的共产党员,杨元臣老师一生入党,一世随党,牢记初心、践行使命,对党忠诚、对人仁德。他的德,竖起一面无声的旗帜;他的行,做的总比说的多;他的追求,学到老做到老;他的境界,一生做好人做好事。

有一种大爱叫仁德无量,有一种精神叫自强不息,杨元臣老师用一生一世去诠释大爱精神的深刻内涵。他的仁德如灯盏,犹如日月般地散发着光辉,照亮着无量大山人民迈向新的征程。

(供稿:吴绍珍)