HI手互--用科技架起沟通桥梁 缘起:一次课堂沉默催生的科技助残初心

2024 年春夏之交,电子科技大学的课堂上,一次寻常的小组讨论中,计算机学院学生温馨注意到一位佩戴助听器的同学始终保持沉默。

“这位同学,你有什么想法吗?”说罢,温馨朝他摆摆手。

“抱歉,我说话不太清楚,”他在纸上写道,“我最近才配好助听器,之前一直听不见。”

这个瞬间让负责人温馨第一次直面听障群体的交流困境——全国 2780 万听障人士,仅靠不足万名手语翻译师支撑日常沟通,如何让科技成为打破沟通壁垒的钥匙?科技赋能无障碍交流的种子就此埋下。

带着这样的触动,这群来自计算机、电子、信通、管理等专业的学生走进学校手语协会,学习基础沟通的手势,却发现即使是最简单的日常交流,对手语者来说都可能是一场“无声的困境”。

“我们想做的不是替代手语,而是让手语被‘听见’,让手语不再是孤岛中的‘密码’。”团队负责人温馨回忆起初心时说道。

破局:从实验室到生活场景的千次迭代

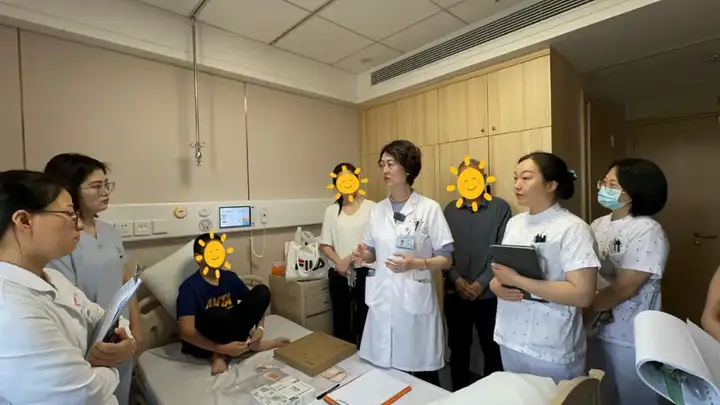

在四川省残联的支持下,团队能够与听障人群面对面交流,了解他们对于产品的功能与形态诉求,明确基础研究方向。带着“让手语成为通用语言”的目标,团队依托学校“旸谷”科创平台与,开始了技术攻关。

项目伊始,他们便遇到了第一个难题:传统翻译设备要么笨重如手套,要么依赖光线环境,而听障人群需要的是“随时戴、随时用”的无障碍工具,如何让设备既精准又轻便?

团队成员日夜攻关,经过上千次的材料实验,最终研发出厚度仅0.4毫米的材料LBPE,该材料能像第二层皮肤一样贴合手腕,捕捉肌肉收缩产生的信号,实现50克超轻无感佩戴,结合四通道带状传感器设计,无需依赖光线即可在全环境下稳定识别超 95% 的日常手语。结合市场调研以及与听障人群的交流反馈,团队确定最终产品形态——轻量化可穿戴手环,

手环功能力求搭建起听障人群与健听人群双向沟通桥梁。在用户打出手语时,手环将实时翻译得到的文字信息转为音频,支持模仿用户音色播报,保留个性化声音特征;同时在对方说话时,通过高灵敏度麦克风采集对方语音,实时转为文字显示在手环,实现 “你打手语我说话,我说语音你看字” 的双向无障碍交互,让听障人群在通勤、职场协作、医疗问诊等场景中自如交流。

跨越:科技的温度,藏在看见需求的目光里

2025年春天,国家发改委等九部门联合印发《关于推进科技助残的指导意见》,明确提出“推动智能手语翻译设备研发”,这让团队备受鼓舞。目前,团队已与四川省残联达成战略合作,计划年内完成1000例用户实测,同步优化医疗、职场等场景的专业词库,让设备在就医、工作中更实用。

“我们不想做高高在上的科技产品,而是成为听障朋友手腕上的‘交流伙伴’。”团队负责人温馨说。

从课堂上的一次触动,到科创路上的千次迭代,这群年轻人用行动证明:当技术扎根于真实需求,创新就能成为温暖的力量——就像设备开机时显示的那句话:“HI手互,HI世界”,每一次抬手,都是世界在倾听。

结语:让每个手势都成为连接世界的桥梁

从捕捉课堂上的一次沉默,到让千万听障人群的手势被“听见”,手互团队的故事是新时代青年科创报国的缩影。他们用技术突破打破交流壁垒,用人文关怀守护文化多样性,更用青春热忱诠释着:真正的科技创新,从来不是冰冷的参数叠加,而是看见每个群体的需求,让科技成为照亮生活的微光。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。