及安盾消防技术赋能:为新能源汽车安全护航

2025年3月29日,一辆小米SU7在安徽高速撞上隔离带水泥桩后发生爆燃,致车上3名女大学生不幸遇难。该事件引发社会对新能源汽车火灾安全问题的广泛关注。数据显示,超八成此类事故源于动力电池热失控。仅2024年夏季,某地就发生27起新能源汽车自燃事故,造成数千万元直接经济损失,电池安全技术亟待突破。

随着新能源汽车渗透率持续提升,电池在高温、高负荷等条件下发生剧烈反应、引发火灾的风险日益上升。现有灭火技术难以切断反应链,复燃问题频繁出现。与此同时,传统监测系统在识别早期异常信号方面能力有限,响应滞后,也进一步增加了事故升级的可能性。行业正在从“被动灭火”向“主动控灾”转型,通过系统性技术创新与标准化建设,提升源头安全水平。

系统联动,正成为安全提升的关键路径,电池管理系统(BMS)与自动灭火系统的协同设计,正逐步走向实用化。尽管目前汽车行业尚未建立消防系统的强制规范,但储能消防技术的成熟应用,或将为新能源汽车领域提供技术参考与应对方案,成为补足安全短板的重要路径。

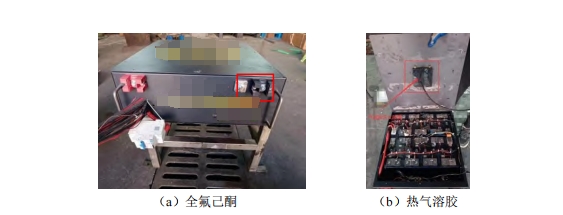

在消防安全设计领域,动力电池与储能电池具有核心共性:二者均以锂离子电池的热失控传播机理为基础,且遵循统一的国家标准 GB/T 36276 所规定的热失控阈值及可燃气体浓度标准。基于此,湖北及安盾消防科技有限公司联合应急管理部上海消防研究所、中国汽车技术研究中心有限公司,系统开展了磷酸铁锂储能模组燃烧特性及灭火剂抑制效果研究。通过模拟新能源汽车热失控场景,全方位比较了全氟己酮与热气溶胶两种灭火剂的表现。

实验结果显示,热气溶胶不仅能快速扑灭明火,还能有效控制电池箱内部温度,显著降低复燃风险;相比之下,全氟己酮在复燃控制、安全环保性等方面相对不足。该研究为电动汽车及储能设施的消防设计提供了实践参考,相关成果已发表于《电池工业》期刊。

与此同时,质量管理体系也是保障安全不可忽视的关键环节。国际汽车行业严格遵守IATF 16949标准,该标准对电池、消防系统等关键部件的供应商尤为重要,是行业迈向高安全性的重要保障。然而,能够全面满足该标准的企业仍属少数,供应链整体质量水平仍待提升。

作为少数通过IATF 16949质量管理体系认证的企业,及安盾消防在研发与生产中同步推行质量闭环管理。在产品测试阶段,该公司自研32套专用测试工装,覆盖全部型号,实施自动化响应测试和全检,确保报警响应控制在3秒内、联动控制准确率达100%。在灭火剂研发方面,及安盾消防持续进行性能验证和核心成分纯度控制,通过耐腐蚀和72小时连续运行测试,确保系统稳定性,同时严格遵循RoHS环保标准,兼顾产品的安全性与可持续发展要求。

储能消防系统的价值,主要为对能源系统安全运行的基础支撑。从“灭火”向“控灾”的转型过程中,系统性防护能力正成为行业核心竞争力之一,同时技术与质量闭环的协同构建,也将推动新能源汽车与储能产业向更高质量、更高安全性的方向迈进。