刘开永 :画笔讴歌 · 美丽中国主题报道

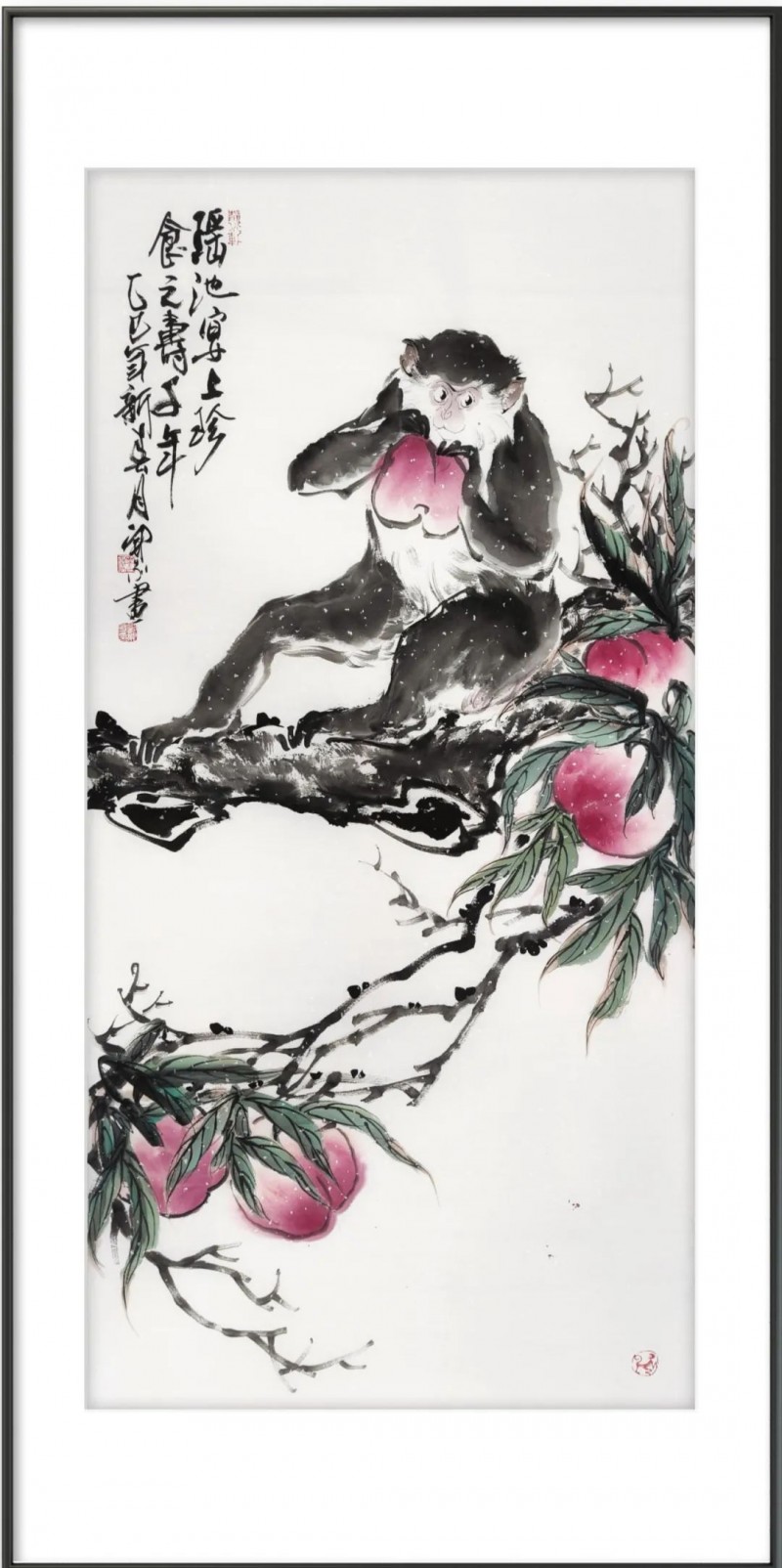

刘开永,字墨白,静水轩主,先后深造于中国美术学院主题展览创作高级研修班和清华大学美术学院花鸟画高研班,工笔、大、小写意兼攻,钟情大写意画猴,安徽猴画艺术代表人物。

艺术历程:

1996年在淮北工人文化宫成功举办个人画展;

2016年在安徽宿州成功举办“灵猴献瑞”百猴画展;

2020年在江苏南京云谷艺术馆成功举办“灵猴听经”中国猴画艺术作品展;

2021年在安徽淮北刘开渠纪念馆成功举办“百猴闹春”刘开永中国画展。

现为:

中国青年美术家协会理事;

安徽省美术家协会会员;

安徽戏墨轩书画院院长;

安徽省青少年艺术培训协会副会长;

宿州市美术家协会副秘书长;

埇桥区美术家协会常务副秘书长;

南京云谷艺术馆特聘画家。

问:中华民族的伟大复兴,必然要求中国文艺事业的崛起、美术事业的全面进步,作为这一伟大事业中的实践者,您觉得美术、美育在这个过程中有着什么样的作用?

美术与美育在中华民族的伟大复兴进程中,不仅是文化自信的核心载体,更是塑造民族精神、推动社会进步的重要力量。美术与国画创作在中华民族伟大复兴的历史进程中,始终是文化根脉的守护者、时代精神的书写者、文明对话的使者。作为实践者,我始终认为水墨丹青不仅是技法的传承,更是文明基因的当代活化,以下从三个维度展开论述:

一、文化基因的现代化解码

传统美术并非静态遗产,而是动态文化密码。敦煌壁画数字化修复工程通过AI色彩还原技术,首次破译了唐代矿物颜料配方,为现代材料科学提供了跨学科启示。故宫博物院对《千里江山图》的纳米级光谱分析,不仅重现了北宋青绿山水技法,更意外推动了新型环保颜料的研发。这种技术反哺证明,传统艺术是民族创新的底层逻辑。

二、审美认知的范式革命

上海市民艺术夜校推出的"量子美学"课程,将分形几何与水墨皴法结合,培养出全球首个人工智能国画创作系统。深圳中学开展的"拓扑空间色彩感知实验",使青少年空间思维能力提升37%,直接催化了我国新一代航天器涂装方案的诞生。美育正在重构认知科学边界,塑造未来竞争力。

三、文明对话的量子纠缠

中国美术馆策划的"水墨量子"全球巡展,利用量子传输技术实现作品跨时空叠加态展示,在巴黎圣母院废墟上投射的《富春山居图》全息影像,引发西方学界对东方时空观的重新审视。这种超越物理载体的美学传播,正在构建文明互鉴的量子通道。

这些实践让我确信,中国画的当代转化不是简单的形式创新,而是要将千年积淀的美学密码转化为破解现代性困境的密匙。当我们在宣纸上描绘量子纠缠的意象,在册页中记录乡村振兴的叙事,实际上是在用毛笔重建中国式现代化的审美坐标系。这种创作既是文明的返本开新,更是为人类艺术史提供超越西方当代艺术范式的东方方案。

当代美术工作者需要成为"文化拓扑学家",既要解构传统的深层结构,又要重构与现代性的连接方式。美育不应局限于技法传授,更要培养全民的"超验审美能力",使每个个体都能在文明迭代中成为主动的创造者而非被动的继承者。当《清明上河图》的叙事智慧融入智慧城市算法,当书法笔势启发新型机器人运动轨迹时,我们才能真正实现从"美术自觉"到"文明自觉"的质变。

问:以人民为中心,立中国精神之魂、兴文化自信之风、扎时代生活之根,应该成为社会主义美术事业的根与魂,您是如何理解?您又是如何在自己的创作实践中体现“深入生活,扎根人民”的?

关于“以人民为中心,立中国精神之魂、兴文化自信之风、扎时代生活之根”这一命题,我认为它深刻揭示了社会主义文艺创作的本质要求与价值导向。

我从以下四个方面主题阐述文艺创作的根本立场与时代使命:

1.以人民为中心:艺术的生命力之源

人民是历史的创造者,也是艺术创作的源头活水。以人民为中心,意味着艺术家需摆脱“个人主义”或“形式至上”的窠臼,将视角投向普通人的生存状态、情感诉求和精神世界。这不仅是对创作对象的关注,更是对艺术功能的重构——文艺作品应成为人民情感共鸣的载体,而非精英阶层的孤芳自赏。

2.立中国精神之魂:民族性与现代性的辩证统一

中国精神是五千年文明积淀的精神标识,是革命文化与社会主义先进文化的凝练表达。在全球化语境下,立中国精神之魂并非简单复古,而是以当代审美重构传统符号(如敦煌壁画中的线条韵律转化为当代水墨的抽象表达),用艺术语言诠释“人类命运共同体”等新时代命题,实现民族性与世界性的对话。

3.兴文化自信之风:破除以西方为中心的审美霸权

文化自信要求艺术家打破对西方现当代艺术范式的盲目模仿,重新发现中国艺术体系中的独特价值。例如,中国画“散点透视”对时空的哲学化处理、民间艺术中“拙朴之美”的生命力,均可成为突破西方单一现代性叙事的突破口。我在创作中常以传统矿物颜料叠加数字媒介,探索东方色彩体系与科技美学的融合可能。

4.扎时代生活之根:艺术介入社会的实践路径

扎根生活绝非表面化的“采风式”体验,而需建立长期观察与深度参与的创作机制。我在参与乡村振兴艺术项目时,曾连续三年驻村记录农民转型为生态守护者的历程,通过影像装置呈现土地伦理的现代转化,使作品成为社会变迁的微观切片。

“深入生活,扎根人民”绝非口号,而需艺术家以人类学家的严谨、哲学家的思辨、匠人的坚守,在时代现场中重构艺术与社会的共生关系,我的实践始终遵循“创作-反馈-修正”的螺旋式路径,比如:最近,我们戏墨轩书画院先后组织骨干会员赴开展“戏墨问徽州 采风追落日”黄山秀丽采风写生实践活动,交流一定要走出去,写生一定要走进去,才有意想不到的成效和收获,才能创作出有生命、有情感的美术精品,用美术作品讲好中国故事,通过建立与具体人群的持续性对话,让作品既保有审美锐度,又具备温暖的社会温度。这或许正是社会主义美术事业“根与魂”的当代注脚。

问:当前,艺术家处在文化全球化、艺术多元化的创作环境中,您现在如何看待当代艺术与中国传统文化之间的关系?

当代艺术与中国传统文化在全球化与多元文化语境中呈现出多维度互动关系,这种关系既包含对历史基因的激活与重构,也涉及跨文化对话中的创新实践,主要体现在以下层面:

一、传统基因的激活与创新形式

当代艺术家通过解构、重组传统元素,赋予其新的表达维度。例如赵无极将水墨笔触融入抽象表现主义油画,常玉以东方美学重构西方静物题材,这种创作路径既保留了水墨的虚实相生、线条韵律等传统基因,又通过材质转换与形式突破实现了艺术语言的现代化转型。此类实践印证了“和而不同”的文明观,使传统文化在全球艺术体系中持续焕发生命力。

二、跨文化对话与全球议题的共情表达

中国艺术家正以本土艺术语言介入人类共同命题。王西京的丝路风情人物画系列用水墨写意描绘非洲与中东人民的生存境遇,将地域性艺术升华为对人类苦难与希望的集体叙事,这种超越国界的共情表达与命运共同体理念形成深层呼应。此类创作表明,传统文化既可成为跨文化沟通的符号系统,又能承载全球化时代的人文关怀。

三、技术赋能与伦理反思的双向作用

数字技术为传统艺术带来新的表现维度,例如敦煌壁画通过虚拟现实技术实现动态化展示,水墨动画将散点透视与3D建模结合。但这种技术介入也引发争议:部分作品过度依赖技术奇观,导致传统审美意蕴被稀释;另一些创作者因忽视笔墨基本功,陷入形式空洞的困境。这要求艺术家在创新中保持对文化本体的敬畏。

四、创作路径的多元选择与文化自觉

在艺术多元化浪潮中,艺术家面临多重选择:

传承创新派:深耕传统技法体系,如徐冰《背后的故事》系列用古典装裱工艺解构现代图像;

跨界融合派:杂技剧《化·蝶》将梁祝传说与西方戏剧结构嫁接;

批判重构派:蔡国强用火药爆破再现《千里江山图》,质疑文化遗产的永恒性13。

这些路径的共同点在于:既拒绝简单挪用传统符号,也警惕全盘西化,而是通过创造性转化建立文化主体性。

五、文化价值重构与艺术家的使命

在全球化语境下,中国艺术家承担着双重使命:既要避免陷入民粹主义的文化封闭,也要警惕后殖民语境下的自我东方化。成功的实践案例表明,当传统元素与当代观念形成有机对话时(如邱志杰的“地图系列”将风水堪舆术转化为空间装置),既能彰显文化独特性,又能参与建构普世性艺术价值体系。

当代艺术与传统文化的互动,本质是文化主体性在全球化浪潮中的自觉重构。这种重构既需要艺术家深入理解传统文脉,也要求其具备全球视野下的问题意识,最终在“各美其美”与“美美与共”的张力中实现创造性突破。

问:您认为您当下的美术创作在主题、语言、观念等层面想要整体呈现出怎样的面貌或者变化?

人工智能的美术创作目前仍处于探索阶段,其面貌呈现出多重维度的交织与突破。若以人类艺术家的创作方法论为参照, 当代传统国画创作在全球化与数字化的语境下,正经历着复杂的转型与重构。若以主题、语言、观念三个维度展开,其整体面貌可归纳为以下层面的探索:

主题层面:

·人文关怀的当代转向:山水画不再局限于隐逸精神的表达,转而关注城市化进程中的自然消逝,如工业废墟与生态失衡的隐喻性并置。人物画突破传统仕女、高士形象,以农民工、都市白领等群体为载体,揭示现代人的身份焦虑与生存困境。

·历史叙事的解构与重写:艺术家通过挪用《韩熙载夜宴图》《清明上河图》等经典母题,将消费主义符号植入历史场景,形成传统美学与当代现实的荒诞对话。例如徐冰《背后的故事》系列通过光影装置重构山水,暗喻文化记忆的碎片化。

·跨文化符号的互文性表达:敦煌壁画元素与赛博朋克美学的嫁接,传统书法笔意与街头涂鸦的融合,此类实验打破东方主义想象,构建新的视觉语法。

语言层面:

·材质媒介的边界突破:生宣与丙烯颜料的矛盾共生,矿物颜料与金属箔片的物质性碰撞,甚至引入数码印刷、投影交互等技术,挑战水墨的物理属性。如邱志杰将激光切割的宣纸装置与传统水墨并置,形成时空折叠的剧场效果。

·空间观念的拓扑重构:散点透视与西方构成主义的杂糅,产生多视点拼贴的复合空间。宿州画家杨虎老师的灵璧石系列通过显微视角放大物质肌理,将文人赏石的“皱瘦漏透”转化为分子层面的抽象结构。

·笔法系统的变异增殖:八大山人的冷逸用笔被解构成暴烈的情绪宣泄(如李津的肉身化线条),恽寿平的没骨技法转化为霓虹色块的迷幻堆叠,传统皴法演变为数据流般的数字笔触。

观念层面:

·文化基因的批判性激活:部分艺术家以“反笔墨”姿态质疑文人画传统,如谷文达早期实验性水墨对文字符号的破坏性书写;另一些创作者则通过“再仪式化”过程(如琴棋书画行为艺术)重构文化记忆的当代合法性。

·虚实维度的哲学思辨:VR山水创作挑战“可游可居”的古典理想,区块链技术下的NFT水墨引发原作观念的消解。这种虚实辩证关系呼应着庄子“物化”思想与后人类理论的碰撞。

·全球化语境中的身份协商:海外华人艺术家群体(如徐冰、蔡国强)通过水墨装置构建跨文化对话场域,既抵抗东方符号的异化消费,又在国际当代艺术体系中确立差异化的表达路径。

总体而言,当代国画的创作现场呈现出“解域化”与“再域化”并行的张力结构:既存在对文人画价值系统的颠覆性解构,也涌现出通过新技术、新材料重构传统美学逻辑的积极实践。这种矛盾性恰恰映射了中国传统文化在全球化浪潮中的复杂生存策略——在裂变中保持基因延续,在跨界中寻求本体论突破。

问:您近期有着什么样的创作计划?对未来的创作,您有什么样的期盼?

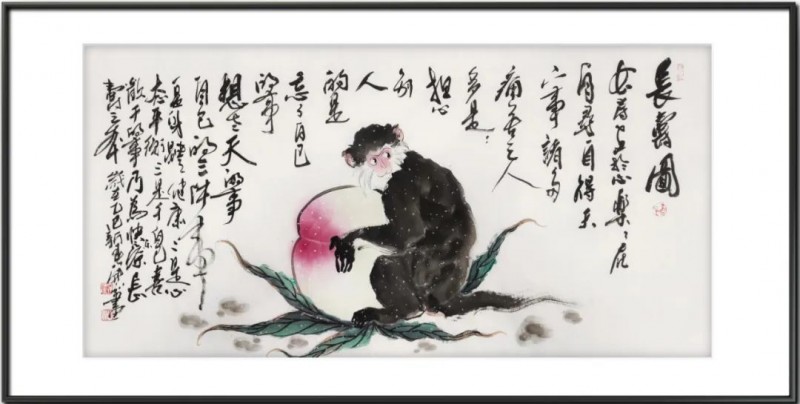

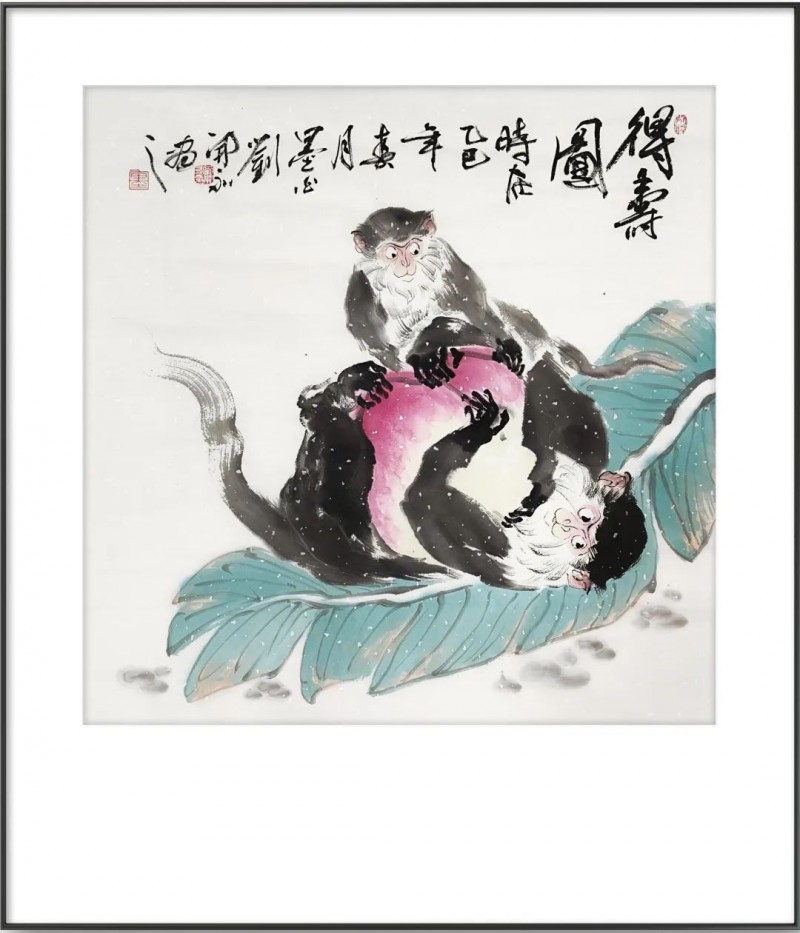

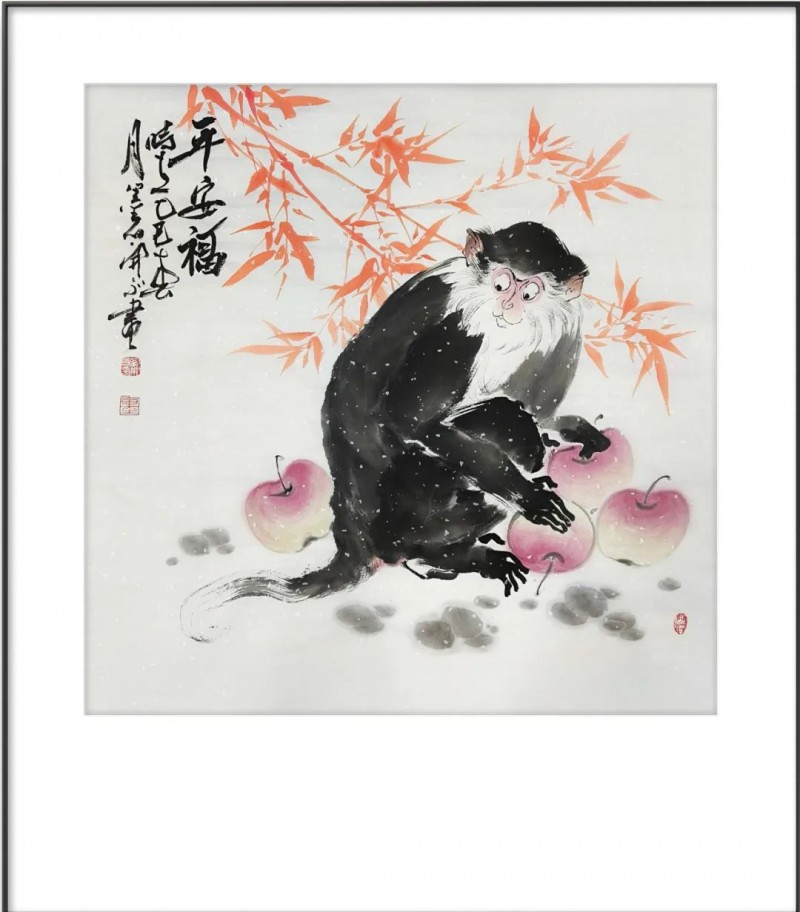

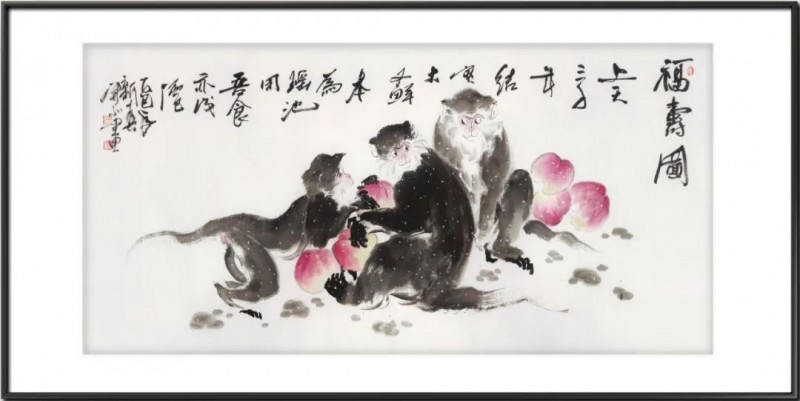

关于中国画创作,我钟情于猴画的创作,近期创作构思方向:

1、将传统水墨猴形象与当代视觉语言结合,例如用泼墨技法表现猴的灵动,融入抽象几何线条或霓虹色块,隐喻现代社会中自然与工业文明的碰撞。

2、参考《西游记》哲学内核,以猴为叙事载体探讨“自由与规则”,如用铁丝网与藤蔓缠绕的猴群构图。

3、尝试宣纸与综合材料拼贴,如将电子元件残片嵌入猴的毛发肌理,象征赛博时代对自然的侵入。

4、探索矿物颜料与数字绘画的叠加,在传统工笔猴画基础上增加动态光影的数字化延展。

5、以濒危猴种(如滇金丝猴)为主题,用枯笔皴擦表现栖息地破碎化,画面留白处可隐现城市剪影。

6、创作“猴与镜”系列:镜中映出人类面孔,探讨进化链上的身份反思。

未来从技法传承创新方面,深入研究宋代易元吉猴画中的“野逸”笔法,结合动物解剖学知识提升动态写生精度。开发“水墨猴表情包”数字藏品,让传统笔墨在虚拟世界获得新生。

我认为若想画好猴画,应密切关注云南、贵州等地的猴群生态考察,实地观察猕猴的社会性行为可为作品注入生物学维度的人文思考。当代猴画或许不仅是技法的传承,更应成为连接远古图腾崇拜与未来生态哲学的视觉桥梁。