艺术个案研究 |崔伟刚:“纤毫点染山河卷” | 2025

艺术,作为人类文明的精神镜像,始终以感性形式编码着个体与时代的双重记忆。在全球化与数字技术重塑文化生态的当下,艺术创作已突破地域与媒介的藩篱,成为跨文化对话的活性载体。本研究以艺术家个案为棱镜,旨在穿透作品表层的形式美学,探求其背后交织的文化基因、心理图式与社会能量场。

传统艺术史研究常受限于风格演进线性叙事或天才论范式,易将艺术家简化为艺术运动的时间注脚。本课题则尝试构建“微观—中观—宏观”的三维研究模型:通过视觉符号的考古学解构(微观),还原个体创作系统的生成密码;借助跨地域艺术家社群的比较研究(中观),定位个案在文化迁徙中的坐标位移;最终连接后殖民理论、媒介生态学等视角(宏观),揭示艺术实践如何作为社会变革的隐形推手。方法论上,除图像志分析与档案梳理外,更引入数字人文工具进行创作母题的语义网络建模,并采用参与式民族志深入艺术家工作室,捕捉未被文本化的创作现场逻辑。

此研究的学术价值不仅在于填补某艺术家系统性研究的空白,更试图回应当代艺术研究的范式危机——当NFT艺术颠覆物质性、AI创作挑战作者主体性时,个案研究如何超越传记式书写,成为解码文化转型的密匙?我们期待这项研究能为艺术社会学提供新的分析单元,同时启示文化机构构建更具生态性的艺术评价体系。

全文将以“创作语言的重构—文化身份的协商—社会介入的路径”为线索,在流动的现代性语境中,展开一场关于艺术主体性如何在不同权力场域中自我重塑的思想实验。这既是对个体艺术生命的深度凝视,亦是对艺术何为的当代诘问。

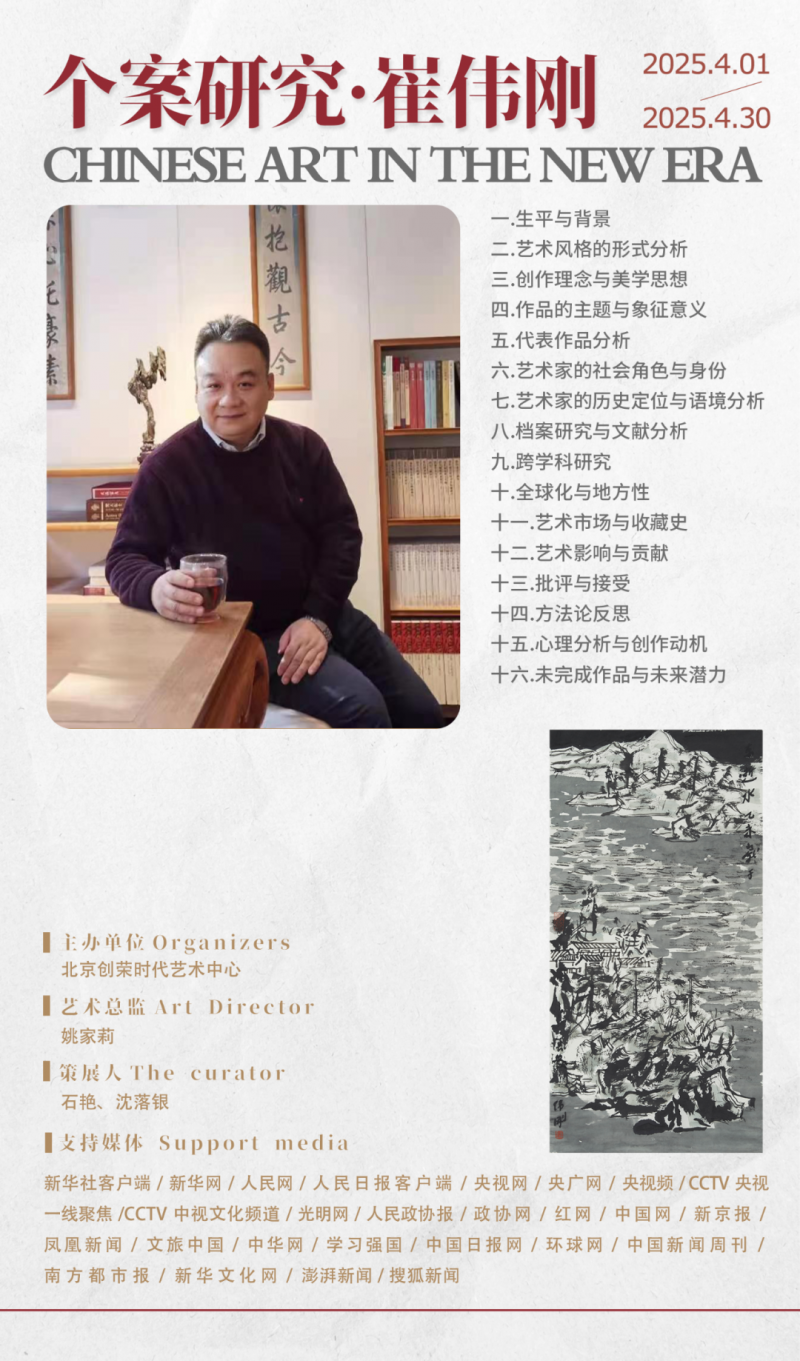

崔伟刚,1971年出生于陕西省周至县。陕西长安画派艺术研究院 秘书长

咸阳师范学院美术学院 院长, 延安大学硕士生导师。

1989-1993年就读于陕西师范大学艺术系美术教育专业

1996年-1998年就读于中国艺术研究院研究生课程班

2006年硕士研究生毕业于西安交通大学人文学院中国画研究专业

2008 年度清华大学美术学院访问学者

西安交通大学人文学院2011级哲学博士学位研究生

2013-2015年就读于北京大学美术学专业(中国画方向)研究生课程进修班班;

2016年度西部之光清华大学美术学院访问学者

2019年度北京大学艺术学院访问学者

2019级中国艺术研究院美术学方向博士研究生

循序渐进 登堂人室

——谈青年山水画家崔伟刚

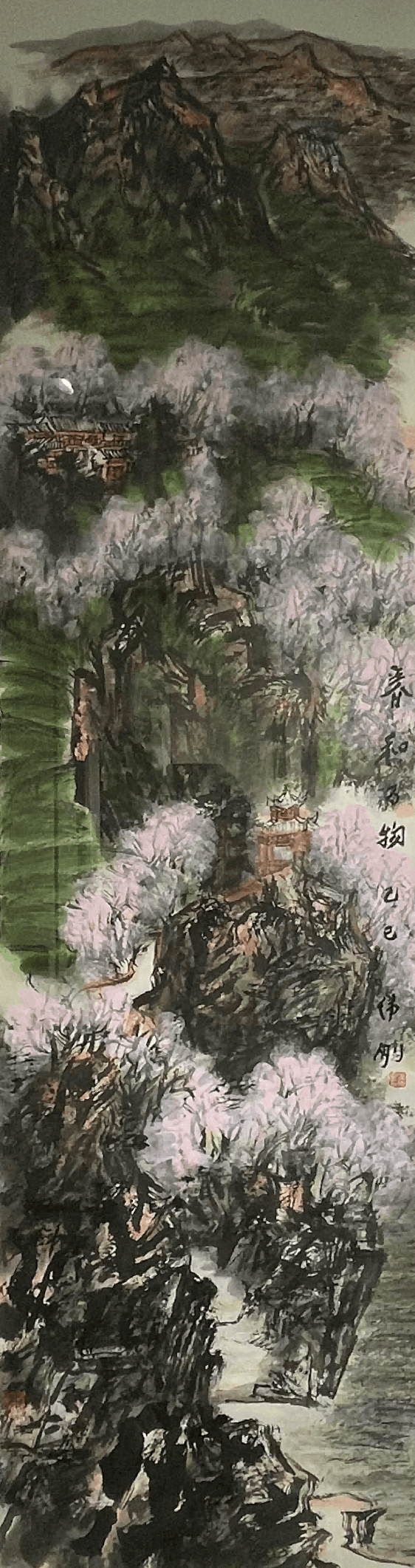

作者 顾森

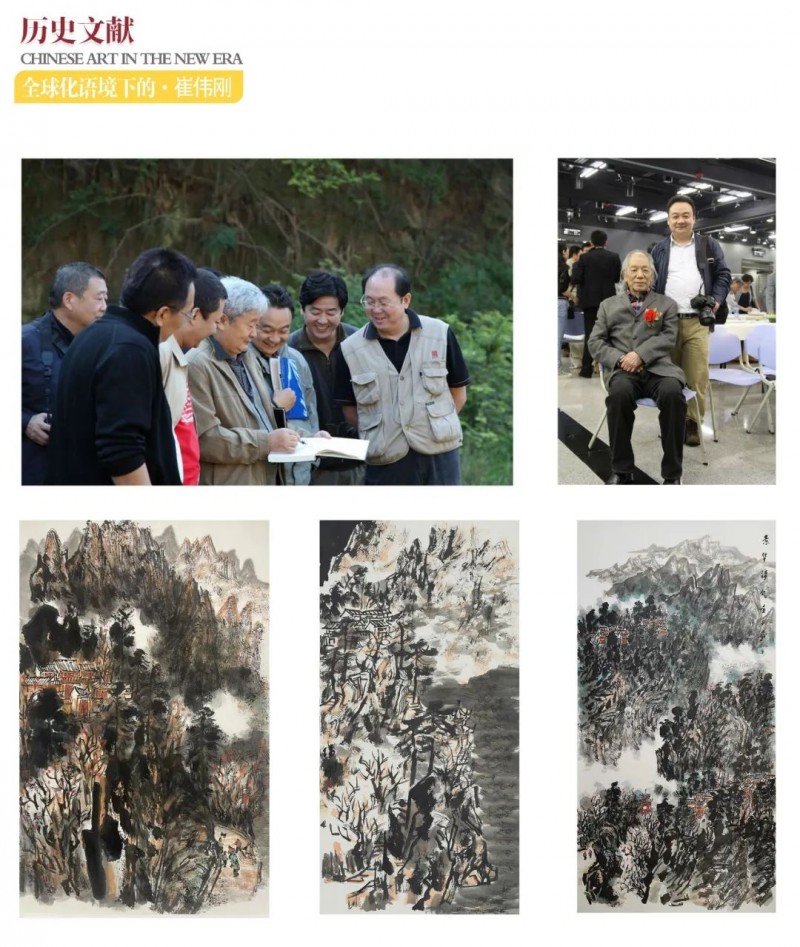

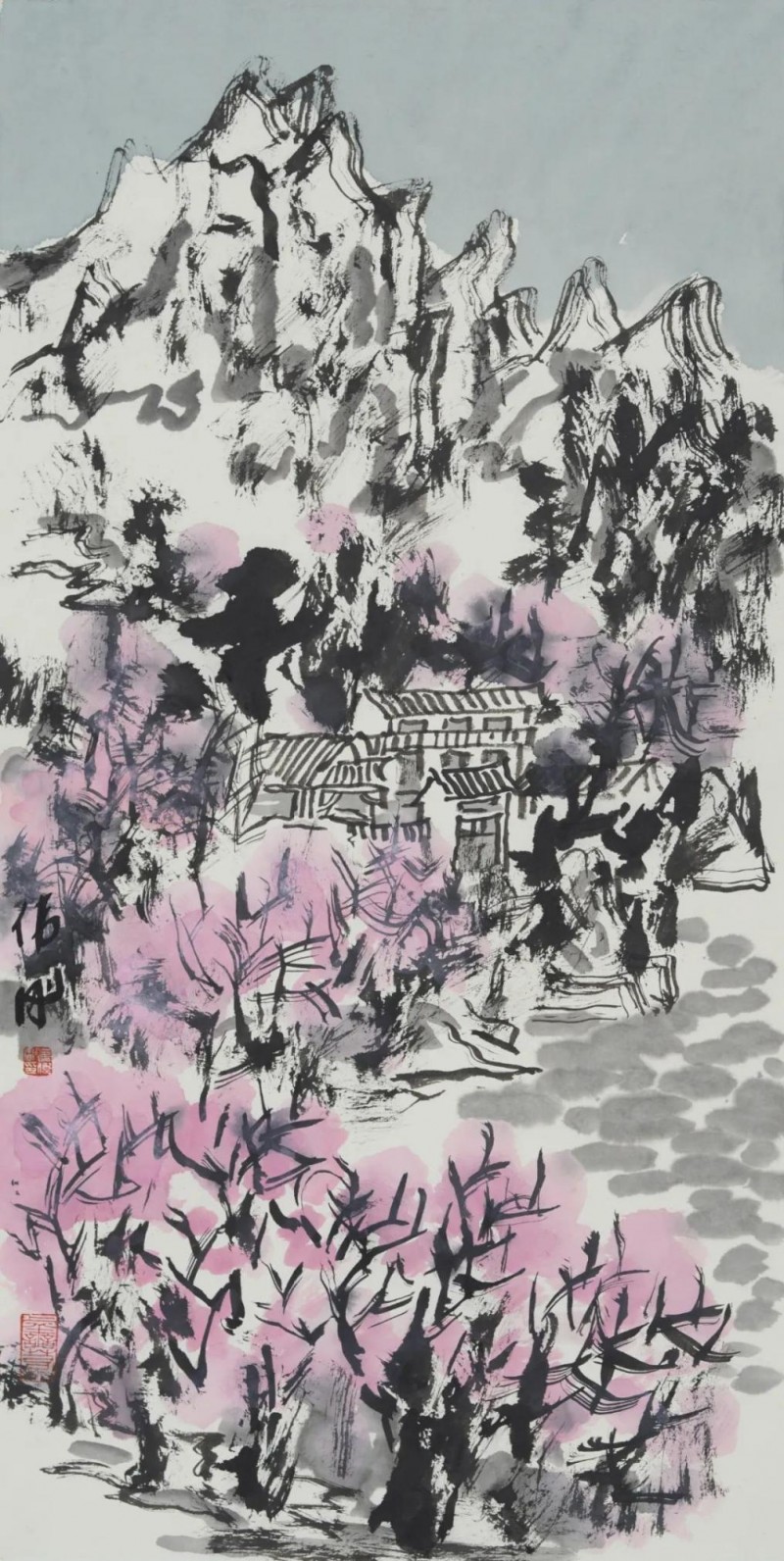

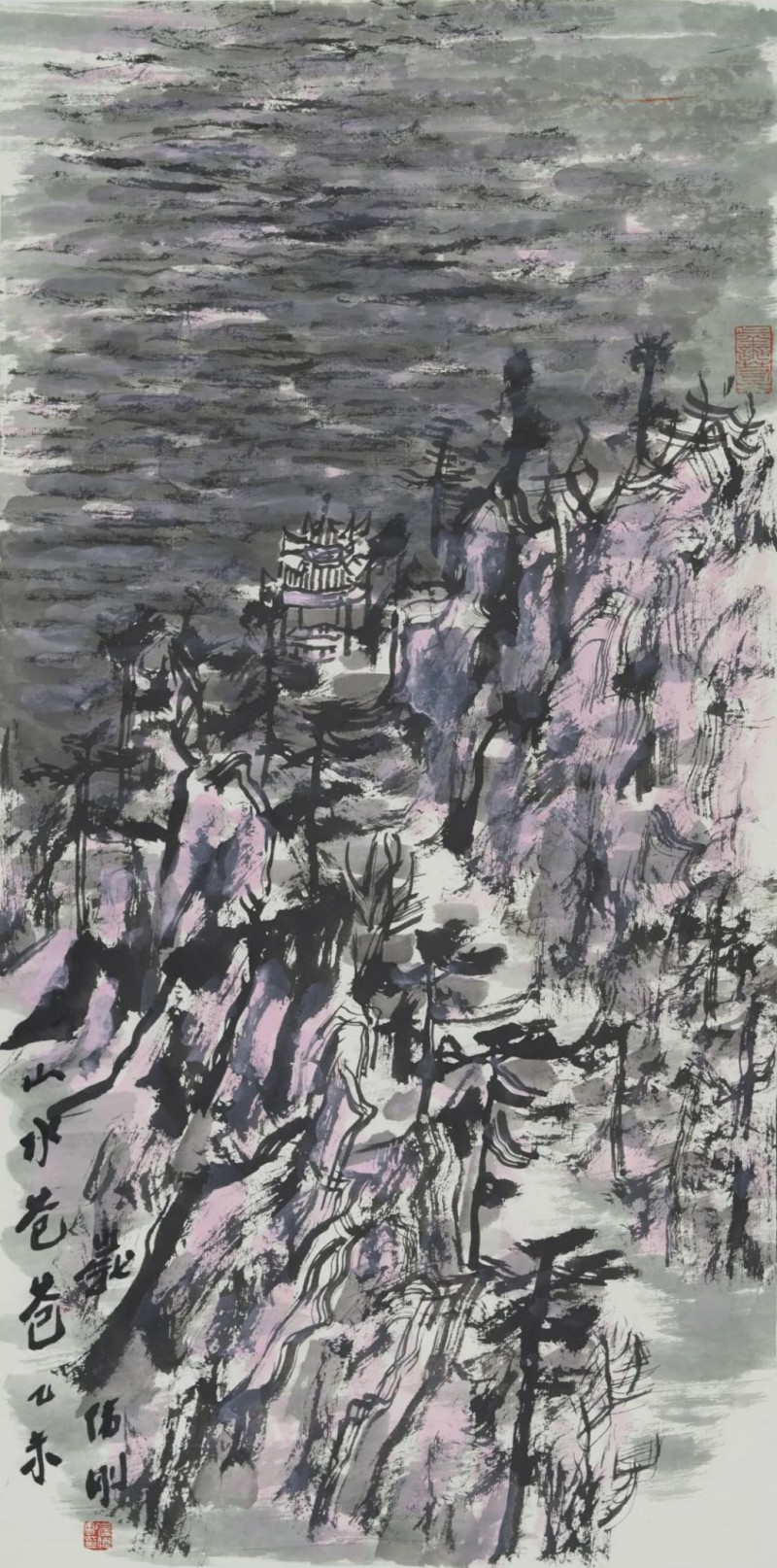

崔伟刚的山水画得长安画派真传。他先师从石鲁弟子徐义生(后为中央美术学院文革后首届山水画硕士研究生,2004年陕西师大艺术学院院长位上退休,以笔法见长),2003年至2006年进西安交大人文学院读赵振川山水画硕士研究生。赵振川是其父赵望云中国画的主要承继人,现为陕西省文联副主席、美协主席、西安交大特聘教授,其用墨之法甚为深奥。经徐、赵二人先后调教,崔伟刚现在的作品,无论竖条或是横幅,都有一种水墨淋漓、气象万千之感。他的山水画在陕西省青年画家中已脱颖而出。

陈师曾论文人画四要素:“人品,学问,才情,思想。”这四要素里没有一项是绘画语言,但项项都与画作相关。也即所谓“功夫在画外”。四项中除“才情”属于天分外,其余三项均属后天形成,这就是我们常说的画家要进行的修养。崔伟刚1998年入中国艺术研究院研究生部美术系美术学硕士课程班学习,对他的理论修养有较大的提升。对他而言,这不仅在以后的美术科研上有较好的业绩,在山水画的创作中于境界的探索上也有极大的推动作用。此外,在西安交大人文学院三年研究生期间,崔伟刚还对国画材料笔、纸、墨进行了认真的研究,已具有相当的鉴识能力,这也是一种修养。这种修养无疑促进了他对笔墨语言更为自如的表达。

今天习中国画,大致可以归结为四个循环过程:(1)初具造型能力、操习笔法墨法、以一师为本进而泛滥各家,(2)造型能力增强、笔墨精进、作品开始有自家面目,(3)造型上能自由组合、笔墨纯熟、个人风格确立,(4) 造型超越物象、笔墨自由挥写、作品至化境且意趣横生。第一循环过程可视为专科本科生阶段;第二循环过程可视为研究生阶段,第三循环过程则是有了一定文化理论修养且专心致志作画者所为,第四循环过程则是到达老境之画家的状态。崔伟刚性格温和、不急不躁,做事细心而有韧劲。他的从艺之路很坚实,属于循序渐进最后登堂人室一种类型。过了而立之年的他走完了前两个循环过程,已为进人山水画家的第三循环期奠定了坚实的基础。他的前途是光明的,当然也是艰辛的。

2006年11月16日于北京顾庐