青年创业者王浩:以科技赋能乡村,让每个孩子都能 “语润童声”

编者:付政超

(编者按)在牡丹江医科大学的校园里,有这样一位特殊的学生 —— 他既是卫生管理学院 22 级物流管理专业的在读生,也是省科协入库青年创业家、人工智能学会会员。他叫王浩,带着对乡村儿童的深切关怀和对科技赋能教育的坚定信念,率领团队打造了 “语润乡村・童声未来” 项目,致力于用创新技术破解农村留守儿童语言发育迟缓的难题。近日,我们走进他的创业世界,聆听这位青年创业者的初心与梦想。

图为王浩(左五)和团队成员集体合影

从校园到乡村:看见留守儿童的 “语言困境”

谈及创业初心,王浩回忆起一次在乡村支教的经历:“当时发现很多孩子不敢开口说话,吐字模糊,后来了解到当地留守儿童语言发育迟缓率高达 15.6%,而全国 6000 万农村留守儿童中,23% 存在类似问题。” 传统干预依赖城市语言治疗师,农村地区覆盖率不足 5%,年均费用超 3 万元,“用不起、用不了、用不好” 成为横在乡村儿童面前的三座大山。

物流管理专业背景让王浩敏锐捕捉到 “供应链思维” 与 “需求匹配” 的关键:“就像物流要解决‘最后一公里’,我们要解决的是乡村儿童语言干预的‘技术最后一公里’。” 结合人工智能学会会员的技术积累,他带领团队耗时 18 个月,走访 12 个县域,采集 10 万 + 乡村儿童语音语料,最终打磨出 “硬件设备 + 软件系统 + 训练卡片 + 家长端 APP” 四位一体的解决方案。

技术破局:让 “智能” 真正适配乡村土壤

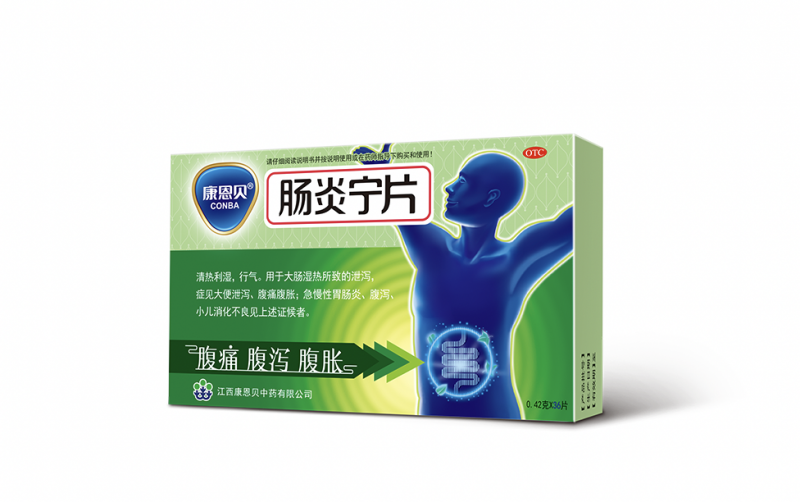

图为王浩研发项目产品

在王浩的办公室,他展示了项目的核心硬件设备 —— 巴掌大小的智能终端,内置独立语音引擎,支持 72 小时离线使用,IP54 级防水材质能承受 1.5 米跌落。“传统设备依赖网络,而乡村 4G 信号稳定率不足 30%,我们的设备离线也能‘教说话’。” 更关键的是技术内核:针对方言、腭裂等非标准发音的专属识别模型,准确率达 92%,远超市面 60% 的平均水平;TTS 技术可模拟父母声线,让留守儿童在训练中听到 “熟悉的声音”,日均增加 30 分钟有效互动。

训练卡片同样充满巧思:“背篓”“耕牛” 等乡村高频词汇搭配实物照片,10% 嵌入气味标签,20% 设计触感差异,记忆留存率提升 60%。家长端 APP 则解决了祖辈操作难题:“懒家长模式” 每日推送 5 分钟互动指南,外出父母可远程发送定制短句,设备闲置率从 45% 降至 15% 以下。

商业模式创新:政策杠杆撬动普惠生态

作为省科协入库创业家,王浩深谙 “政策 + 市场” 双轮驱动的重要性。项目构建 “政策补贴 + 公益采购 + 家庭轻付费” 模式:硬件单价 300 元,政府补贴覆盖 50%,残联康复项目再补 30%,家庭最低仅需支付 60 元;卡片模块 50 元 / 套,年均新增 2-3 个即可满足需求,成本仅为传统干预的 1/20。

“我们不是单纯卖设备,而是打造乡村语言干预的普惠生态。” 王浩介绍,项目已与 10 个县域教育局、残联达成合作,通过乡镇卫生院、村小体验点触达用户,3 年目标覆盖 10 省 30 个县域 3 万儿童。技术服务收入(方言内容定制、数据脱敏授权)占比 10%,既保障商业可持续,又坚守公益初心。

社会价值:阻断 “语言贫困” 代际传递

图为王浩深入乡村为用户开展操作培训剪影

数据显示,接受项目干预的儿童 6 个月内词汇量平均增长 40%,发音准确率提升 35%,“这不仅是语言能力的提升,更是打破‘语言迟缓 — 认知滞后 — 学业就业困境’的恶性循环。” 王浩团队测算,早期干预可使留守儿童未来高中入学率提升 25%,终身经济损失减少超 10 万元,“这是教育公平的微观实践,也是健康中国的底层筑基。”

在试点县,72 岁的李奶奶通过家长端 APP 学会了用 “背篓卡片” 教孙子说完整句子:“以前觉得设备是‘城里人的东西’,现在发现比我教得好。” 这样的反馈让王浩坚信:“技术不是冷冰冰的代码,而是带着泥土气的解决方案。”

创业路上的 “跨学科突围”

从物流管理到人工智能教育应用,王浩的创业路充满跨界挑战:“专业背景反而成为优势,物流教会我系统思维,卫生管理让我关注公共服务缺口,而 AI 技术是连接二者的桥梁。” 团队中既有计算机专业的技术骨干,也有特聘教育学、心理学的专家,“我们用医科大学的‘温度’做技术,用技术的‘精度’做公益。”

面对科技巨头可能的竞争,王浩显得从容:“我们的壁垒是 10 万 + 乡村儿童语料库,是深入骨髓的本地化适配。当设备里传出奶奶的方言、卡片上印着家里的耕牛,这种情感连接和场景契合,是标准化产品无法替代的。”

让 “童声未来” 响彻每一个角落

图为项目团队开展志愿服务活动剪影

“有人问我,作为学生为什么选择这么‘重’的创业项目?” 王浩指着办公室墙上的儿童手绘卡片,“当看到孩子们从‘只会喊奶奶’到‘能说完整句子’,就知道所有的凌晨代码、田间调研都值得。这不是创业,而是一场与时间的赛跑 —— 在儿童语言发展关键期,用科技的力量,为乡村留守儿童留住‘语润童声’的未来。”

从校园创客到乡村振兴的 “科技赋能者”,王浩用行动诠释着新时代青年的担当:当技术扎根泥土,当创新心系民生,创业便有了超越商业的温度。正如他常说的:“每个孩子都有发声的权利,我们只是为他们递上一支‘智能话筒’。” 在 “数字乡村” 与 “健康中国” 的战略背景下,这位青年创业者的故事,正在书写科技助力教育公平的新篇章。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。