大学生杭州调研纪实:信任危机下的社会温度

近日,来自华中农业大学的一支大学生调研团队在杭州开展了为期三天的社会调研,围绕社会信任与公众参与度展开实地考察。在国庆长假的背景下,这座城市的热情与疏离、开放与防备,让这群年轻学子深刻体会到当代社会人际信任的复杂现状。

发放问卷遇冷:当善意遭遇防备

调研首日,团队成员在西湖景区及湖滨银泰商圈发放问卷,却遭遇了意想不到的挑战。尽管杭州街头游人如织,但多数路人面对问卷请求时选择沉默或直接拒绝,甚至有人直言:“你是骗子吗?”团队成员表示,这种反应起初令人沮丧,但也让他们意识到,在诈骗频发的社会环境下,陌生人的善意往往需要更多的证明。

“一位打工者告诉我,他刚来杭州就被骗了几百元,所以对陌生人的请求格外警惕。”团队成员回忆道,“但当他确认我们是学生后,不仅填写了问卷,还鼓励我们坚持下去。”这种从怀疑到信任的转变,让调研者看到了社会信任重建的可能性。

温暖瞬间:学生群体的共情与支持

在调研过程中,最积极的参与者是年轻学生群体。一对填写问卷的女生甚至主动分享经验:“我们去年做大创时也是这样发问卷的,特别理解你们的难处。”她们还建议改用电子问卷,以提高效率和可信度。团队成员表示,这种“淋过雨的人愿意为他人撑伞”的互助精神,成为调研中最温暖的收获。

代际差异:中老年人的高戒备心态

相比之下,中老年群体的戒备心明显更强。许多人在调研者靠近时便摆手拒绝,甚至面露不悦。团队成员分析,这一现象可能与中老年人更容易成为诈骗目标有关。“他们的防备可以理解,但也让我们反思:当社会诚信受损,最需要关注的群体反而最难触及。”

调研启示:信任重建需多方努力

此次调研不仅收集了数据,更让团队成员对社会信任机制有了更深思考。他们建议,未来类似的社会调查可以采用更透明的方式(如电子问卷、官方标识)来降低公众疑虑。同时,社会诚信体系的完善也至关重要——只有当诈骗行为得到有效遏制,人与人之间的信任才能逐步修复。

“我们希望,未来的社会调研能少一些防备,多一些真诚的交流。”团队成员表示。这次杭州之行,让他们在信任的裂缝中看到了微光,也坚定了继续探索社会问题的决心。

作者:尚可

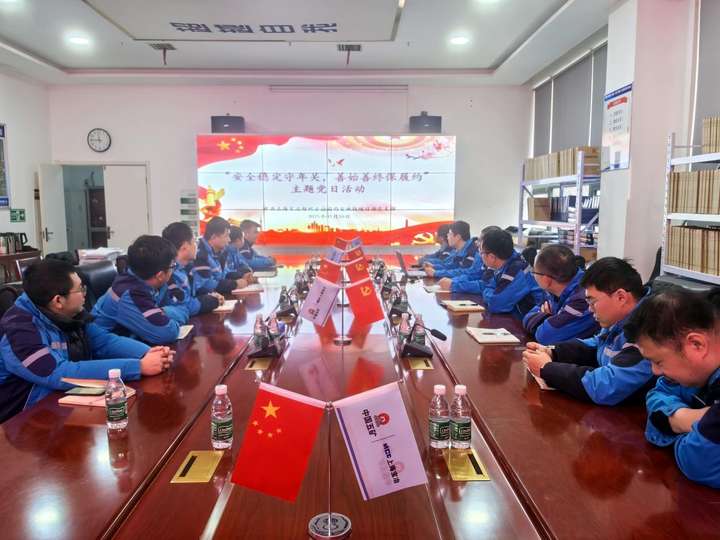

成员调研照片