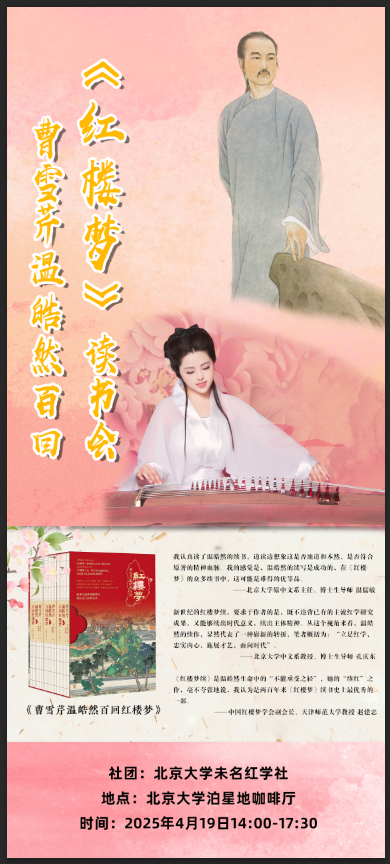

曹雪芹温皓然百回本《红楼梦》走进北京大学

午后的燕园,天朗气清。

四月的风蘸着未名湖的粼粼水色,掠过朱漆雕花的窗棂,在泊星地咖啡厅的玻璃幕墙上投下一串细碎的光斑。

咖啡的醇香与书籍的墨韵的交织中,在暖阳与微风的轻抚中,谯达摩老师与二十余位北大红学同好踏入了这场跨越三百年的对话。

01

声动红楼,续笔续魂

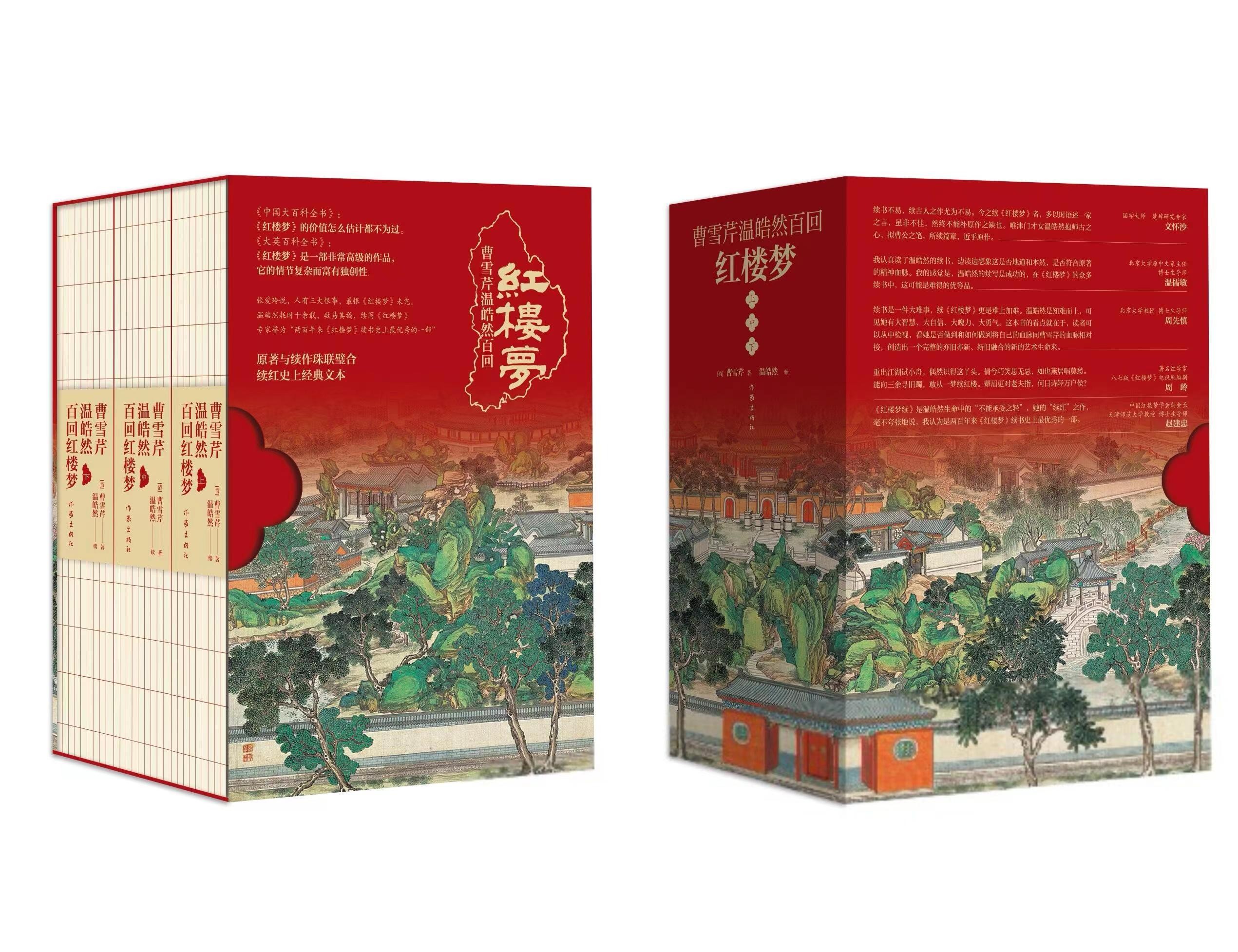

在斑驳的光影之中,同学们手持《曹雪芹温皓然百回红楼梦》,就续书后二十回的内容,选择喜爱的段落进行朗诵并分享自身感受。

同学们在阅读过程中发现,续作在人物塑造和命运轨迹方面既高度契合原著精神,又展现出独特的艺术创造力。更令人叹服的是,续书者不仅深刻把握了曹雪芹悲天悯人的创作情怀,更以深厚的佛学学养积淀,在文本中铺陈出诸多既具哲学深度又动人心魄的精彩篇章。

读书会之片段摘录

我认为续书后二十回当中王熙凤与秋桐的对话让我感受颇深。王熙凤是“从来不信什么阴司地狱报应的”,这造就了她独立强势、脂粉英雄的一面,也成为她弄权夺势、无所顾忌的病因。从王熙凤的视角来看,自己的所作所为皆是为了贾府,所以对于秋桐的劝诫毫不在意,然而她最终的结局却是被整个贾府厌弃。一生的机关算计,一生的“恃强羞说病”,所有的自我安慰与自欺欺人,在目睹一对乞丐夫妻的深情后全然破裂。

续书后二十回对许多不受读者重视的人物进行了细致的刻画和描写,接续了曹雪芹的文学笔触。尤其是探春试探贾环一段,令人惊心、令人动容。众人皆以为贾环不如宝玉、上不得台面,然而曹公却也对这个人物倾注悲悯。在贾环的人生中,他因其身份地位,处处受人鄙夷,但他也渴望着他人的认同,他也有属于自己的痴情与真心。温老师敏锐地捕捉到了这一点,因而有了这一段饱含着必然与无奈的对话。

02

隔空对话,解味宝黛钗

续书作者温皓然老师因事无法亲临现场,但在同学们的盛情邀请之下,以录制视频的形式向同学们讲述了她对《红楼梦》的三位核心人物贾宝玉、林黛玉、薛宝钗的看法。

续书作者温皓然

正邪两赋

温皓然老师认为:“林黛玉和贾宝玉都是秉着‘正邪两赋’所生之人,这种人的一个明显的特点就是:置于万万人之中,其聪明灵秀之气,则在万万人之上;其乖僻邪谬不近人情之态又在万万人之下。”

林黛玉

温皓然老师认为林黛玉的灵秀才情远超性格中的敏感多刺,将她视为“误入尘寰的仙子”,强调其纯粹性:虽有惊世才华却毫无世俗心机,一生只为追求至真之情。宝黛爱情被赋予宿命色彩——如清风与飞花般唯美却注定成空,黛玉以“泪尽而逝”完成仙草还泪的因果闭环。对于这位“生,为还泪而来;死,为泪尽而去”的世外仙姝,读者不应苛责其性格瑕疵,而应理解其悲剧本质。

薛宝钗

温皓然老师认为自己是重黛玉而轻宝钗的,并认为宝钗形象受到三重制约:(1)神话预设使读者天然倾向黛玉;(2)宝黛情感的极致纯粹形成审美壁垒;(3)其自身某些卫道言行突显其内在的冷漠。但温老师同样反对将其简化为“奸诈之徒”和将其妖魔化的论调,强调曹公“钗黛并举”背后的深意。

贾宝玉

温皓然老师认为贾宝玉是“赤子之心”的具象化存在,其"潦倒愚顽"的表象背后是超越时代的觉醒意识。其“至情至性”与黛玉同源,皆以本真对抗虚伪礼教。宝玉和曹公一样身怀着“补天奇志”,即挽颓扶正,净化社会人心,向一切不合理不公平不公正的腐朽思想和制度说“不!”

03

千古回响,红楼未完

自由讨论环节将气氛推向高潮。同学们围绕着“钗黛关系”“曹雪芹的曲折隐笔”“《红楼梦》的复杂性与映照性”“阅读《红楼梦》的方式”等话题展开激烈讨论。

自由讨论之片段摘录

曹公曲笔

有同学提出甄士隐和贾雨村的象征意义问题,认为甄士隐和贾雨村都是明显的“矛盾型”人物,这或许暗合着“假作真时真亦假、无为有处有还无”的谶语。在后文情节中,行文上的种种矛盾无处不在,如王夫人的佛口蛇心,贾赦等修道者的道貌岸然等,这或许恰恰是曹公引导读者揭开“假语”背后之“真事”的线索。

“风月宝鉴”

在讨论“钗黛关系”“红楼人物的复杂性”“曹雪芹创作《红楼梦》的情感基调”等问题时,同学们在原著细读的基础之上,纷纷结合自身生活体验给出了各具风格、富有启发性的回答。有人从中看到名利荣辱如过眼云烟,有人从中看到贾府树倒猢狲散的必然性,有人深感《红楼梦》是一出盛大的悲剧,有人却读出曹公无处不在的犀利刺讽。同学们不由得感叹道,《红楼梦》正是我们每个人的“风月宝鉴”,每个人都从中照出自己,这正是《红楼梦》的经典与伟大之处。

阅读经典的方式

《红楼梦》作为中国文学史上最瑰丽的未解之谜,始终牵引着世代读者的追问。那些断裂的章回、隐秘的判词、脂批中闪烁的谶语,既是红学考据的焦点,也是艺术留白的精妙。但正是这种永恒的未完成性,让续写与阐释成为可能——正如谯达摩老师所言,一部经典的建构一方面依赖于经典本身的深刻性,另一方面则依赖于后世解读者在文本缝隙中的深耕。以《红楼梦》为中介,我们得以看见万千世界中五光十色的、书内与书外的人。

04

合影留念

图片|北京大学学生未名红学社

文案|李钇锨、读书会参会者

编辑|李钇锨、刘蜀湘

审核|李钇锨、刘蜀湘