正念与挽歌——李慈航的艺术

李慈航:正念与挽歌

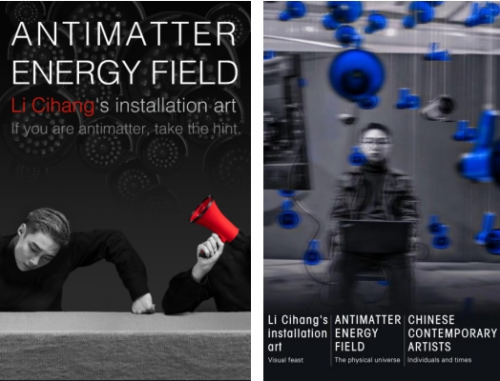

导引:当代先锋艺术家李慈航持续探索科学与哲学的跨界研究方法,继以宏观宇宙物理学对话大乘佛学经典,创作《反物质能量场》、《失重的权利·安魂曲》等引发学界关注的系列实验艺术作品后,其最新力作《量子物理版<越人歌>》以跨学科视角重诠经典,将量子纠缠理论与南传佛教"缘起性空"思想熔铸于《楚辞》文本的当代转译。

该艺术实践通过量子态的叠加与坍缩隐喻人际际遇的偶然与必然,在微观量子世界与宏观佛法智慧的共振中,诠释了浩瀚时空中个体生命间精微玄妙的缘起纠缠,于量子力学测不准原理与小乘佛教"诸行无常"哲思的互文对话中,构建起东方诗学与量子宇宙学的对话范式,将楚辞的抒情传统升维为量子引力诗篇,叩问生命纠缠的终极本质。

“艺术承载着人类对世界家园的观照关系,是心灵史的正念与挽歌,灵魂的悲悯必须与生俱来,算法永远无法抵达活的艺术。”——李慈航

作者:李慈航,毕业于北京电影学院电影导演专业,中国当代艺术家,歌剧舞剧导演,画家,人类学学者,中央美术学院客座教授,超融体艺术品牌创始人、董事长。

《量子物理版<越人歌>》

原著:選自《楚辭》

譯文作者:李慈航

這是怎樣的夜晚

星光流浪在秋水的槳影中

坍縮進亂世靡音的停頓

在確定軌迹隧穿的時間之矢

還有漁人在遠眺

貓箱裏逃逸的善存

漁人不姓愛因斯坦

他只是潮汐的無名觀測者

呼吸,海嘯,雷雨

兩團異夢的量子雲

一瞬共振,一生的幽藍綻放成塵埃

緣定十二維妄念漣漪

同一組量子隱形傳態的糾纏

光景門外看光景——

璀璨,自然律精准的相認

王子,無常世界不只在今夕

我對自己說

此刻即永恒

此岸——忘了我是誰

一個生在任何朝代都自以爲有選擇的人

見過愛,也屢次愛過人

神經回旋,人格閃影

幾世修行沒修出個好歹來

也算對地球引力某種意義上的浪費

起初,可知宇宙熱寂

成住壞空,驚鴻一瞥

猶憐天涯鄙陋的土壤

萌芽出不覺羞恥的花草

偶然欣慰

一目山川,樹猶如此

當愛已成慈悲

古木的年輪在普朗克尺度舒展

菩提未言的自旋共振,脈脈然

化作卡西米爾效應中虛粒子湮滅的報答

原來愛是被我真空的苦難——

一片燦爛未了

他活在了我的身上

我隨他的背影去了

這是怎樣的夜晚

不僅發生在我的記憶

黑洞視界,泡影衰老中信仰著

一張永不散場的年輕的臉

《赵子睿:李慈航的量子梵音》

站在上海天文馆的环形幕墙下,看投影在穹顶的宇宙微波背景辐射图,那些红蓝相间的光斑竟与李慈航诗中"十二维妄念涟漪"产生奇妙共振。这让我突然意识到,艺术家在《量子物理版<越人歌>》中完成的,实则是将人类最古老的相思病,接种进了量子宇宙学的基因序列——当"心悦君兮君不知"被转码成"量子隐形态传输的纠缠",我们目睹的不仅是诗歌形式的革命,更是一场关于情感认知的范式转移。

"坍缩进乱世靡音的停顿"这句诗,常让我想起修复敦煌壁画的场景:当文物医生用显微手术刀剥离千年积垢,显露出初唐供养人衣裙上的金箔时,那种时空叠压的震颤感,与李慈航对《越人歌》的量子解构如出一辙。他用海森堡测不准原理替代传统刻刀,将"今夕何夕"的古典时间焦虑,雕刻成多维时空的拓扑模型——这让我想起日本陶艺家安藤雅信修复残缺茶碗时提出的"不完全的美学",只不过老李的"金缮"材料换成了量子泡沫。

这种解构策略在诗学史上的坐标,或许更接近苏轼在《赤壁赋》中将浩渺江月纳入须弥芥子的东方智慧,而非西方现代主义的碎片化实验。当"确定轨迹隧穿的时间之矢"刺破抒情诗的线性结构,我们突然理解了八大山人画鱼不画水的留白哲学——李慈航的量子真空,何尝不是当代版的"无画处皆成妙境"?那些在诗句中跳跃的"神经回旋"与"人格闪影",恰似黄公望《富春山居图》卷尾的未完笔触,在观测者的凝视中持续生成新的叙事可能。

在"两团异梦的量子云/一瞬共振"中,我触摸到了艺术史上罕见的温度——这温度既不同于罗丹《吻》中凝固的大理石激情,也区别于草间弥生《无限镜屋》中冰冷的科技感。李慈航的独特在于:他将费曼实验室的示波器改造成抒情装置,让"心悦君兮"的情感脉冲在薛定谔方程的波峰波谷间震荡。这种将科学仪器转化为情感容器的能力,令人想起宋代汝窑匠人在天青釉中封存的雨过天晴的记忆。诗中"猫箱里逃逸的善存"堪称当代诗学的奇迹时刻。这让我想起明代家具中的" 透榫"工艺——工匠故意保留木材的裂缝,让器物在岁月中持续呼吸。李慈航则用量子叠加态为古典情诗保留开放性伤口:当既死又活的猫隐喻爱而不得的永恒困境,那些逃逸的"善存"何尝不是东方美学中"哀而不伤"的量子转译?这种处理比艾略特《荒原》中的神话拼贴更令人心碎,因为它让每个读者都成为了薛定谔实验的共谋者。

全诗最惊心动魄的转折,发生在"当爱已成慈悲"的量子跃迁时刻。这让人想起敦煌藏经洞里的《放妻书》——那些唐代离婚文书在宣告关系终结时,仍不忘祝愿对方"解怨释结,更莫相憎"。李慈航将这种东方式的慈悲,注入了卡西米尔效应中虚粒子湮灭的物理过程:当"菩提未言的自旋共振"化作量子真空的震颤,我们突然理解,佛家所说的"空"并非寂灭,而是无数可能性共存的叠加态。这种哲思的穿透力,在"黑洞视界,泡影衰老中信仰着/一张永不散场的年轻的脸"达到巅峰。此处艺术家完成的是对白居易《长恨歌》的量子重写:当杨贵妃的容颜不再需要东海仙山的金阙玉扃来保鲜,而是在事件视界边缘的量子涨落中永续震荡,我们终于领会到《庄子》"不死不生"的现代诠释。这种处理既延续了李商隐"此情可待成追忆"的朦胧美学,又赋予其霍金辐射般的科学诗意——在奇点周围,连时间都放弃线性流动,唯有人类情感能突破信息守恒定律。

李慈航或许在于为汉语诗学找到了连接古典神韵与量子宇宙的穴位。当"古木年轮在普朗克尺度舒展",我们看到的不仅是物理概念的转译,更是对杜甫"星垂平野阔"宇宙观的重构。这种跨时空的神经连接,堪比针灸术中"以气御针"的奥义——艺术家用超弦理论的十一维震颤,激活了楚辞血脉中沉睡的抒情基因。这种创造性转换在"他活在了我的身上/我随他的背影去了"中达到高潮。此处既是对《诗经·蒹葭》"溯游从之,宛在水中央"的全息投影,也是对量子纠缠最诗意的阐释。它让人想起明代计成在《园冶》中提出的"借景"理论,只不过李慈航借用的是平行宇宙的光影——当爱人的背影在十二维弦论空间里展开成膜世界,我们终于理解,所有离别都是更高维度的重逢。

在这个万物皆可数据化的时代,唯有爱情仍顽固抵抗着薛定谔方程的预测。当楚辞的韵脚在粒子对撞机里重组为新的抒情元素,我们终于理解李慈航的终极浪漫——他用量子泡沫为古典深情制造人工呼吸,证明在这个解构一切的后现代,我们仍需要"山有木兮木有枝"的原始诗意,来锚定灵魂在多重宇宙中的坐标。

《信息孤儿》:在历史褶皱中寻找生命的回声

李慈航的舞台剧《信息孤儿》是一部以超现实叙事重构历史记忆的作品,它如同一面棱镜,将个体经验、女性命运与时代暴力折射为一场跨越时空的精神对话。这部作品的诞生,源于艺术家在拍摄电影《虚空与归来》时的沉淀与反思,而其内核则根植于他对“既存现实与人的异化”的深刻追问。

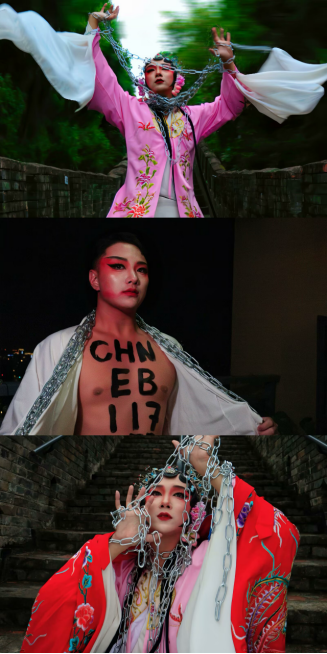

《信息孤儿》的主线以《牡丹亭》中杜丽娘的魂魄穿越至21世纪的中国为引,通过附身于现代主人公的奇幻设定,串联起艺术家与友人的真实经历。作品摒弃线性叙事的窠臼,采用“无调性音乐的结构”,以画面拼接与即兴空白构建叙事空间,让观众在流动的感觉与破碎的意象中,体悟历史与现实的交叠。作品中的女性命运并非刻意设计的符号,而是源于艺术家身边真实的口述历史——那些被掩埋的生存困境、触目惊心的个体遭遇,在舞台上被转化为“复得复失的精神遗产”。

李慈航强调《信息孤儿》的初衷并非解构女性主义议题,而是以“介入历史的初衷”直面文化暴力与历史遗产。他试图通过艺术语言,揭示权力对记忆的篡改与遮蔽。正如他所言:“艺术本身不是最重要的,它是一个沟通的载体。”剧中杜丽娘的穿越,隐喻着历史幽灵对当下的叩问;而女性角色的多重命运,则成为检视中国历史文化中“安放世界的可能”的切口。这种创作姿态,既是对历史选择性的批判,也是对变革信念的坚守。艺术家以舞台为战场,将个体的渺小与时代的宏大并置,追问“人性光辉与黑暗”如何在历史的褶皱中挣扎求生。

《信息孤儿》的创作过程本身即是一场实验。李慈航将舞台视为“能量交换的形式”,推崇“活的艺术”与“灵魂的艺术”。他拒绝规范化的单一结构,以即兴、弹性与张力构建作品的呼吸感。这种实验性不仅体现在叙事上,更贯穿于舞台实践——从重庆山中的行为艺术团到全国巡演的“鸿篇巨制”,他试图在集体创作中消解孤独,让艺术回归公共性。正如他回忆与蜀山艺术团的合作:“创造力对一个人的灵魂形成来说简直是太重要了。”这种从孤独到共生的转变,暗合了作品对“异化”主题的反抗:当个体经验通过舞台转化为集体共鸣,艺术的批判性便获得了更广阔的生命力。

《信息孤儿》的价值在于其拒绝沉溺于后现代的虚无叙事,而是以强烈的介入意识,将艺术转化为“追问幸福和谐”的实践。李慈航的创作语言既有年轻时的锋芒,又逐渐向古典的温和靠拢,这种矛盾恰恰映射了艺术家的自我修正与精神修行。他坦言:“艺术就是一种精神的修养,修即修行、修正,养即滋养。”作品中那些被历史暴力撕裂的女性形象,最终指向的并非绝望,而是对“爱”与“慈悲”的信仰——在无常的洪流中,艺术成为抵抗异化的最后堡垒。

李慈航的《信息孤儿》既是一部关于记忆的哀歌,也是一曲面向未来的战歌。它提醒我们:真正的艺术从不在废墟上喊口号,而是在历史的裂隙中,以个体的微光点燃变革的火种。正如艺术家所坚信的:“沟通是最重要的,这种公共性的探讨让我们的环境有变革的可能。”在这部作品中,舞台不仅是叙事的容器,更是一面镜子,映照出每个观者内心未被驯化的野性,以及那份对真实世界的赤诚渴望。

·人物经历

李慈航出生于中国黑龙江省哈尔滨市,自幼习画,八岁起根据看画册和参观美术馆大师原作的经验,自习西方古典油画和中国传统文人画,并受到油画家张秀清老师和国画家葛维钧老师的指点。中学时代,李慈航在恩师冰雪艺术家张燕老师的引导下,开始进行综合材料雕塑创作和当代艺术的探索,十七岁举办个人油画写生展,专业成绩被中央美术学院录取,却因对电影艺术的好奇,选择报考北京电影学院,以全省前两名的成绩被北京电影学院(现代创意媒体学院)电影美术专业破格录取,后转到电影导演专业就读,在中国第五代和第六代导演之导师的指导下,系统学习电影和戏剧的创作法。

电影艺术综合性的理论和实践系统帮李慈航打通了不同艺术门类间的壁垒,他用敏锐的体悟力总结了世界范围内不同地缘,不同种族,不同文明,不同时代的艺术特点和方法论,同时受到当代文明和当代语境的影响,自觉于以更多元而有力的艺术表达来处理时代,而导演的创作手段正为他开拓了处理不同艺术语言的综合能力,为其后期创作综合化的多媒介实验艺术打下了重要的基础,同时电影和戏剧艺术中的现实主义精神和人文关怀也始终影响了李慈航日后的创作主题。

早期,李慈航从中国道家典籍中汲取灵感,将当代水墨与综合材料结合,创作了《春秋無树》《出窍 Knock on the soul》《地毯》《大树的根》《氓》《MOONLIGHT》等系列实验绘画作品,在不同角度表达了自己对中国古代哲学在人类整体文明进程中的作用和变化关系的理解,不仅是对艺术语言的探索,更是借古喻今,针对当代全球文化的反思和追问,作品展览于法国,意大利,比利时等国家,受到业内关注和国际好评。李慈航在大学期间主攻“电影导演的表演艺术”和“纪录片”方向,他将自己的身体作为主要创作媒介,开始行为艺术和实验纪录电影的创作工作,在道教文化和萨满文化中穿越时空对话古今,导演了《众生跳》《骚蛮》等实验电影作品,大胆地突破传统视听方式,用独特的蒙太奇叙事和新媒体的沉浸观感建立全新的影像结构,作品获得北京电影学院实验电影最高奖项。同时与邓雯胜导演联合指导的故事片《鱼水之蓝》获得北京电影学院导演系成长杯一等奖,金象奖故事片铜奖和最佳导演奖,并作为男一号出演北电大戏曹禺原著舞台剧《日出》中方达生一角。同年,李慈航受第29届美国科罗拉多州国际雪雕冠军赛之邀,代表中国队在100个小时之内创作大型冰雪雕塑作品《鹰女》,用冰雪语言表达了中美两国间的友好关系,作品轰动美国,李慈航作为史上最年轻的参赛艺术家,引发美国媒体和民众的广泛喜爱和关注。

2015—2019年间,李慈航以笔名“江城如是”创作杂文集《艺术敢想录》诗集《江城诗选——退步的一天》《无知的日常》《爱火与战争》等,并发表于《文学山》《摄影与诗歌》《黄山市作协泛诗刊》等多家媒体刊物。他的诗歌和当代艺术创作之间有紧密的关联,他将自己的生命经验与时代经验连接,善用敏锐的思考和蔑视媚俗的文人态度处理时代,挖掘时代背景下边缘人群和苦难者的心灵现实。

毕业之际,李慈航试图出家,来到四川道观研修道家文化,此举引起社会关注,使之成为备受争议的大学毕业生。学道期间一次偶然的机会,李慈航被四川成都蜀山行为当代艺术团挖掘,指导“暴力的边界”题材行为艺术《妈妈,我爱你》(后改名为《以母之名》),公演反响热烈,李慈航随即留下正式担任蜀山行为当代艺术团总导演。2019——2020年期间,李慈航独立写作并指导了以“北大弑母事件”改编的《以母之名》系列,探讨人类命运共同体的《相认公元2029》,以及特殊历史时期下对生命教育提出反思和追问的《生于安乐?》多部舞台先锋戏剧作品,以及《时光洞》《道可道》《突发行为现场》等系列行为艺术作品,并在成都梵木、中国西昌大凉山国际戏剧节、青岛国际年展等多地开启公演。

《众生跳》

《以母之名1.0 》

《以母之名2.0 》

《道可道》《时光洞》

《相认公元2029》

李慈航这个时期的创作受到屈原、汤显祖、王朔、刘索拉和金星作品风格的影响,从历史的深层现实中挖掘内在感受,再用综合性的语言处理文本,从不同的时空去描摹思想的过程,从而形成自己的语言结构,不仅是传统哲学的当代表达,更是从现代社会学的角度,在历史纵深中剖析国民性精神和人性情感的复杂性,不仅是集体的,更是聚焦具体的个人的处境和现实,关于爱与失去,生与自由。

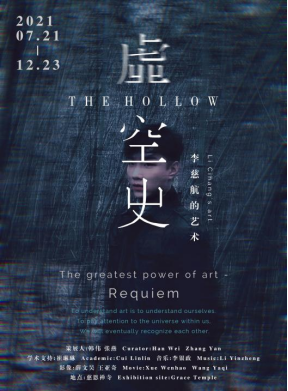

2020年特殊时期李慈航暂停艺术团工作,针对佛学和宇宙物理学展开研究,并将自己对于“反物质”和“暗物质”的理解创作成声音装置艺术《反物质能量场》,作品纪录了百余位社会各界人士的声音采访,受中国远洋集团之邀展览于北戴河蔚蓝海岸天空之境美术馆。同年根据佛教经典《大般涅槃经》的研究写作文章《虚空史》,并于2021年在中国河北慈恩禅寺内创作了“国际难民”主题作品:由一千零一个海洋浮漂和综合媒介架构的大型装置艺术《失重的权利·安魂曲》,以及由五千盆荷花和众僧参与行为创作的大型装置艺术《万年之巢》,并举办李慈航“虚空史”当代艺术个展,包括个人艺术回顾展和青年影像作品展映单元。

作为世界范围内少数专研佛教经典《大般涅槃经》,且是第一个将此经创作为当代艺术,并在中国寺庙的传统场域中举办当代艺术展的艺术家,此时的李慈航看到了艺术的绝境,于是坚决拒绝为了艺术而艺术,拒绝为了阐释世界和粉饰太平而去创作,而是希望面对历史的自觉,站在更广阔的全球文化视野上去处理文明,试图以艺术力量安置剧变中的世界和艰难求生的个人。同年,在王雪世嘉导演和王家宜导演的参与下,以特殊历史事件为线索展开的实验纪录电影《虚空与归来》正式投入制作。

《反物质能量场》

《失重的权利·安魂曲》

李慈航“虚空史”个展

李慈航受到纪录片大师司徒兆敦先生和著名作家、独立纪录片制作人徐星作品中“不灭的现实主义”的启发,于2019—2022年间,李慈航与电影制作人孙浩然组建纪录片团队,在孙浩然的带领下深入中国大凉山贫困山区展开纪录长片《苦海之问——行走的中国》的拍摄工作,作品于2022年底被叫停。

2022年李慈航长达八年的抑郁症到了重度阶段,并出现了一定程度的精神分裂,于是决定停止艺术工作积极配合治疗,包括正在进行的《虚空与归来》、《信息孤儿》和《黑镜·人类之维》,在中医和古琴疗法的辅助下,病情好转直至痊愈,养病期间李慈航攻读人类学和中国古代艺术,又从艺术人类学的角度撰写了多个系列的中国古代艺术课程,并投入市场应用。2023年电影《虚空与归来》重新开始制作并登上美国纽约时代广场展映,文本经历了特殊历史事件的前中后期,走遍了国内外30多个城市,采访了50多位不同身份背景的世界公民,“虚空”指向人类本体命运的追问和反思,“归来”是对于生而为人的处境和价值的上升空间的召唤。

电影《虚空与归来》

2024年李慈航复出,任中央美术学院造型艺术专业客座教授,自编自导自演由《信息孤儿》改编舞台剧,出演“杜丽娘”一角,并与四川美术学院策展人赵子睿共同创办后当代公共艺术品牌“HYPERFUSION UNIVERSE超融体”“春潮ART(Spring Tide Art)”和韭菜盒子新媒体互助联盟平台,致力于以艺术力量安置在现代生活中艰难求生的个人,为智能革命冲击下的社会剩余劳动力人口提供开启多元价值的可能性。