体积缩小90%!南京这项突破登上国际顶刊

还记得科幻电影里那些薄如纸片的迷你未来设备吗?如今,南京理工大学科研团队让这一想象照进现实!

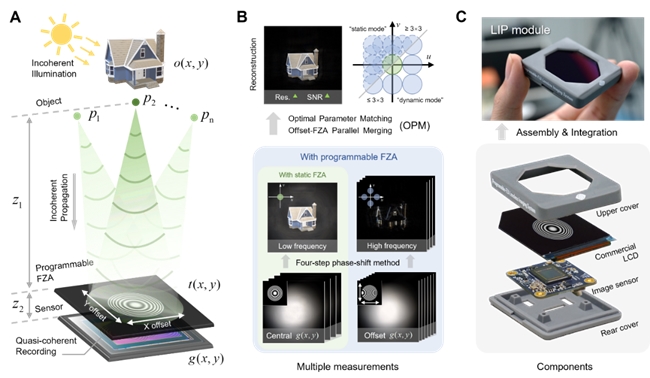

近日,南京理工大学陈钱、左超教授领衔的智能计算成像实验室传来捷报,其团队提出的“可编程菲涅尔波带孔径无透镜成像技术(LIP)”相关研究成果已发表于国际顶级期刊《Science Advances》。这项突破传统光学成像范式的创新技术,通过数字编码替代传统镜头,实现成像系统体积缩小90%、分辨率提升2.5倍的重大突破,为手机摄影、可穿戴设备以及虚拟现实(VR/AR)等领域带来全新可能。

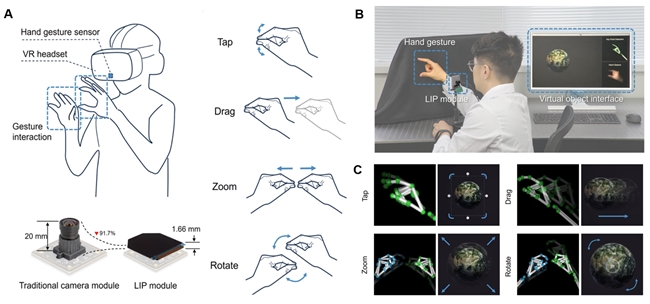

可编程FZA无透镜全息成像系统示意图:(A) 成像系统构成与原理示意图;(B) 基于频域-空域联合优化的无透镜成像框架与编码调控策略;(C) 团队自主研发的小型化LIP无透镜成像模组

图源:Science Advances

突破光学成像“体积困局”

在智能手机、智能穿戴设备普及的今天,传统光学成像系统正面临前所未有的挑战。体积庞大的光学镜头不仅占用设备空间,高昂的制造成本也制约着技术普及。尤其在虚拟现实、增强现实等前沿领域,用户对轻量化、微型化设备的需求与日俱增,传统成像技术已难以满足产业升级需求。无透镜成像技术虽能简化结构,却长期受困于固定掩模导致的成像模糊与伪影问题。

南理工团队独辟蹊径,引入了“可编程掩模”概念,通过动态调制光场信息,构建起“频域-空域”双维度优化体系。这种“先编码后计算”的成像模式,既保持了无透镜系统的极简架构,又突破了传统静态掩模的成像局限,有效解决传统固定掩模无透镜成像中难以规避的混叠与伪影问题。

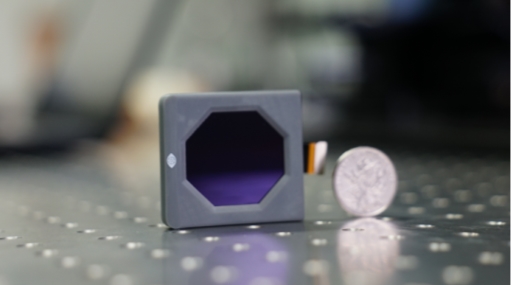

团队研发的LIP无透镜成像模组

在南京理工大学智能计算成像实验室内,团队成员张许向记者展示了仅有火柴盒大小的成像模组。与传统相机相比,它省去了厚重的光学镜头组,取而代之的是一块可动态显示的菲涅尔波带片掩模。张许介绍:“通过这块可编程掩模,LIP能在保证成像质量的前提下可使成像模组体积缩减90%,同时相比于传统静态无透镜重构方法,分辨率提升2.5倍,信噪比增强3dB。”

基于自主研发的小型化LIP成像模组实现对常见手势的实时动态交互

图源:Science Advances

可编程掩模黑科技揭秘

1、小身材大能量:2.5倍分辨率背后的魔法

在实验室测试中,搭载LIP模组的成像系统展现出惊人性能。针对标准分辨率测试卡(USAF),LIP实现了高于传统无透镜相机2.5倍的解析力,相当于在同样尺寸下看清更细微的物体。更神奇的是其“先拍照后对焦”功能——通过全息波前数字重聚焦技术,拍摄完成后仍可任意调整焦点,告别传统相机的对焦等待。

2、动态捕捉黑科技:15帧/秒实时成像

在动态手势识别测试中,LIP系统展现出15帧/秒的实时处理能力。无论是快速挥手还是精细操作,系统都能精准捕捉并重建三维动态影像。这意味着未来VR/AR设备将摆脱笨重头显,通过轻量化的眼球追踪模组实现沉浸式体验。

3、极简架构革命:体积骤降90%的秘密

相较于传统光学静态调制成像,LIP模组体积缩小近90%,制造成本大幅降低。这得益于其独创的"频域-空域联合优化"算法——通过低成本可编程LCD动态调制光场,将原本需要数十片镜片完成的成像过程,简化为数字芯片上的光波计算。

多领域应用前景广阔

南京理工大学研究团队提出的“可编程菲涅尔波带片的无透镜成像”(LIP)方法,通过“空域参数优化”与“频域并行合成”联合优化,实现了对传统无透镜成像混叠伪影问题的有效抑制。

目前,该技术已在消费电子、生物医学、国防安全等领域展现出巨大应用潜力:未来手机摄像头或将告别凸起的镜头模组,在保持轻薄外观的同时实现光学变焦和背景虚化;更轻便的全息投影系统将进一步提升用户的沉浸式体验……凭借小体积、轻量化与高质量重构等优势特性,LIP未来可通过集成偏振、光谱等多维信息采集模块,实现多模态成像感知;结合焦平面编码调控技术,更有望推动光电成像系统的全面革新。

追光路上的青年力量

在这项成果中,2022级硕士研究生张许和2019级博士研究生王博文是重要贡献者。他们所在的智能计算成像实验室(SCILab)隶属于光学工程国家重点学科,由教育部长江学者陈钱教授、左超教授领衔,在计算成像领域深耕多年,累计发表SCI论文270余篇,获授权发明专利150余项,多项成果入选ESI高被引论文。除了无透镜相机外,该团队此前研发的“CyteLive”无透镜全息显微镜更以进口产品1%的成本打破国际垄断,实现商业化落地,并于近日荣膺德国IF设计奖。

无透镜全息显微镜及智能化分析软件

南京理工大学此次再次以突破性科研成果,向世界展示了中国光学工程领域的硬核实力。随着这项“极简光学”技术的持续迭代,一个更加智能、轻便的光学成像新时代正在加速到来。南京理工大学的科研团队,正以创新之光照亮未来影像世界的无限可能。

南京理工大学智能计算成像实验室研究团队