探寻株洲轨道交通产业转型升级路径——中央美术学院乐为实践团调研实践纪实

中央美术学院乐为实践团调研实践纪实

作为中国轨道交通装备制造的重要基地,株洲有着深厚的发展历史,以“火车头精神”驱动产业革新,在传承与突破中探索高质量发展之路,同时也面临产业转型升级的困难与挑战。

2025年2月,中央美术学院乐为实践团队深入株洲展开调研,围绕“探索株洲轨道交通产业的发展优势、升级瓶颈及创新对策”展开深入调研,系统梳理其产业升级的实践脉络。

历史根基:产业基因的赓续传承

在株洲市博物馆的机车模型陈列中,蒸汽机车到高速动车的迭代轨迹清晰可见。我们可以看到,这座“火车拖来的城市”,自1936年建立蒸汽机车修配厂起,便与轨道交通结下不解之缘。

株洲中车车辆厂退休工人刘焕清回忆道:“从修理进口机车到自主研制'韶山型'电力机车,株洲人用三十年完成了技术突围”;中车株洲车辆有限公司前党委宣传部部长梁水根强调,“火车头精神”不仅是奋勇争先的开拓意识,更是代际传承的工匠文化,正是在这种精神的引领下,株洲不断进取,在2024年全国创新百强榜中跃升14位至第35名。然而,发展中也蕴藏着挑战,梁部长指出:“如今市场竞争加剧,核心竞争力不再仅仅是制造能力,更是向智能化、绿色化、国际化方向转型。”

创新引擎:集群发展的生态构建

株洲·中国动力谷展现了轨道交通方面相关的智能列车、氢能源装备等前沿技术,印证着产业集群的协同效应。这里集聚了80多家上下游企业,形成从器件研发到整机制造的完整产业链,本地配套率超80%。此外,还是株洲市政府通过设立产业发展引导基金、出台相关支持政策,助力企业攻克20余项“卡脖子”技术,推动产业向高附加值方向发展的有力证明。

企业实践:中小企业的突围样本

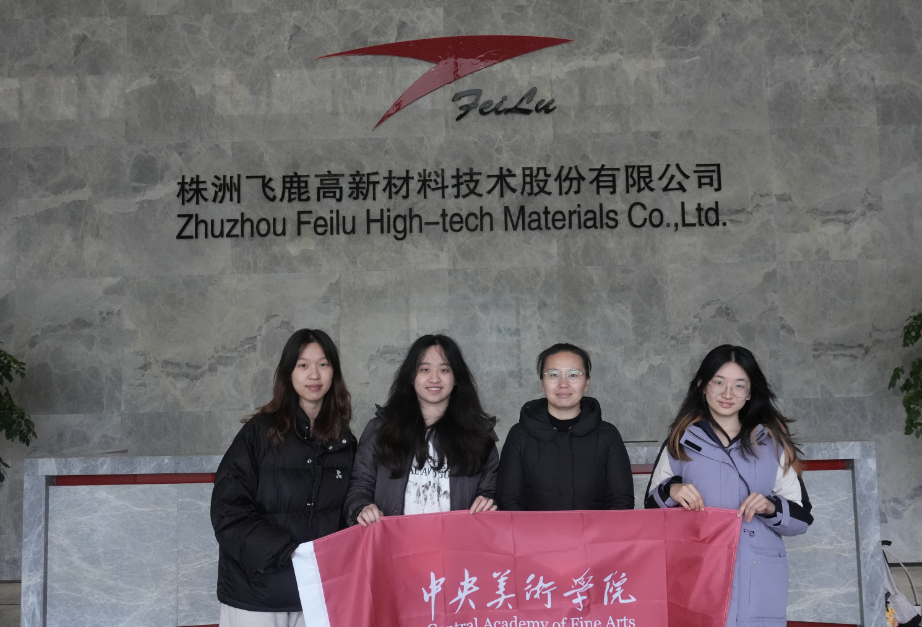

在轨道交通产业集群中,中小企业的创新突围尤为关键。调研团队深入调研的飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“飞鹿公司”),作为轨道交通配套领域的重要一环,展现了中型企业在细分赛道的破局之道。

这家国家级专精特新“小巨人”企业,以轨道交通涂装材料研发为突破口,是国内轨道交通防腐防水材料第一股,防腐防水材料及工程主要供应商。董事长李珍香介绍,公司始终坚持将“创新驱动,技术领先”研发理念作为进步的源泉,获得了省级企业技术中心、工程研究中心等多项荣誉,诞生近100项专利,多项技术填补国内空白。

在研发工程师刘佳娜的带领下,团队深入技术部门展开学习,了解到了最新的涂料技术相关的研究。公司经理唐建明带领团队深入一线生产车间,了解生产线的智能化工艺,智能化改造的成效触手可及。

除飞鹿公司外,联诚集团的智能化检测平台、九方装备的齿轮箱传动系统等创新成果,共同印证着中小企业的突围路径:深耕细分领域的技术迭代,通过智能化改造实现降本增效,依托产业链协同形成错位竞争优势。这些“配套专家”的成长轨迹,为轨道交通产业升级提供了重要支点。

未来挑战:跨界融合的突围路径

面对全球市场变革,株洲正推动“轨外”创新:中车株洲电力机车有限公司将轨道交通技术平移到公路运输,建成国内首条复杂工况电气化公路试验线;2024年12月,建成50亿元规模的中车双碳产业园,布局储能、新能源电驱系统、新型工业变流器、电磁和机电制造等产业。

正如动力谷专家所言:“从制造到智造的跨越,需要突破生产性服务业短板,构建覆盖全产业链的创新生态。”

从历史积淀到创新裂变,株洲轨道交通产业正以集群化发展模式重塑竞争格局。在“三高四新”战略引领下,这座工业重镇通过大中小企业融通创新、产业链创新链深度融合,为中国高端装备制造业转型升级提供了鲜活样本。其发展经验表明,传统产业转型升级既要深挖历史积淀形成的产业基因,更需构建开放协同的创新生态系统。