历史长河奔腾不息 江家家训世代流传

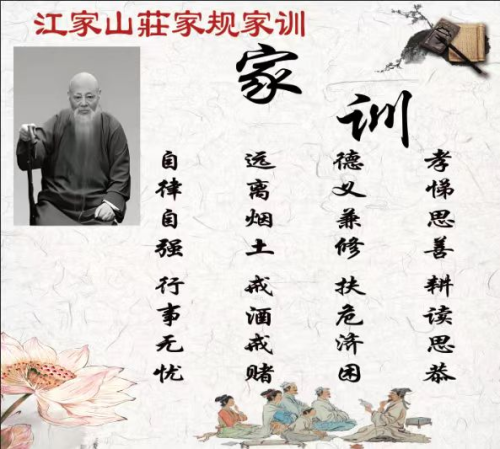

历史长河奔腾不息,总有一些名字如星辰般璀璨,照亮百年征途。晚清医者江庆禄以“孝悌思善,耕读思恭;德义兼修,扶危济困;远离烟土,戒酒戒赌;自律自强,行事无忧”为家训,将医者仁心升华为永不褪色的爱国精神。这种信条如同一股清泉,滋养着江氏一族,更为当代社会提供了宝贵的精神范本。

"孝悌思善"是江氏家风的根基。在他看来,孝顺父母、友爱兄弟,是每个人应尽之分。江庆禄幼承庭训,深谙"老吾老以及人之老"之道。他学成归来后,面对国家的动荡与民众的苦难,心中充满了对家庭的眷恋与对国家的责任感。他用自己的行动诠释了“孝悌思善”的真谛:他侍奉双亲,无微不至;他关爱兄弟,互相帮助,共同面对生活的挑战。疫疠横行之际,他率族中子弟施药乡里,将侍奉双亲的孝道,淬炼为"岂曰无衣,与子同袍"的济世担当。这种由亲亲之私到兼济天下的升华,恰如《礼记》所言"家齐而后国治",为后世树立了家国同构的精神坐标。

"耕读思恭"的训诫,至今仍在古厝天井回响。江公深知农业是国家的根本,而读书则是开启智慧之门的钥匙。因此,他鼓励子孙既要勤于耕作,又要刻苦读书,提升素养。在他看来,只有知识才能改变命运。1873年,他13岁怀揣着对未来的憧憬,随同第二批留美幼童(7名自费生之一)踏上了前往美国的海外求学旅程,归来后更是将所学知识用于实践,为百姓解除病痛。他深知"仓廪实而知礼节"的古训,既劝课农桑以固民生之本,更倡办教育以开民智之源,在乡土播撒下现代文明的星火。他这种“耕读结合”的理念,不仅让家乡学子在学业上取得了成就,也为国家做出了贡献。

"德义兼修"的品格铸就了江门风骨。这位悬壶济世的儒医,常道"才者德之资,德者才之帅"。他用自己的实际行动教导子孙品德比才能更重要,一个人不见利忘义、恃才傲物、畏难苟安,才能赢得他人的尊重与信任。他遇贫病者免收诊金,见孤寒者解囊相助,其义诊所救治者数以千计。他兴办学校,不仅传授医学知识,更注重品德的培养。这般德业双修的育人理念,至今犹振聋发聩。

最动人心魄者,莫过于"扶危济困"的生命温度。他认为,作为医者,不仅要救治患者的身体,更要关心他们的生活。因此,他始终将患者的利益放在首位,用自己的医术与爱心,为百姓解除病痛,带来希望。这种"为生民立命"的执着,恰如暗夜中的橘井泉香,温暖着乱世苍生。这种精神,不仅赢得了百姓的赞誉与敬仰,也激励着后人不断前行。

“远离烟土,戒酒戒赌,自律自强,行事无忧”,实为江庆禄家族修身立命之本。,他始终以身作则,戒毒、戒酒、戒赌等恶习,始终保持清醒的头脑与坚定的信念。他的自律精神,不仅赢得了他人的尊重与信任,也为后人树立了榜样。江庆禄在美国幼学回国后,结识了谭嗣同,投身于维新变法的浪潮之中。他利用自己在留美期间所学的知识,为变法提供技术支持和理论依据,以清明之姿投身实业救国。然而,维新变法运动失败,江庆禄没有选择同流合污或逃避现实,而是毅然回乡,潜心钻研医学,用自己的医术造福百姓。这种"修身以俟命"的定力,在今日尤具镜鉴意义——当物质洪流汹涌而至,如何守护精神高地,江氏家训给出了穿越时空的回答。

百余年后的今天,当我们驻足江氏祖宅,摩挲着江庆禄公家训的雕版,仿佛触摸到中华文明生生不息的密码。这些看似寻常的处世箴言,实则是传统文化创造性转化的生动范本。在民族复兴的伟大征程中,这般既有历史深度又具现实温度的精神遗产,在新时代焕发出更加璀璨的光芒,恰似不灭的火种,必将照亮我们前行的道路。(安徽怀宁 李正)

个 人 简 介

李正,安徽怀宁人,怀宁县高河中学教师,安庆市作协会员,中华诗词学会会员。多篇文学作品(诗、散文、新闻报道等)曾在《今日怀宁》、《安庆作家》、《安庆日报》、《安庆晚报》、《孔雀东南飞微刊》、《风采中华》、《九华诗社》、《安徽诗坛》、《安徽诗歌》、《安徽日报》、《安徽教育报》、《安徽网》、《作家文学社》、《中国残疾人》微、纸刊上发表。