杏林守望者:一对乡村医生父子的“华医”梦

在辽宁省朝阳市朝阳县黑牛营子乡,一位八旬老中医与他的儿子,正以毕生心血进行着一场跨越半个世纪的医学探索。于凌海,这位有着55年临床经验的老中医,与他的儿子于国良共同提出了"华医"理论,试图为中医的复兴开辟一条新路。

从怀疑到坚信:一位老中医的蜕变

"我刚从辽宁中医学院毕业时,也曾是质疑中医科学性的一员。"于凌海坦诚地回顾。1970年毕业后,他被分配到朝阳县黑牛营子乡卫生院工作,开始了他的医者生涯。然而,几年的临床实践让他彻底改变了看法:"经过临床实践,我发现对疾病的治疗效果,中医要远远优于西医。"

这一发现不仅改变了他的行医理念,更让他深刻认识到"灭绝中医将成为历史上的罪人"。从那时起,为中医发展复兴而奋斗的信念在他心中深深扎根。

历史使命感的萌发

于凌海认为,在当前我国推行中华民族复兴的大背景下,中医作为中华民族的重要组成部分,其复兴至关重要。"没有中医的复兴,中华民族的伟大复兴是不完整地。"这种历史使命感,促使他父子二人开始深入思考中医如何发展复兴的问题。

"华医"理论的诞生与内涵

基于半个多世纪的临床实践,于凌海父子提出了"华医"理论。他们认为,"华医"应当与"华人"、"华语"、"华侨"一脉相承,是对中华文化的传承与延伸。

"什么是华医?"于凌海解释道,"华医是以中医为本,融入西医之精华,是中西医互融式结合的产物。它与中医一样是中华民族之医学,是中华民族医学的高级阶段。"

在临床实践方面,于凌海以55年的经验证明,中医在治疗各种肿瘤、结节病、骨关节病、乙肝、肝硬化、心律失常等方面具有显著优势。对于有人质疑中医在急危重症抢救方面的能力,他举例说:"山西名老中医李可所在单位,急危重症的抢救都得找李可老中医。"同时,他还提到河南省兰考国医大师张培轩发明的血必康治疗心脑血管疾病治愈率高达100%(见2024年中国科学家年鉴797页)。

理论创新与实践探索

退休后,于凌海父子开始了系统的理论构建工作。他们先后撰写了多部著作:

2015年6月出版的《思考三焦、命门、新脏象》提出了将西医精华融入中医的发展思路,解决了中医史上"悬而未决"的三焦和命门问题,并破译了《难经》三十六难。

2016年10月出版的《探索中西医结合新思路》解决了中医"悬而未决"的经络问题,并将其视为中西医结合的典范。

2017年12月出版的《医学应用杂谈》明确了"三焦"作为"外府"与五脏中的"肾"(即命门)的匹配关系,使三焦理论回归到五脏六腑体系中。

最近完成的《论华医雏形》约四十万字,包含319条引文,被认为是"创建华医的实践"。于凌海表示,这部著作实现了三个重要成果:守正创新,走出了中西结合创建华医的路径;破解了中医久悬而未决的多个命题;在中医理论方面有许多创新创见。“这三点是我父子之优长,众医不及。它完全可以纳入中医药大学的教材”于凌海说。

"华医六诊"的创新实践

在诊断方法上,于凌海父子创造性地提出了"华医六诊"的概念,即望、闻、问、切、叩、验。这一诊断体系在传统中医四诊(望闻问切)的基础上,融入了西医的叩诊和验诊,形成了独特的中西医结合诊断方法。

于凌海详细解释道:"望诊和闻诊中西医都有,华医保留;问诊中西医都采用,华医留用;切诊包括切脉和按诊,华医保留;叩诊是西医常用诊法,中医事实上也有,华医选用;验诊包括验看局部病灶,验血尿便等,弥补了中西医之不足。"

理论创新的核心突破

在藏象学说方面,于凌海父子对"心与小肠相表里"这一中医理论进行了深入探讨。他们从西医角度分析,发现小肠在消化吸收过程中需要小肠液、胰液、胆汁的参与,而这些消化液均呈弱碱性。于凌海在临床中发现,"代谢性酸中毒和呼吸性酸中毒的临床表现均是中医的寒性",因此得出"碱性为中医的热性阳性"的结论,从而为"心与小肠相表里"提供了新的理论依据。

艰辛的推广之路

理论的创建只是第一步,推广之路更是充满艰辛。2014年9月28日,于凌海在长子于国栋的陪伴下驱车进京,向中国中医科学院提交了他们的研究成果。脏象研究所的杨威所长接待了他们,但半年后杳无音信。

"由于我们父子是乡村医生,地卑职微,又是三本小薄册子,没有人会重视。"于凌海坦言。但他们并没有灰心,决定自费出版著作,并将作品邮寄给相关部门和中医界的重量级人物。

在出版《论华医雏形》时,他们又遇到了新的困难:"人家出版社不给出版,他说这'华医'二字在国家文件上无有,各种媒体上不见,故而不能出版。"为了达到出版目的,他们不惜重金寻找各种媒体,经过多次尝试,最终在多家媒体网站上发表了"创建华医是中医发展复兴唯一正确的道路"。

历史意义的自信

于凌海父子深信,他们提出的"华医"理论具有重要的历史意义。"它完成了以张锡纯和唐容川为代表的老几辈中医的中西医汇通的心愿;它解决了相关部门提出的中西结合方向的路径问题;它是真正的中西结合;它是中医发展复兴唯一正确的道路。"

展望未来:从羊肠小道到康庄大道

如今,已经80岁高龄的于凌海仍然在为"华医"理论的推广而努力。他说:"我们要努力使这羊肠小道变成康庄大道,让更多人走上这大路,实现华医一统,最终走向世界,使国人健康长寿,使世界上的人民也同享健康长寿。"

回顾自己的人生历程,于凌海平静地说:"做为一个公民,一名中医,没有一分国家的科研经费,自己出资。我们为中医,为国家,为民族的复兴已经尽力了,我活着无懊悔,死后无遗憾。我是奋斗的一生,满意的一生。可以说没有虚度年华和光阴。"

人物简介

于凌海,男,共产党员、中医副主任医师,1945年2月25日出生于辽宁省朝阳市朝阳县营子乡(今为青风岭乡)营子村。1964年考入辽宁中医学院,1970年毕业,同年8月被分配到朝阳县黑牛营子乡卫生院工作,1989年后任卫生院党支部书记兼院长,2004年1月退休。

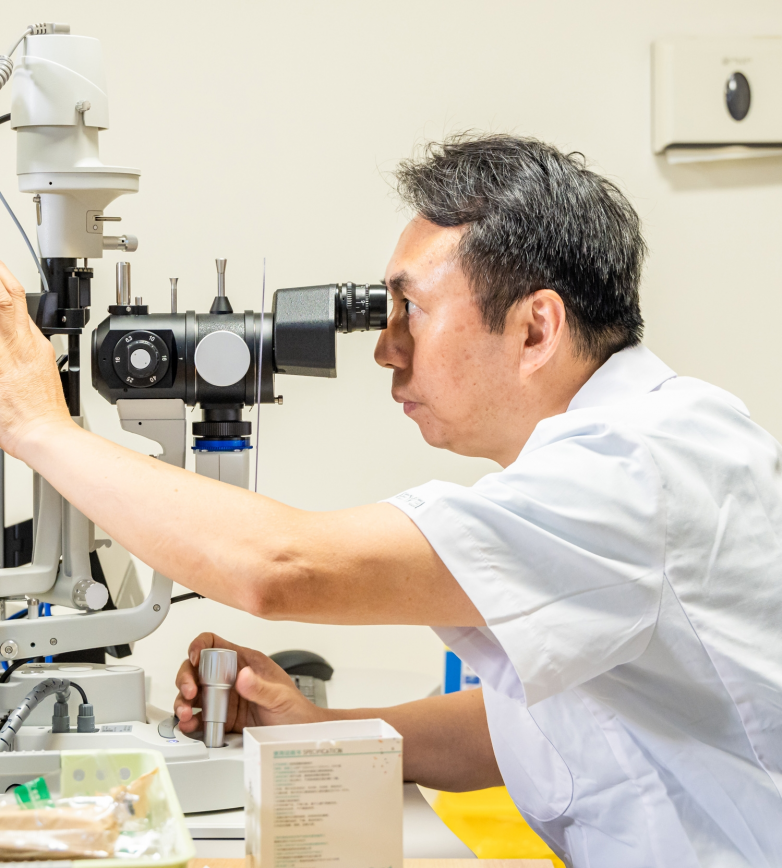

于国良,男,汉族,共产党员,1974年10月18日出生。2001年9月至2005年7月在天津医科大学读书,2016年3月至2019年1月在辽宁中医药大学读书。

这对杏林父子用自己的方式诠释着"世上本来没有路,走的人多了,也便成了路"的哲理。在他们看来,创建华医的道路虽然艰辛,但这是中医发展复兴最正确的道路,值得用一生去追求和实践。(文/阿聪)