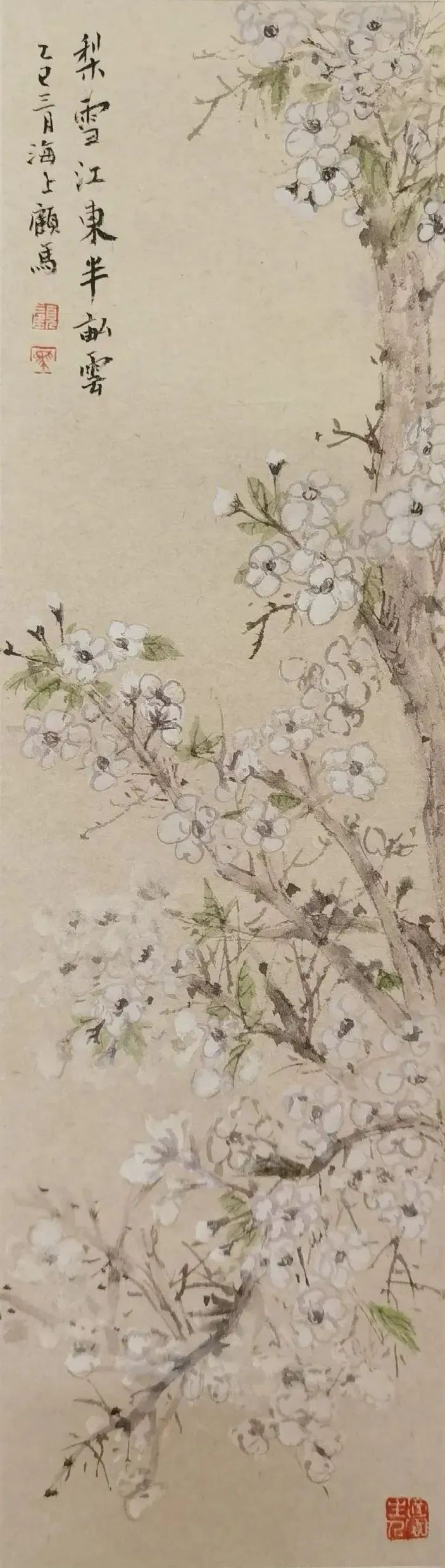

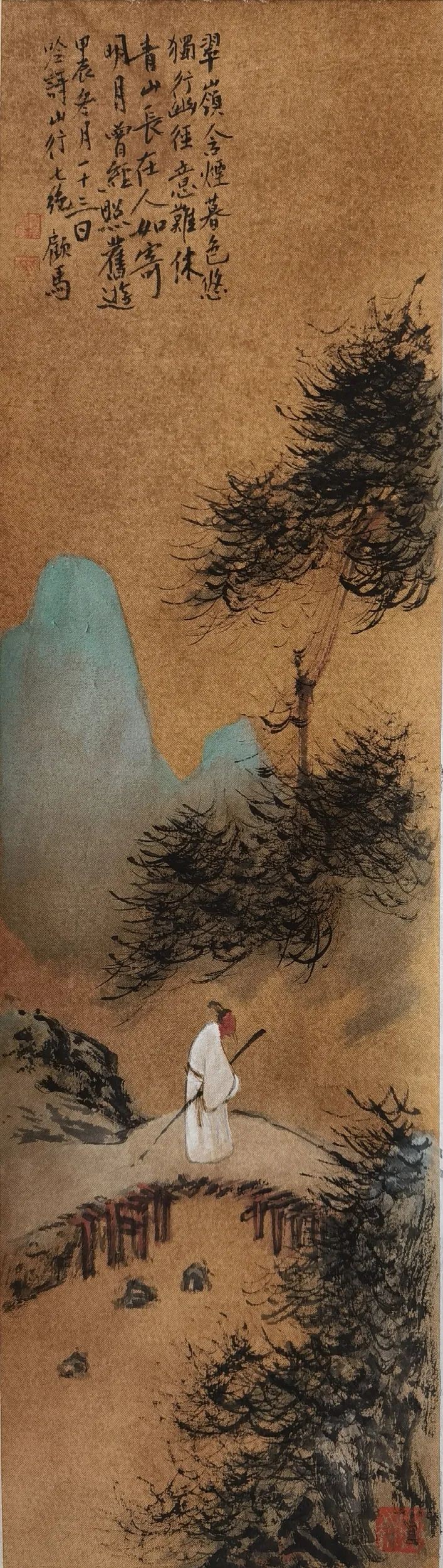

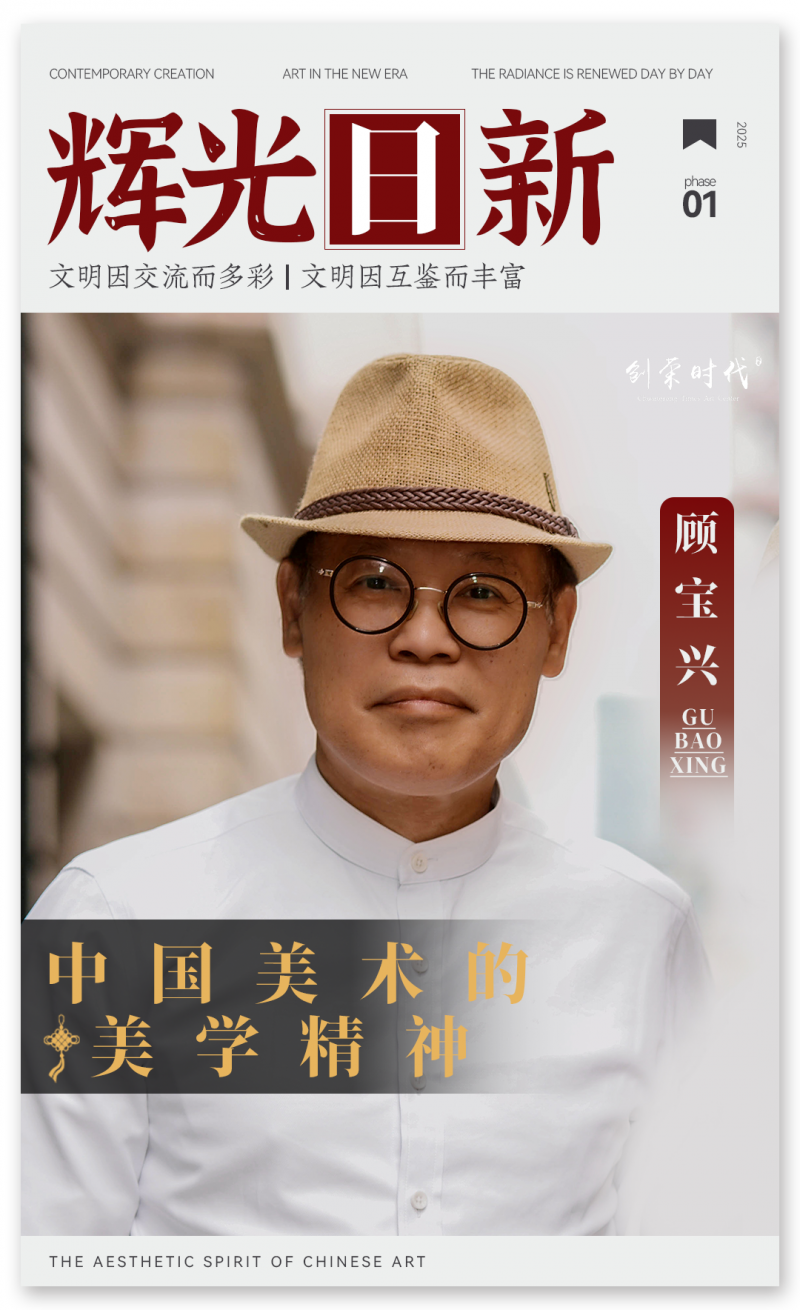

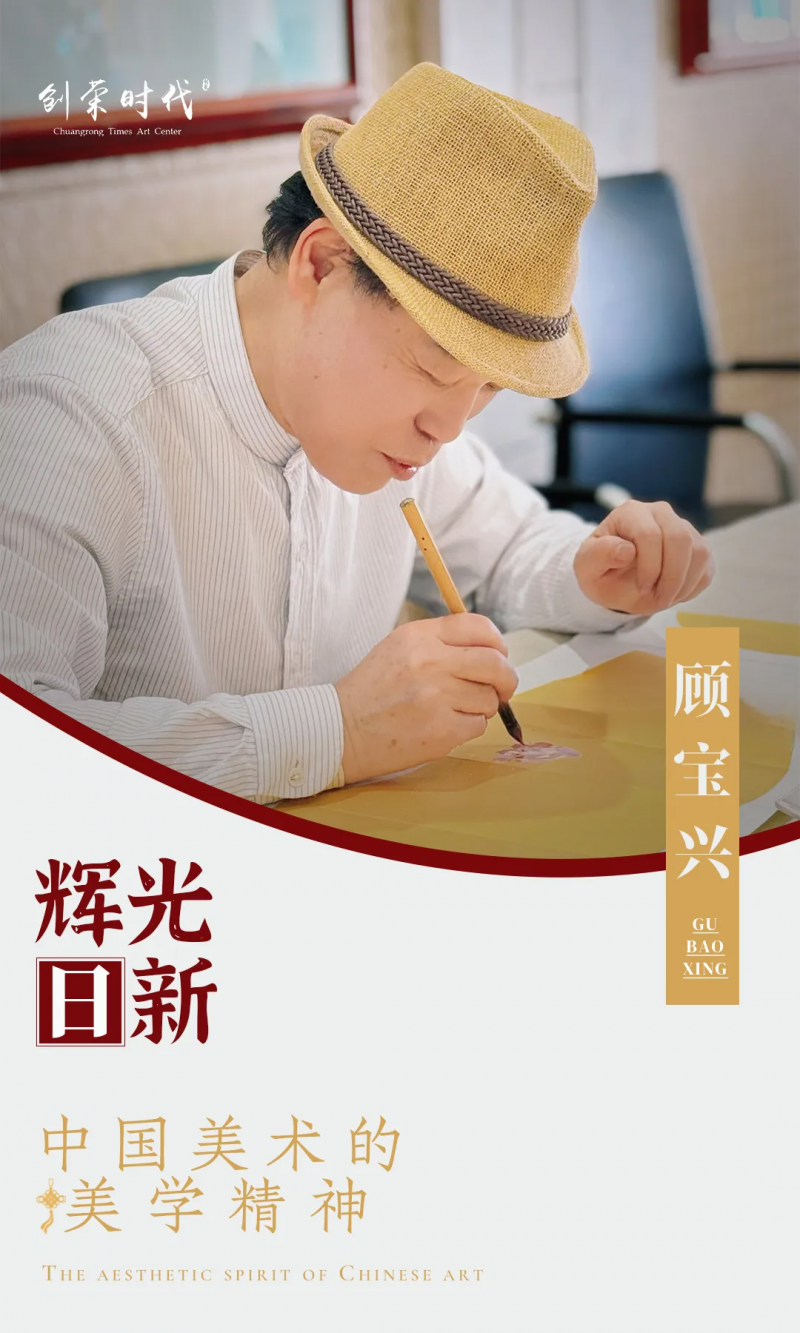

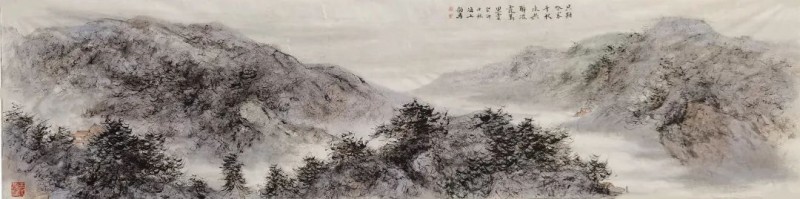

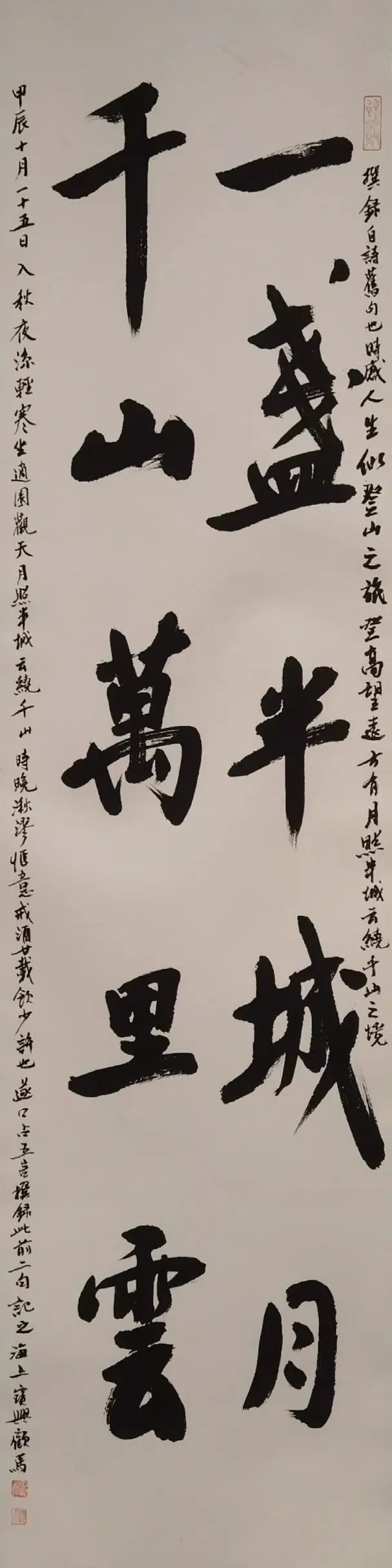

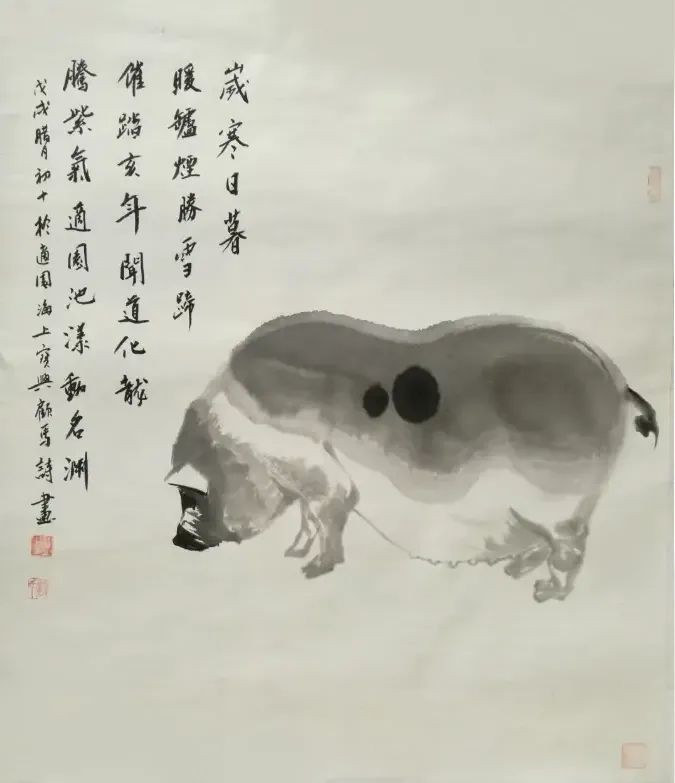

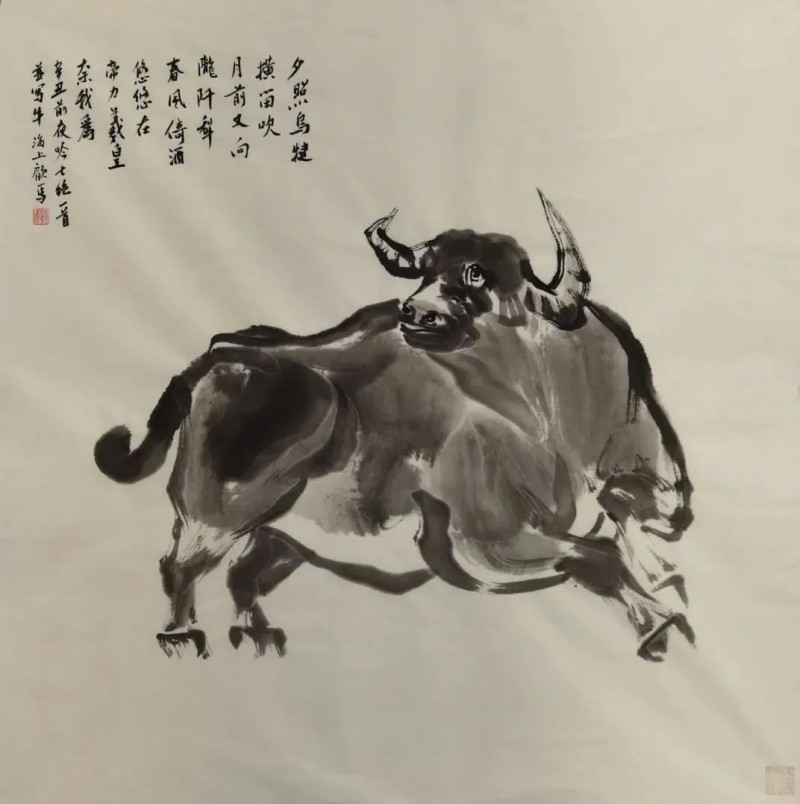

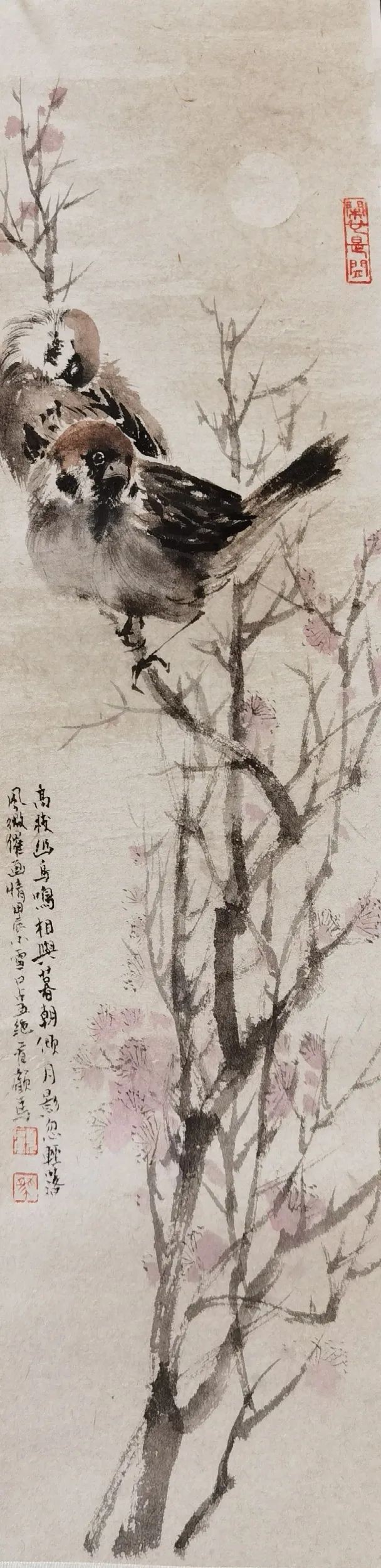

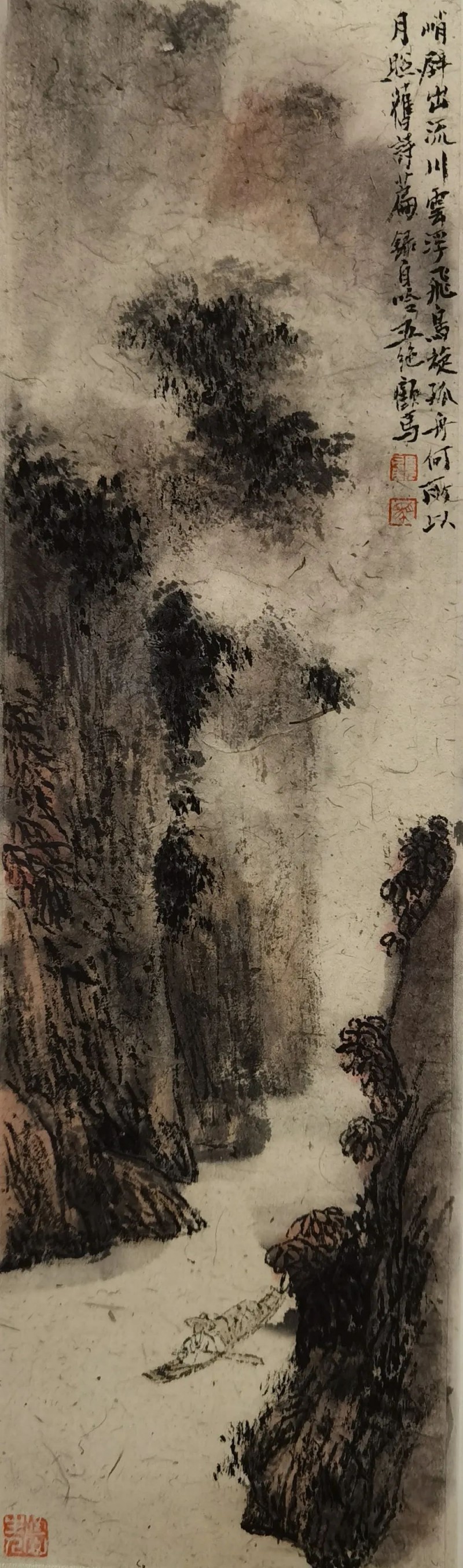

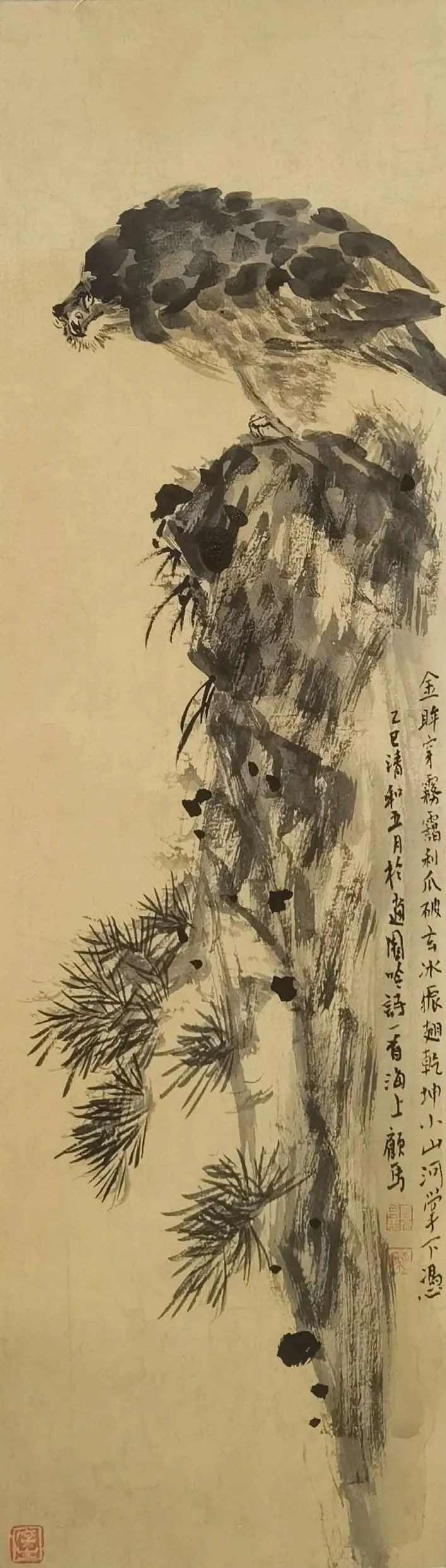

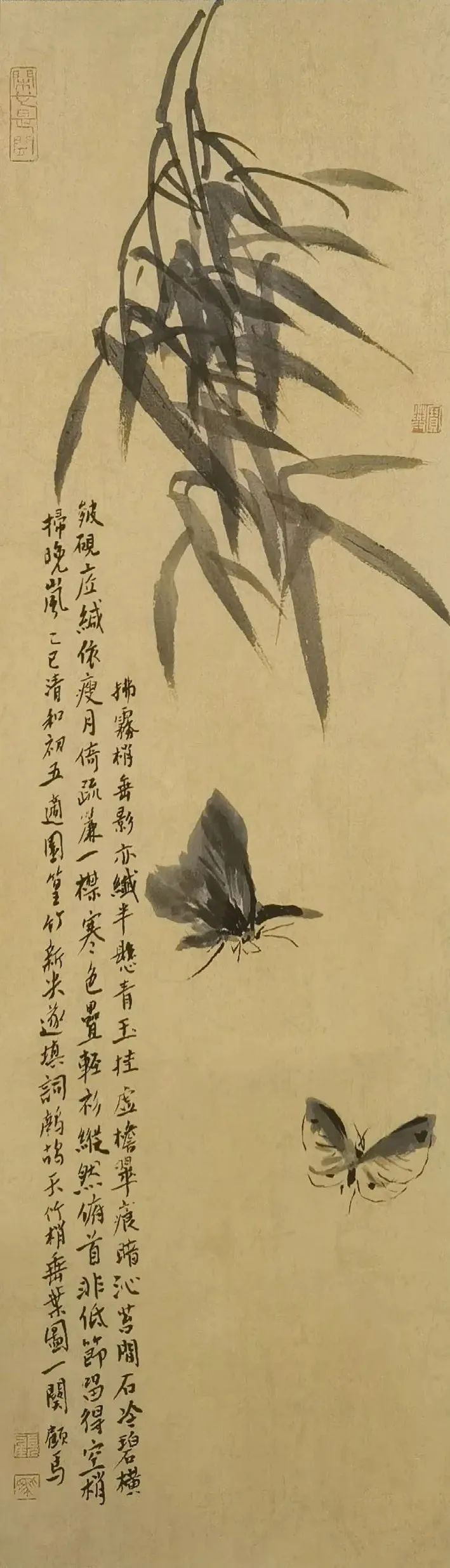

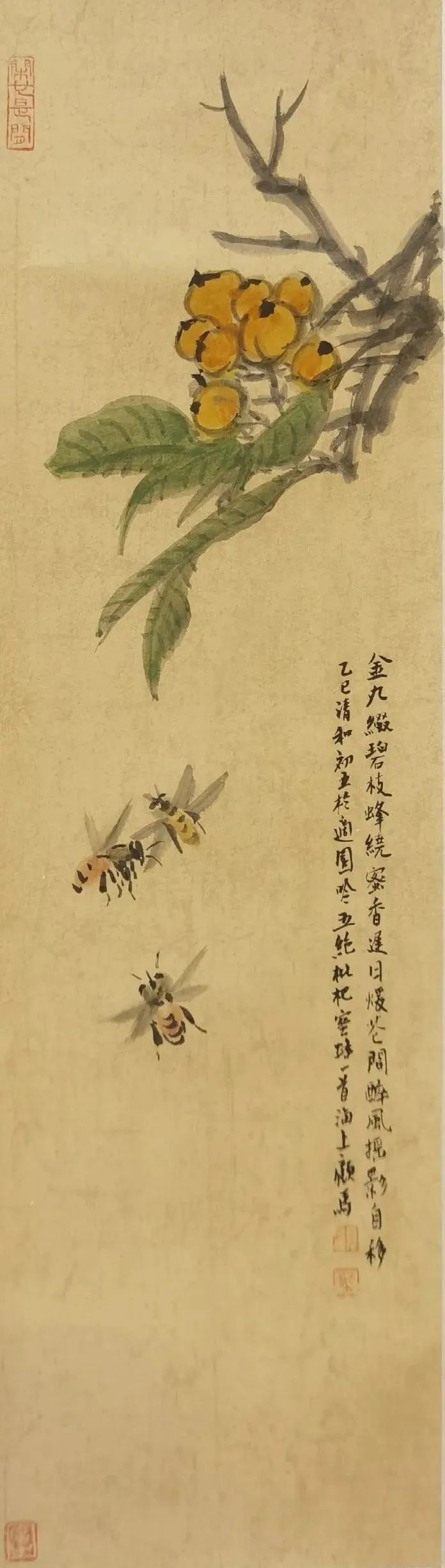

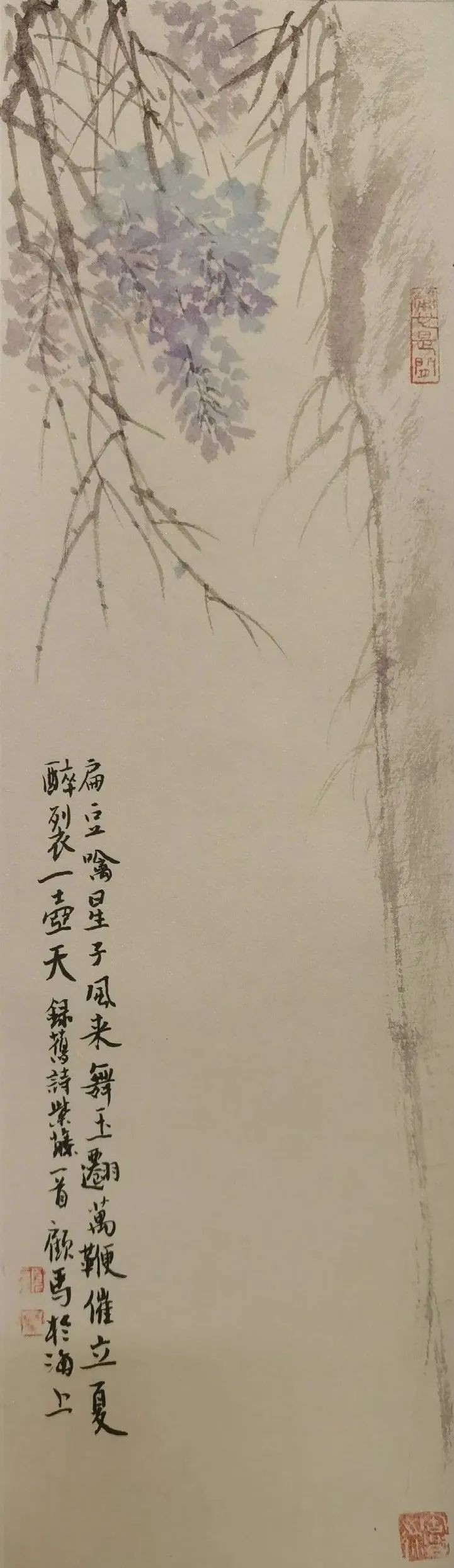

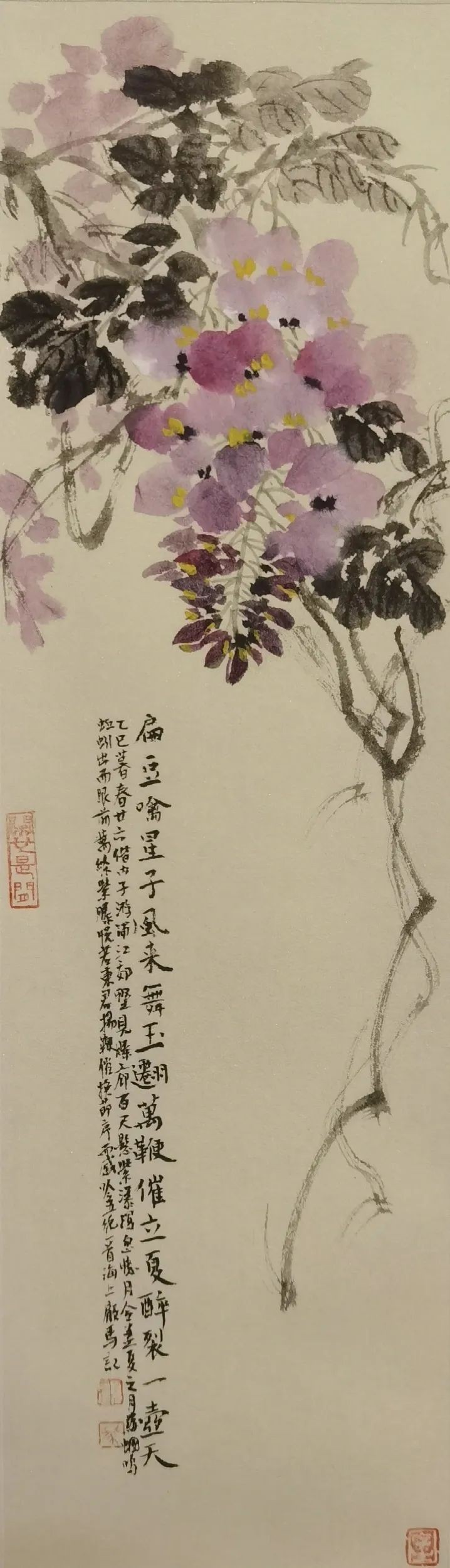

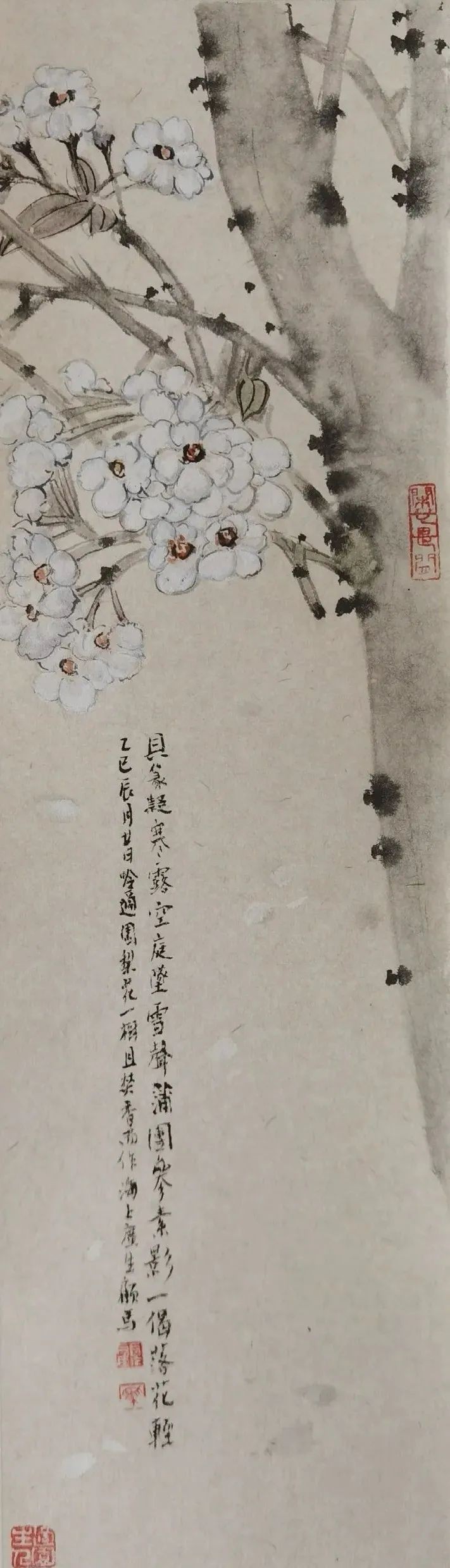

《辉光日新》— 中国美术的美学精神 · 顾宝兴 2025

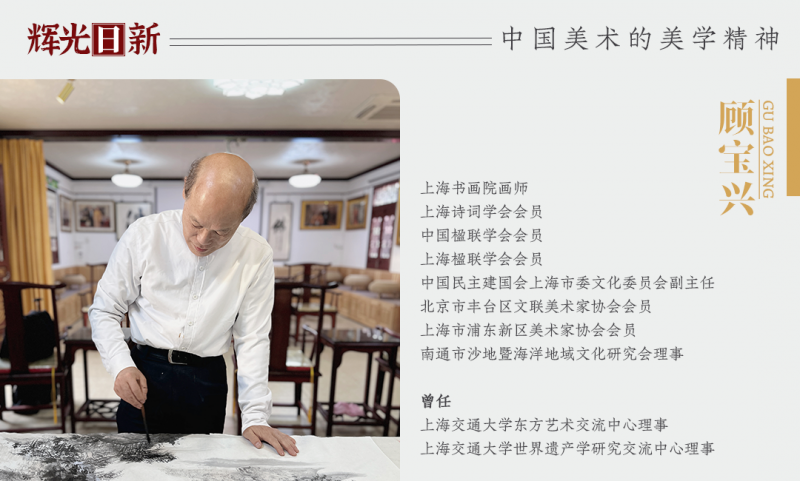

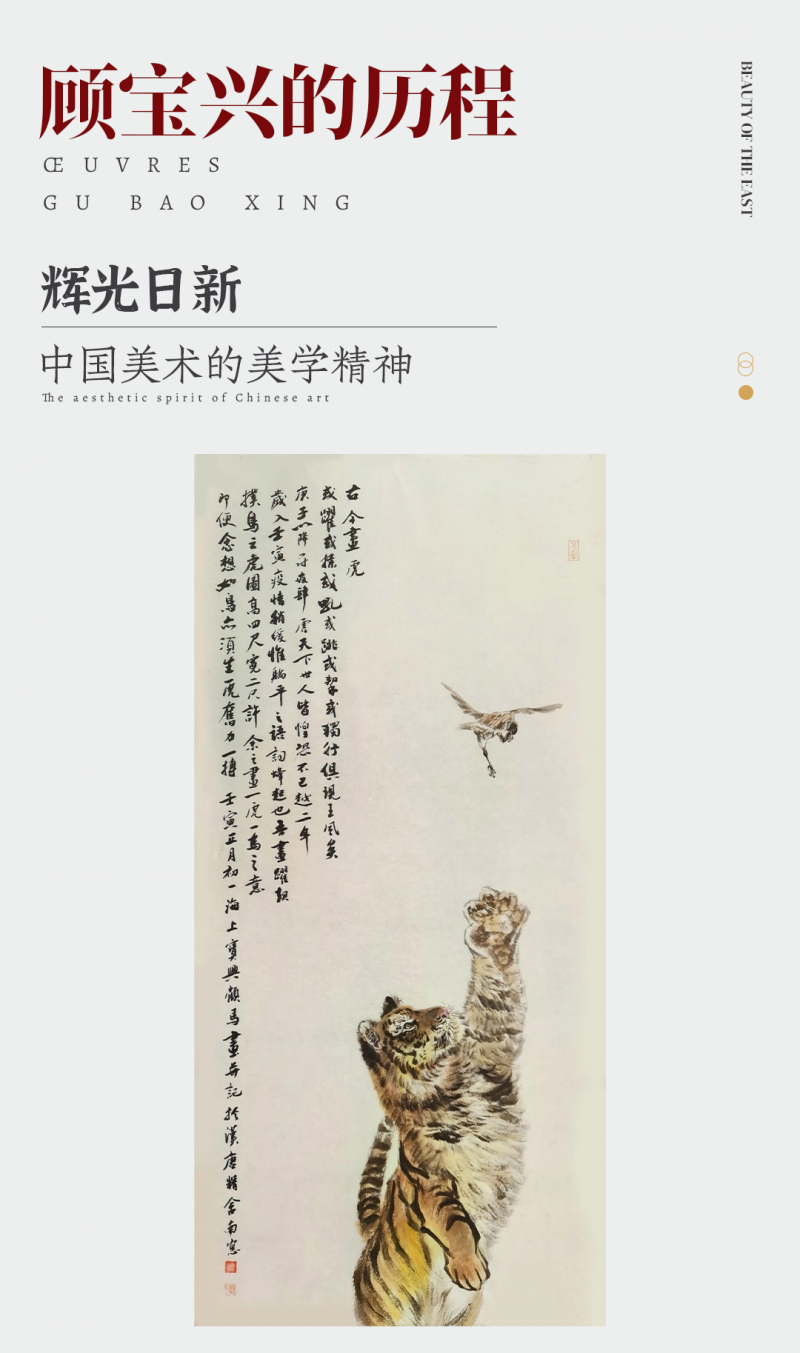

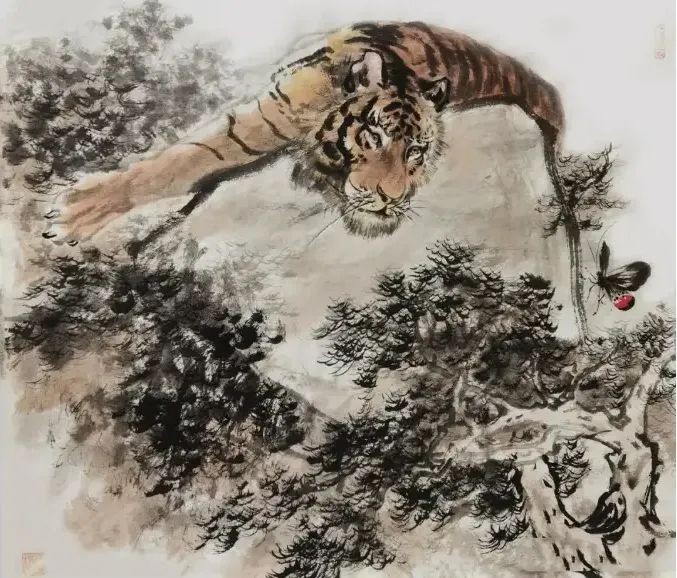

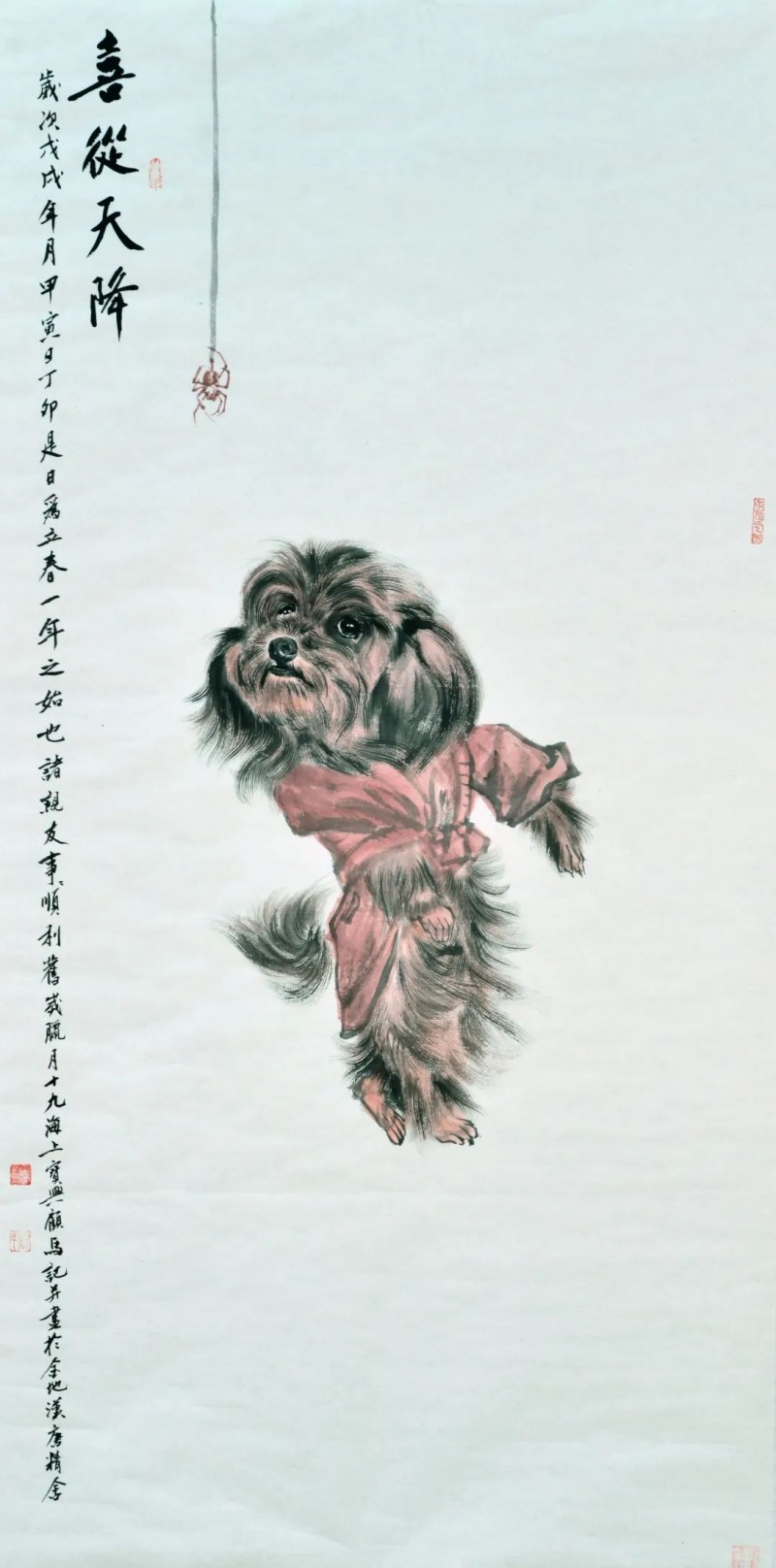

顾宝兴字:广生,别号:顾马。江苏启东籍人。生于上海。斋号:汉唐精舍,别署适园闲人。擅长绘山水、走兽、人物。偶尔吟诗填词、散文。兼策展人,偶尔作曲写歌。毕业于西安交通大学。上海书画院画师,上海诗词学会会员,中国楹联学会会员,上海楹联学会会员,中国民主建国会上海市委文化委员会副主任,北京市丰台区文联美术家协会会员,上海市浦东新区美术家协会会员,南通市沙地暨海洋地域文化研究会理事。曾任上海交通大学东方艺术交流中心理事,上海交通大学世界遗产学研究交流中心理事。出版著作及其他2020年,《岂任冠疫,与子同战》由上海历史博物馆收藏。2020年. 《白居易自省清吟图》陕西省渭南博物馆收藏。2020年. 《八骏图》等十幅作品上海交通大学密西根学院收藏。2014年,巨幅作品《远山图》由国家一级博物馆武汉辛亥革命纪念馆作为国家级重大题材收藏并长期陈列展示,立馆以来该馆收藏现代中国画家第一件作品。2010年诗歌《黄河长江在汉字里》获全国一等奖,奖金全部捐给上海慈善基金会。此诗于各省市电视台、电台。及各大院校播出、演出至今。著作出版:《画马百态》、《马的画法》、《动物画谱》、《顾宝兴画集》合著《写意鱼画法》、《海上画派动物画技法》、《骏马百图》、《海派书画家名典》代表作品绘画:《百骏图》《八骏图》《远山图》《岂任冠疫,与子同战》《白居易自省清吟图》诗歌:《黄河长江在汉字里》

艺术永远在路上

关于生命,关于艺术,这样的话题,可能就是一种人生的永远话题。无论是引车卖浆者之流,还是诗书饱读者诸辈,对于这样的话题大抵是代代说不尽的,尤其是对于各自生命的种种体验。而艺术之类的话题,多是饭后茶余之论。本来书画之为,中国古人以为属文余闲事,而今随着现代社会的发展,艺术之娱庶几成就一种专门的事业,不仅可以娱己娱人,也是可以活人的一条大路。想来,现在的专门艺术家既要为社会的文化发展做贡献,也要为自己创作的作品能有人所爱,大抵便要有自己独特的审美观念去进行各自的表达与叙事,显然这已是一个事实罢了。海上顾马先生,精擅书画,能工诗词,尤以所绘神骏、山水而著其名。可以说,其人也是属于一个专门的艺术家了。

春日之好,清茶相对。顾马先生与资深艺术评论家令野,闲来有了下面的这些对话,大抵也可以知道些作为艺术家的顾马事略。

日常生活中,艺术是无用的,但是对生命确实有用

令野:我们知道在日常的生活里,艺术如果可以比喻成某个“东西”的话,它通常是不见得有什么实用,或者说是“无所可用”的。但事实上,我们也知道,艺术的审美性会影响到一个人的心灵,甚至他的行为,也就是说对人的生命有用。那么,我在想作为一个艺术家,在日常生活中你是不是会以艺术家自居,或者说会用艺术的眼光去看待整个世界吗?

顾马:我个人认为,艺术本质上对实在的生活是无用的。就如“爱”是无用的东西,但“爱”有无用之用的精神属性。人和动物最大的差异,人有内心世界活动的变化,而且这个变化是和他的人生经历,受过的教育、看过的书,学过的东西有关,会产生一个所谓的世界观。然后,他看待这个世界的变化会有一个自己的心灵波动的曲线,悲情还是喜悦,抑或都能接受,这就是一种内心体验的部分。

艺术和宗教有关联,和人的心理需求有关,当人的情感出现波动的时候,就会需要一种生命体验的内心平衡,在上古时代有巫师来帮你调节心理,后来宗教的产生,就对人的心灵有了所谓的归宿和平衡。而今,社会多样化了,艺术在日常生活中对人的心灵也部分可以起到宗教状态的作用。艺术对直接的生活是没有任何用处,但是对人的心灵是有用的,这是人和动物最大的区别。

我从来没有把自己当成是一个艺术家,首先把自己当成一个正常的人,毕竟是生活在现实中,对家庭的担当,对社会的担当,这是我首先要去做的。

我三岁时,自己的亲生母亲没了。然后外公、外婆也没了。过了几年后,我发现周边的邻居,再也不提起,那时就感觉到生命的脆弱和无用。心想以后若能留下一些自己的东西,大概才会有人会记得吧。当然,那是一个比较模糊的感知。音乐、绘画虽然对实在的生活是无用的东西,

但是,对人的心理是有意义的,能够让自己的心灵得到愉悦,得到自己想表述的一种感受。后来就不自觉地往走上了艺术的这条道,前景越走越近,也越来越清晰。随着自己的内心与艺术的感受不断碰触,也越来越融合,内心也就有了去做一个艺术驱动力。

令野:其实很简单,艺术对生活无用,但是对于生命是有用的。

郊野的僻静,往往让我的创作进入一个忘我的过程

令野:我们刚才聊的,相对来说都是些比较抽象的概念。现在来说说一些具体的事吧。你近期怎么会从市中心的居住地,搬到了交通不便的僻静郊野呢?你现在的居住地,与市中心相比,四季变化应该比较清晰。据说你家面对那条河上,时常有白鹳飞过,有野凫嬉戏,这种可以看到的野景跟你做艺术创作的心情,这里面是不是有些融合?

顾马:原居住在繁华的市区,交通便利,但也有不少的烦恼。经常会有不同的朋友登门,或经常受邀出门聚会,久而久之,就无法让自己的内心回归到一种完全平静内观的状态。你要想创作的时候,往往只是为了应付而完成作品,不会静下心来去多内观。因为,人毕竟是会受到环境干扰的。你假如长期或者整个一段时间,都在听一首悲情的大提琴音乐,你的心灵就会在时间和空间上投入到这个悲情的状态。创作也是的,你需要自己能够完全进入这个状态。假如整天不断的有人来干扰你,不断的有人来回走动,这时候你真正静下心来的时间是很少。

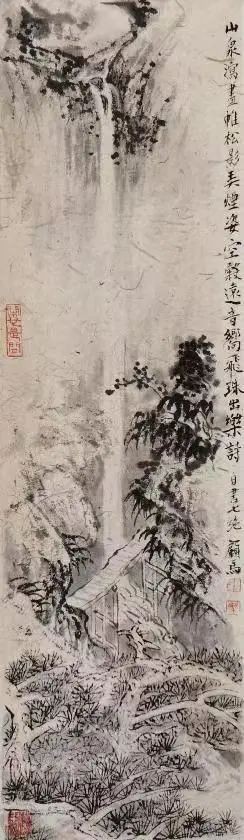

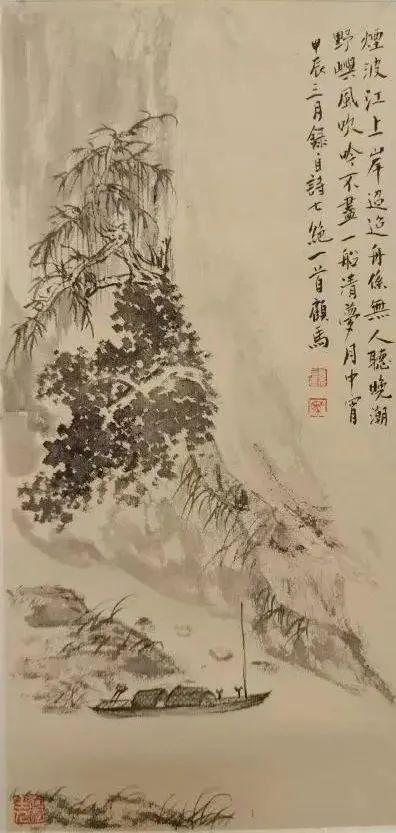

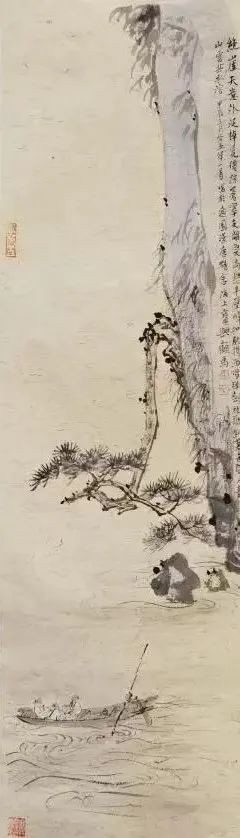

创作一件作品,可能你会经过几天、几个星期甚至几年,整个的在你的心里,和你不断碰撞。走路也好,在家也好,你无形中会有意无意地不断在调整,哪天突然你的想法和所要表述的构图,就呈现在脑海,眼前出现一个场景,而这个场景你非要去完成,这时候你一定会花时间去做。但是,那时在市区里往往因为有人来了,或打电话找你了,被打断了。这时候,对创作艺术是有很大困惑的。所以,在这一点上,搬到了上海的郊外,就有这么个好处,因为交通没有原先那么便利,来人就会相对少了。地也空旷,门前有河流,院子里有梅花、竹子、兰花、菊花、海棠、荷花、崖柏等,也有石潭流水惊鸟器,还能看到小松鼠、黄鼠狼,篱门前的小河常有白鹭、野凫这些飞禽和小动物出没。人和田野亲近了,俗事干扰少了,自然就会进入一种愉悦或者放松的状态,艺术构思的场景在脑海里出现的频率就会高,时间也会长久,对我的创作来说,就会更容易把握。

令野:嗯,这么看来对你的创作是有帮助的。从某种角度讲,这也有点像一种古人的隐士状态。从这个层面来看,你搬到郊外以后的生活,相对就是属于半封闭的。在这样的环境里,对你的艺术创作显然是大有益处。

顾马:是的。以前在外我有工作室,每天像上班一样赶到工作室创作,到了晚上要下班一样的回来,会出现一个什么状况呢?当你有感觉的时候,可能就是下班时间,却无法保持你心里所想到、眼前已出现的场景,想完整地去表现会受到干扰,就是那连续性会有干扰。那么现在像我这个情况,工作室暨住处,最大的好处就是和古人对话的频率要比我原先在外的工作室的对话的高。我想画了,就到画室里去画一会儿。创作思绪断片了,我就去花园里戏鱼饲食,遛狗,观花,在榻椅上一躺仰头看白云、流星等,也就是放松发呆。累了,我就上卧室躺会儿,完全和生活融为一体。也就是和古人的绘事状态有那么几分相似。

令野:就是说,你现在已进入了一个自然的状态。

顾马:闲云野鹤,也是每个人心灵上终极追求的。而我在如此氛围中创作的灵感,往往就会突然出现。

令野:呵呵,是灵感,比如说花开花落,冬雪,秋叶之类。

顾马:是的。比如说到了春天,你会看到繁花开尽,然后散落满园的那些花瓣,内心会产生对生命的悲悯。盛放到凋零,大自然的任何一个东西,都有潮起潮落的过程,有繁华与衰落的过程,有回归自然的过程。这时候你会显得安静,对于你所要画的东西,往往世俗的或者是功利的想法就会减少。那么,你的创作反而能够进入一种忘我的状态。

焚香读书,还有诗意和传统

顾马:对于中国书画,我一直认为是一种浸润着对天地万物的悲悯,人在天地中是最渺小的,只不过是大自然的过客,而不是主人。所以,敬畏天地是对所有生命体的一种悲悯,我们看古人的画,很少有表述杀气腾腾的内容。

令野:所以,你画的骏马都有一种比较自然的状态,或者说一种温暖。在你所有的作品里面,能看到战马昂扬的不多。

顾马:确实如此。马在草原上奔驰的情况,其实并不多,除非有大的迁徙。一般情况下,偶尔玩耍,常态站立者吃草的比较多。古代,马和战争和日常生活有紧密的联系,人对马的感情就是代替战车的感觉,会赋予它一种英雄的情结,从它的本性并不是要作为英雄,它是一个很平常自然的生命体。我一直认为马除了能具备英雄情结以外,同样也有一种善良、悲悯、忠诚的一种形象。我认为这个时代不需要英雄,而是需要每一个人该做什么就做什么的踏实的生活。希望这个社会和谐、祥和,所以画出来的形象也是希望表述如此的内涵。

令野:你有时候喜欢点一炷香,安静的看看书。这是跟你的艺术经历有关,对艺术的理解有关吧?

顾马:可能是看了一些这方面的书吧,特别是传统的。为了让自己的心灵更加趋于平静,目的就是为了内心和古人沟通,所以会焚香。种些花花草草,会玩些乐器,这都是为了能够让自己和那些看上去无用的东西,却是生命和心灵有用的东西,更交汇在一起的时候。

令野:我知道你也写了不少诗词,那么你对于古诗词的理解是一种什么样的状态呢?

顾马:大多中国人,对唐诗、宋词、元曲都有了解和亲近。在这个背景下,因为少时长知识的时候,种下了种子,到后来从事的工作和艺术有关,所以这个东西,一定会在某个时期发芽。这时候,就发现中国绘画中的诗歌里面有个特点,就是有时间和空间的跨越,包括用词,包括意境,让你内心始终来回往复的那种。像吃檀香橄榄一样,你会不断的去回味,每一次回味的味道,原来都是渗透到你的内心,你感觉这个味就是让你能够体现出你想要表达的事情,就是和自己的画会产生一个完全的沟通和共鸣,不会变成一个纯粹的画匠。

令野:中国画的题诗、题跋在明清时候特别发达。那么从这一点来说,你对中国画史上哪些大家,你是特别喜欢的?

顾马:喜欢的古人是比较多的,山水画有巨然、范宽、李成、郭熙等,他们的作品到现在,我还时不时地经常阅读。明朝沈周的画,我也比较喜欢,他的画面比较丰富。后来看倪云林的平远山水,让我的心里突然回到了一种沉思和内心的自然,感觉这些山水并不是纯粹大自然的,和我的内心还是有交合。画马受到唐宋作品的影响较多,比如说韩干、李公麟、赵孟頫。也受到过郎世宁作品的影响,他的画法接近物体原物的写实,但郎世宁不是以线条为主。中国画同样能够表现出物的原形,用线条就能够表现出这个精气神,那么线条就显得比这个所谓的明暗更来得重要。

画画的事,永远是在路上的感觉

令野:在西方因为有照相术出来,有很多人说画画没用了,被替代了。而中国画靠笔墨传世,在今天你觉得有还有什么意义吗?你对中国画目前的状态是怎么看的。

顾马:首先画画是纯粹个人化的事。你画的东西其实是极具个人化的。假如画的时候,你就考虑到这个作品的社会性的话,你是很难表述你内心的东西。其次看上去有现代工具,现代科技可以替代人工画画,但是每一幅画,作为画家他是有相当的随意性,尤其是中国画技法,应用的那个场景,他是笔笔生发的。就是说他对后面一笔,他也不知道怎么处理,他是一定是处理现在的题目,但是可能会出现画面上的险境,可能画不下去了。

令野:这里面涉及到一个问题,那就是哲学上说的一个“在场经验”的问题,也就是说笔墨就是一种在场的经验实践。

顾马:这一点上,机器是无法真正替代人工画的原因,就是你可以收集这个画家一辈子的笔墨,他过逝了以后,你可以做成。但只要是活着,他的作品会随着环境、年龄,所接受的知识而不断的会有变化,根本是无法复制他的。

令野:也就是说中国画的笔墨是活的。

顾马:画家画的东西永远是领先那个所谓的机器。科技来替代的东西,因为科技是已有的经验,已有的笔墨进行汇总。但是,很多画家到了60岁他可能变了,又变法了,也有可能他的身体状况出了状况。黄宾虹前半生和后半生的作品就有明显的区别,这都和他的眼睛好坏有关。

令野:你对自己的书画有没有一个界定,或者说自我评价?如果有,你觉得应该是一个什么样的状态?

顾马:至今我不认为自己有一张满意的画,这是我目前的状况。感觉画好以后,总有很多地方不能我完全展现我内心所想,总会缺少一部分,每次都会出现这个状况。所以,你要我说有个自我定论,我无法去定,因为它还在延续中。但是有一个朦胧的追求,大概方向是有,希望自己达到某一种高度,但是这个高度也只能说是模糊的理想,不是梦想,但是也不是纯粹的理想。

令野:也就是说你的艺术永远在路上。