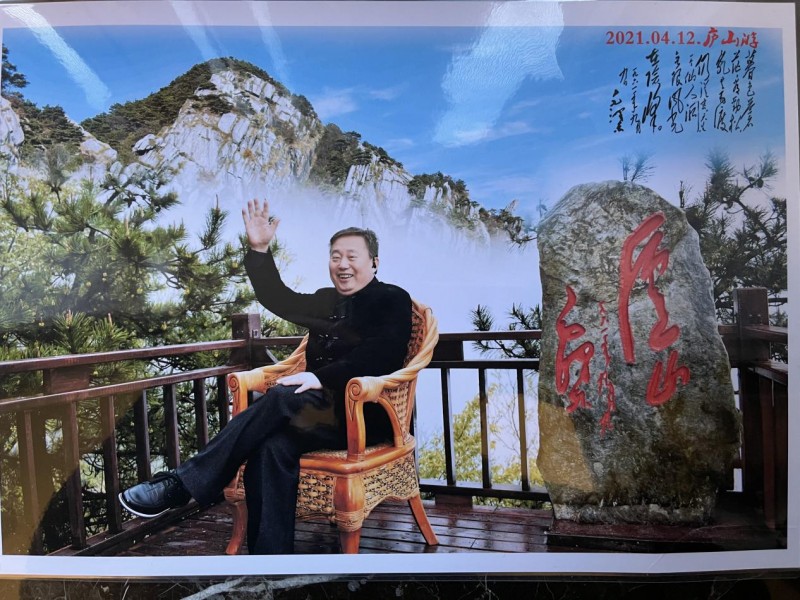

中国“艺术与和平”论坛系列活动主要发起人之一、中国艺术品交易平台创始人杨连成

山高人为峰 ,艺远心作舟

——记中国“艺术与和平”论坛系列活动主要发起人之一、中国艺术品交易平台创始人杨连成

杨连成,作为中国“艺术与和平”论坛系列活动的主要发起人、中国艺术品交易平台的创始人,同时也是北京朝顺平通文化发展中心的董事长,身兼数职,如清华大学马克思主义学院发展顾问、国杰老教授科学技术咨询开发研究院科学与创意研究部副主任等。他凭借着博学多才与创新精神,已在艺术领域深耕近三十载。从首钢厂区的技术骨干,到商海弄潮的企业管理者;从民办教育的探索者,再到艺术市场的规范者,杨连成的每一次转型,都精准地紧扣着时代的脉搏。他所创立的中国艺术品交易平台,宛如一座桥梁,紧密连接着艺术家的创作初心与收藏家的文化情怀;而他发起的“艺术与和平”论坛,则恰似一支激昂的号角,在全球范围内吹响了以美为媒、共话和平的时代强音。在新时代物质文明与精神文明交织奏响的交响曲中,杨连成以其非凡的洞察力与行动力,精心勾勒出属于中国文化传播者的壮丽画卷,不仅关乎个人事业的发展,更上升到国家文化战略以及全球和平发展的高度。

以艺术为舟 载和平之志

二十世纪八、九十年代的中国,正处于从计划经济向市场经济的关键转型期。首钢的高炉中迸射出工业文明的耀眼火花,同时也悄然孕育着一位年轻人对多元世界的探索之心。杨连成在首钢的八年时光里,从一名普通的瓦工、电工逐步成长为综合班副班长。在机械与技术的磨砺过程中,艺术的种子已悄然种下。厂区俱乐部丰富多彩的文艺活动,以及与美术教师的偶然相遇,让他在钢铁的冷峻质感中敏锐地发现了美的温度。正如他所说:“每一种工种,都是与世界对话的独特方式,而艺术,是其中最具感染力的语言。”这种对艺术的深刻感知,为他日后在文化领域的深耕细作埋下了重要伏笔。

90年代初,带着在首钢积累的宝贵实践智慧,杨连成毅然踏上了创业之路。舒美达装饰装潢公司的成立,标志着他将对“舒适、美观、发达”的追求成功融入到商业实践中。而“的士家苑”的创设,则充分彰显了他对城市建设者的人文关怀——当出租车司机在“国事家事的哥事,事事关心”的对联下驻足时,文化的种子已在市井烟火中深深扎根。这一时期的积极探索,让他深刻认识到:商业绝非仅仅是创造财富的手段,更是文化的重要载体;艺术不应被束之高阁,而应深深扎根于生活的土壤之中。他在商业运营中巧妙地融入文化元素,使平凡的空间充满浓郁的艺术气息,为后续在文化产业的蓬勃发展积累了极为宝贵的经验。

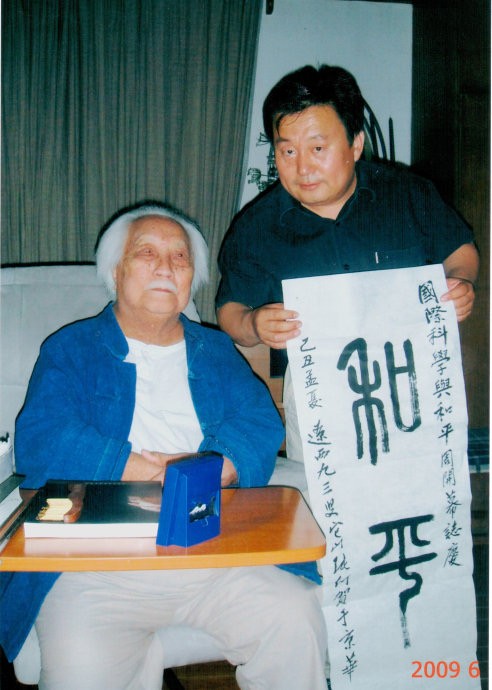

2000年,雾灵山的缥缈云雾为杨连成推开了艺术殿堂的大门;与中央工艺美术学院老教授何宝森的相识,成为了他人生中至关重要的转折点。当时,何宝森老师在第一次听到杨连成要搭建“艺术与和平”的平台后,感慨地说:“‘艺术与和平’这个主题,是我们艺术家用一生都画不完的主题!”后来,张仃老师在得知杨连成要做“艺术与和平”相关事业时,也激动地表示:“‘艺术与和平’是一项具有普世意义的伟大活动,我一定全力支持!”当何宝森在“仙人塔”前低吟“荣辱悲欢皆为零”,当张仃先生以93岁高龄题写“和平”二字时,老艺术家们对艺术的执着坚守与对和平的热切向往,如同一盏明灯,照亮了杨连成的文化征程。筹建“成双艺术山庄”、申办徐悲鸿美术职业学院,一系列行动的背后,是杨连成对“艺术何为”的深刻思考:在全球化浪潮汹涌澎湃与文化多元化日益凸显的大背景下,中国艺术不仅需要传承深厚的文化底蕴,更需要在世界舞台上勇敢发声;和平理念不仅需要大力倡导,更需要以艺术为媒介,融入人类共同的精神家园。与大师们的相遇,让他的视野变得更加开阔,也进一步明确了自己在文化领域所肩负的使命与前行的方向。

在文化自信已上升为国家战略的当下,杨连成的早期实践早已超越了个体奋斗的狭隘范畴。他在商业与艺术之间精心搭建起的桥梁,正是新时代“以文促商、以商兴文”的生动写照;他与老艺术家们的携手合作,是对传统文化根脉的坚定守护这一理念的前瞻性践行。当西方现代艺术思潮与本土文化激烈碰撞,当商业利益与文化责任面临艰难抉择,杨连成以企业家的敏锐洞察力与文人的深厚情怀,为行业树立了“守正创新”的标杆——艺术不应沦为市场的附庸,而应成为时代精神的引领者;和平不应只是空洞的口号,而应化作具体的艺术表达,融入世界文明的广泛对话之中。这不仅关乎文化的传承与发展,更与国家在国际舞台上的文化形象息息相关,对促进国家间的和平交流与合作具有深远意义。

以文化为根 铸创新之魂

二十一世纪的中国,艺术品市场正经历着繁荣与乱象并存的阵痛期。赝品横行、交易秩序混乱、文化价值被资本肆意裹挟……在这样复杂的时代背景下,2008年,杨连成以企业家的敏锐与艺术家的情怀,毅然创办了“中国艺术品交易平台”。这一平台绝非普通的交易场所,而是一座集艺术品鉴真、学术交流、文化传播于一体的综合性生态枢纽。他首创“艺术家档案库”,并联合北京工业大学成功研发出“书画类艺术品标注与识别系统”,运用科技手段为每一幅作品镌刻独一无二的数字指纹。正如他所说:“艺术的真谛不容亵渎,市场的规则必须透明。”这一创新举措,不仅维护了艺术的尊严,保障了艺术家和收藏家的权益,更对规范艺术品市场秩序、推动文化产业健康发展起到了关键作用,从根本上为国家文化市场的稳定繁荣提供了有力支撑。

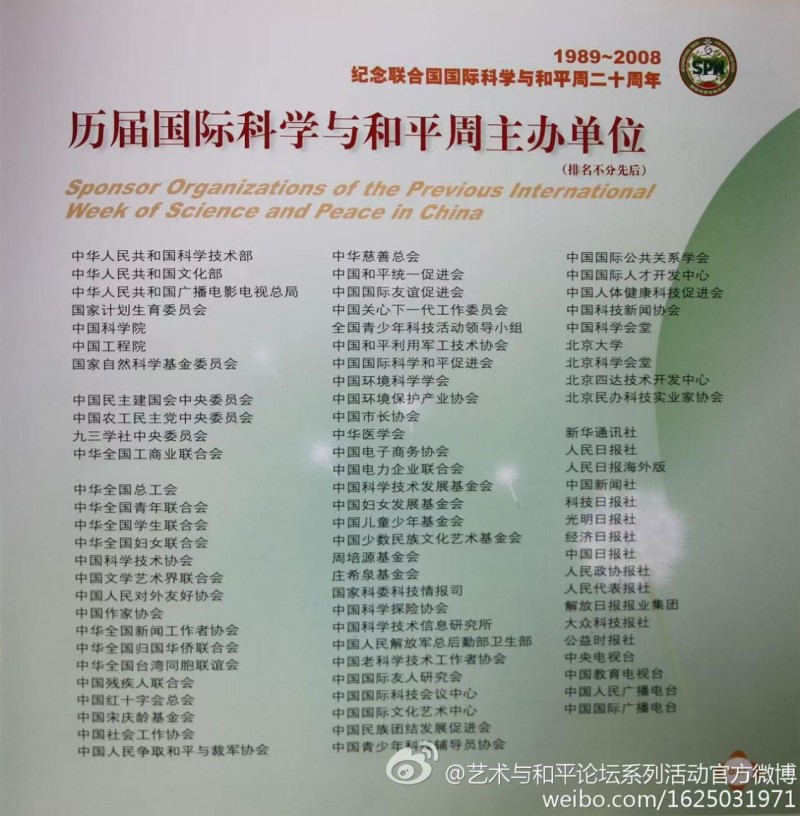

如果说交易平台是艺术的“造血系统”,那么“艺术与和平”论坛便是文化的“免疫系统”。2009年,他携手恩师——光墨画法创始人何宝森,于北京七棵树美术馆发起了首届“艺术与和平”书画展。展览以“和平颂”为主题,汇聚了百余幅名家力作,93岁高龄的艺术泰斗张仃挥毫题写“和平”二字,其墨迹苍劲有力,如磐石般坚定,寄托着老一辈艺术家对和谐世界的殷切期盼。此后五年间,杨连成斥资近二百万元,连续承办了五届书画展,展览足迹遍布中国政协文史馆、北京饭店国际会展中心等地。五百余幅作品以丹青为媒介,将和平理念从艺术殿堂带入寻常百姓家,化作润物无声的文化春雨,滋润着人们的心灵。“艺术是人类文明的光环,而和平是光环上最璀璨的明珠。”杨连成常以此句自勉。他带领团队精心编纂《和平颂》系列画册,将展览精华凝练成册,赠予70余国元首及联合国机构。一册册画卷跨越山海,让敦煌飞天的飘逸、黄山松涛的雄浑、江南水墨的温婉,成为世界读懂中国的无声诗篇,极大地提升了中国文化在国际上的影响力,为国家文化软实力的提升贡献了重要力量。

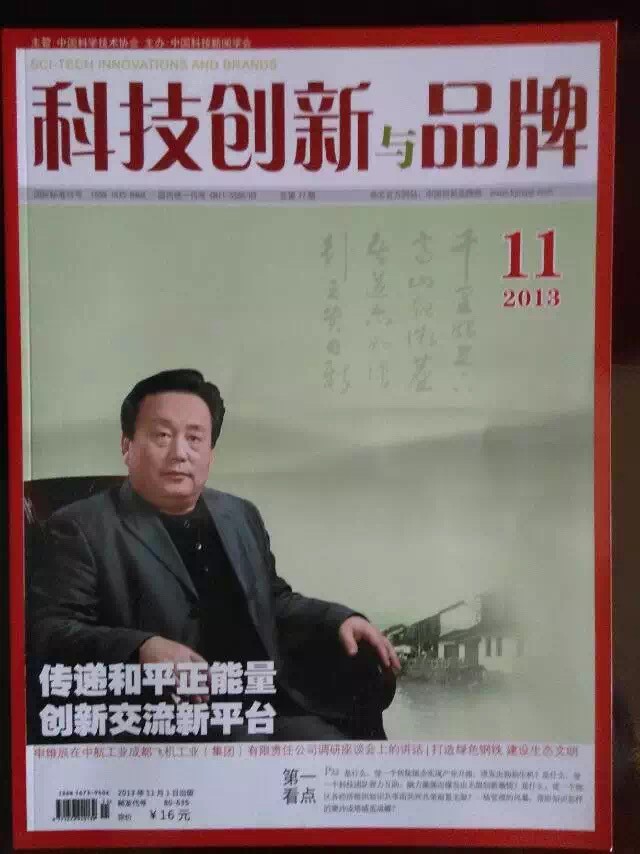

若说“艺术与和平”论坛是杨连成献给时代的鸿篇序曲,那么科学与艺术的交融,则是他谱写的华彩乐章。在中国老教授协会成立十周年之际,他自费向五百余位学者赠送著作,并牵头成立了“科学与艺术创意研究部”。这一机构秉持“用艺术为科学插上灵感之翼,以科技为艺术筑牢创新之帆”的核心理念,成功打破了学科壁垒。正如清华大学的一位院士评价:“他将达・芬奇‘艺术与科学殊途同归’的哲思,注入了当代中国的创新血脉。”此外,在担任清华大学马克思主义学院发展顾问期间,他提出了“人文学院”构想,倡导以更广阔的视野传承智慧。“老子、孔子跨越千年仍为吾师,因其思想超越时代。”他撰写长诗《壶口抒怀》,以“黄河华夏源,奔流天地间”开篇,借壶口瀑布的磅礴气势,抒写对中华文明传承的敬畏:“和平与发展,解题唯和谐。愿倾毕生力,高唱美爱歌。”诗句铿锵有力,恰似他毕生信念的生动注脚。这种将科学、艺术与文化紧密结合的创新模式,不仅推动了文化产业的创新发展,更对国家创新体系的构建和文化教育事业的进步具有积极的示范作用,有助于培养具有创新精神和跨学科思维的人才,满足国家在新时代发展中的多元需求。

在艺术市场泥沙俱下的时期,杨连成以技术创新守护艺术本真,为行业建立起了标准化的鉴真体系,从源头上保障了艺术市场的健康发展;在全球化遭遇逆流的当下,他以论坛为平台,让和平理念超越政治分歧,成为人类共同的精神纽带,促进了不同国家和民族之间的文化交流与理解。他的贡献,不仅在于创办企业、组织活动,更在于构建了“艺术+科技+公益”的生态模式,为文化产业的可持续发展提供了成功范本。正如一位收藏家所言:“杨先生做的事,是给艺术装上翅膀,让和平扎根人心。”这种超越商业价值的追求,让他在行业发展史上留下了浓墨重彩的一笔,对推动国家文化事业的繁荣发展、提升国家文化形象和国际影响力具有不可忽视的重要意义。

第三届艺术与和平书画展陈军秘书长讲话,左边是文化部副部长潘震宙

张仃老师赠字

以责任为炬 照行业之路

“艺术若沦为资本的傀儡,便是文明的倒退。”杨连成始终坚定地恪守这一信念。尽管家族企业“的士家苑”拥有23亩土地与稳定的现金流,但他却毅然将数千万元投入到毫无盈利预期的文化事业中。有人质疑他“不计成本”,他却淡然回应:“若只算经济账,莫高窟的壁画早该被拍卖一空。”这种超脱功利的情怀,源于他对艺术本质的深刻认知——真正的艺术,应是照亮人心的火种。他的坚守赢得了多方认可:国务院参事室华鼎基金会聘其为“艺术与和平专项基金”执行主任;清华大学授予他“马克思主义学院发展顾问”职称;科技创新领域亦推崇他为“科学与创意研究部副主任”。然而,他最为珍视的仍是何宝森所赐的“平山”之号。“平山二字,既是故土的烙印,亦是我的人生信条——平实如山,矢志不渝。”杨连成坚定地说道。

虽然诸多荣誉加身,但于杨连成而言,这些并非光环,而是沉甸甸的使命。他深知,在文化传播的漫漫征程中,个人的力量终究有限,唯有凝聚更多智慧,才能形成强大的合力。因此,他积极推动成立了“科学与艺术创意研究部”,搭建起老教授与青年创业者对话的优质平台;发起了“百集百位书画名家”专题片工程,用影像记录艺术传承的珍贵密码。这些举措,彰显了他作为文化组织者的宏大格局:真正的行业领袖,不仅要自己勇攀高峰,更要成为他人前行的坚实阶梯。他以开放包容的心态,整合各方资源,全力推动文化事业的繁荣发展,为行业的可持续发展注入了源源不断的动力,对培养文化领域的新生力量、传承和弘扬优秀传统文化具有重要的引领作用。

值得一提的是,杨连成的“艺术与和平”事业得到了众多领导及朋友的大力支持与帮助。自创办“艺术与和平”以来,已有好几位创始人和支持者先我们而去,其中包括老荣誉主席张仃大师,老艺术家董辰生大师,老书法家、社会活动家郝小石先生,原中央工艺美术学院、后来的清华大学美术学院老干办主任萧延主任,北京工业大学老干办主任周昕主任,外文局外文出版社副社长董占根社长等。在此,杨连成怀着无比崇敬与感激之情,深切缅怀他们。他表示,“艺术与和平”工作的后来者们应当永远铭记他们为世界和平,为“艺术与和平”事业所作出的卓越贡献。没有他们的支持与付出,“艺术与和平”事业难以取得如今的成就。

除此之外,杨连成更是提出建设《国际和谐文化园》的伟大创意。“我们都知道中华民族有着五千年悠久灿烂的文明史,是被当今世界所公认的四大古代文明中,唯一没有间断的文明体系。作为当今的我们,应当思考如何保护好、利用好和传承好这一历史和人民交给我们的时代课题。”为此,杨连成秉持“协和万邦”的中华文化精髓,计划建设一座以“人文天堂、和谐世界、心灵净土、精神家园”为主题的国际和谐文化园,以达到“教育当代、续写历史、打造精品、创造文物”的目的。该项目意向将融入东坝郊野公园,该地块总面积约两百余公顷,主要由一轴、五园及相关配套设施构成,通过具体功能的实现,展现人与自然、人与社会、人与人之间的和谐之美。其中,一轴即和平大厦、和谐大厦、人文大道、和谐之门、和平广场,这一主轴的建设与内涵的填充,将实现文化园的核心主题思想。

“这一主题项目如果能够得到中央政府的批准与支持,在项目启动仪式的同时,由中国政府发起举办首届‘国际人文论坛’,正式对外宣布项目全面启动。随着项目的推进与深化,可将这一人文盛会,打造成为继奥运会、世博会等我国引进的一系列国际活动项目之后,由中国自己创意发起的,既能代表中华文化的核心理念,又能够影响未来人类发展的世界级人文盛会。”杨连成满怀期待地介绍道。这一项目若能成功实施,将极大地丰富国家的文化内涵,提升国家的文化软实力,为世界和平与发展贡献独特的中国智慧和中国方案。

“站在巨人的肩膀上,才能看得更远。”杨连成所说的“巨人”,既是何宝森、张仃等艺术大师,更是中华五千年文明的深厚积淀。在他看来,年轻一代的文化从业者,既要具备广阔的国际视野,更要深植于文化的根脉;既要熟练掌握数字技术,更要坚守艺术初心。这种“中西合璧、古今贯通”的期许,正是他数十年实践的经验结晶,也是对行业未来的深情守望。他用自己的亲身经历,为年轻一代指明了前进的方向,鼓励他们在文化领域勇敢探索,为国家文化事业的发展注入新的活力。

在杨连成身上,我们看到了中国企业家罕见的“文化自觉”——他将个人事业发展与国家文化战略紧密同频共振,将商业成功巧妙转化为文化影响力,用实际行动完美诠释了“达则兼善天下”的传统美德。当艺术市场充斥着浮躁之气时,他以匠人般的耐心培育生态;当国际社会对中国文化存在认知偏差时,他以艺术家般的细腻搭建沟通的桥梁。这种超越功利的强烈责任感,让他的故事超越了个体叙事,成为一个时代文化奋进的生动缩影。

从首钢的隆隆机声中一路走来,在艺术的长河里勇敢踏浪而行,杨连成用半生时光深刻诠释了何谓“时代匠心”。他创平台、办论坛、研技术、育新人,以企业家之魄力、艺术家之情怀、学者之睿智,为中国艺术行业开辟了一条守正创新之路。当《和平颂》的墨香飘向世界,当鉴真系统为每一幅作品刻下数字指纹,当青年艺术家在“永乐雅集”崭露头角——杨连成的理想正化作点点繁星,照亮了艺术与和平的浩瀚苍穹。正如他所言:“美是文明的明珠,而我将用毕生时光打磨这颗明珠,直至其光耀千秋!”他的努力不仅为中国艺术行业的发展带来了新的生机与活力,更为国家文化事业的繁荣昌盛、为世界和平与文化交流作出了不可磨灭的贡献。