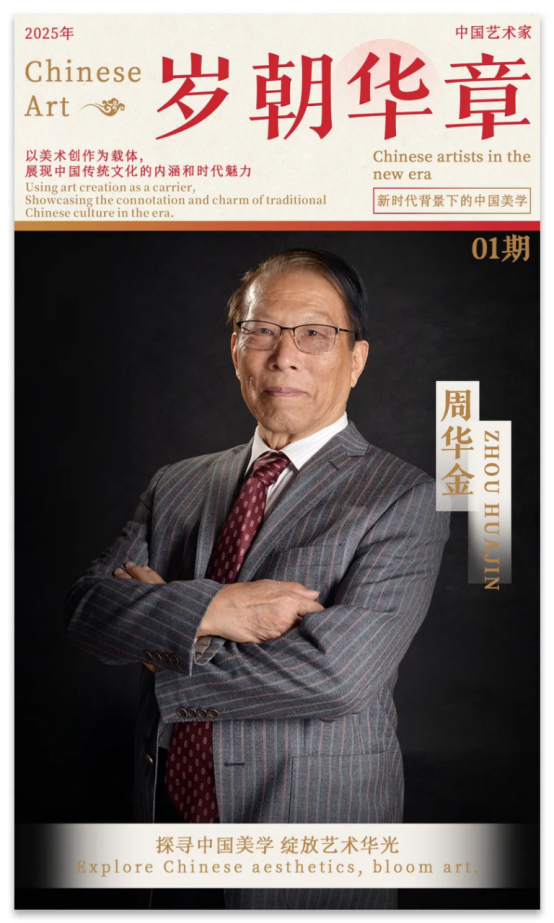

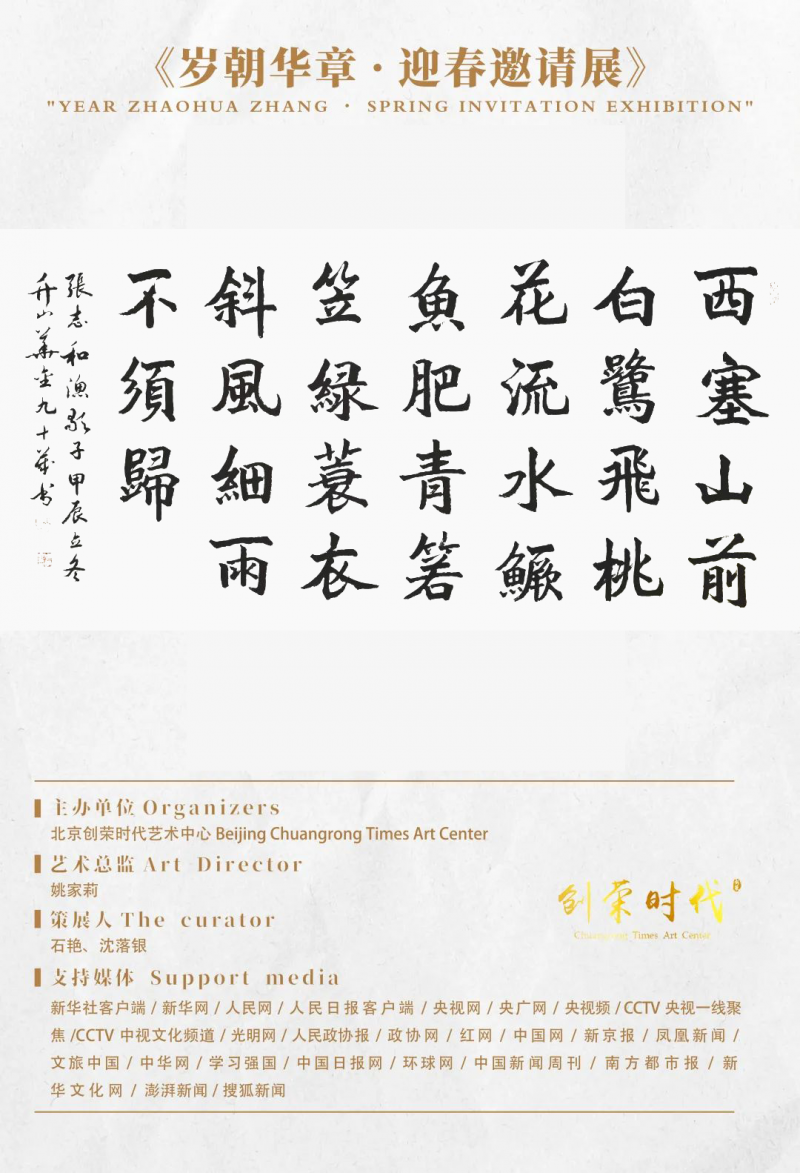

《岁朝华章》——周华金作品迎春邀请展 | 2025

前言

“艺术是时代的声音,文化是民族的根基。在历史的长河中,华章是那些震撼人心的瞬间,是文明演进的激昂鼓点。从古老华夏的甲骨文开篇,一字一句,记录着王朝的兴衰、先民的智慧,开启了绵延数千年的文化序章,那是人类思想启蒙的璀璨华章。

在时代的浪潮中,文化始终是中华民族不断前行的精神基石。如今,我们正处在一个科技飞速发展、社会深度变革的伟大时代,传统文化与现代思潮相互交融碰撞,催生出无限的艺术活力与创新可能。

值此新旧交替、万象更新之际,《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展应时而生。此次展览汇聚了众多杰出艺术家的心血之作,他们以独特的视角和精湛的技艺,描绘时代风貌,传承文化脉络,奏响新年的艺术序曲。每一件作品都承载着艺术家对生活的热爱、对艺术的执着,也寄托着对新岁的美好期许。让我们一同走进这场艺术盛宴,在岁朝的华章里,感受艺术的温度与力量,领略时代赋予艺术的全新内涵。

《岁朝华章》全国优秀艺术家作品迎春邀请展不仅是一场艺术的聚会,更是一次文化的传承与创新之旅。它为艺术家们搭建了展示才华的平台,也为公众打开了一扇感受艺术魅力、领略时代精神的窗口。这个春天让我们相约,在艺术的海洋中,共赏岁朝华章,迎接新一年的美好!

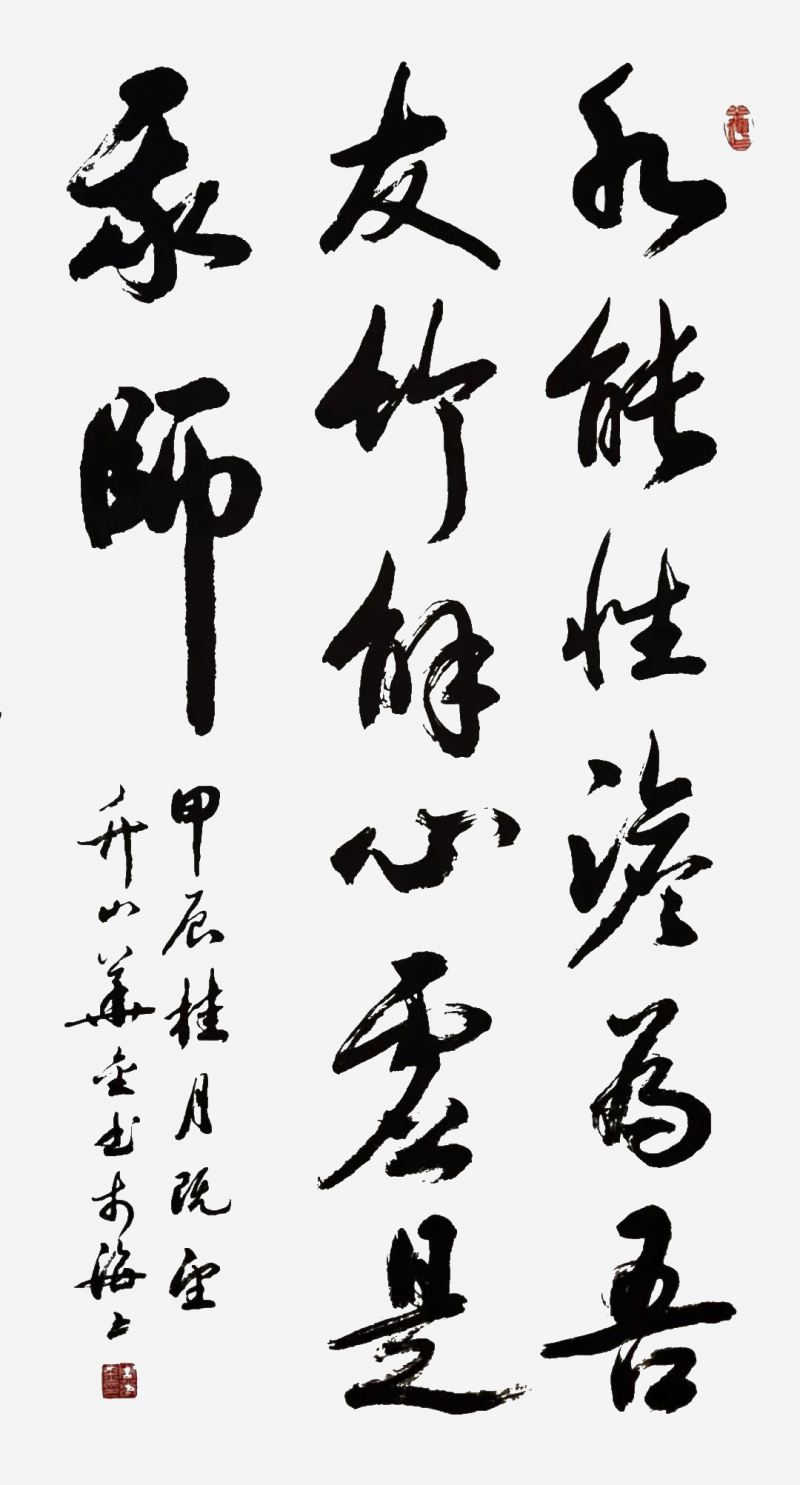

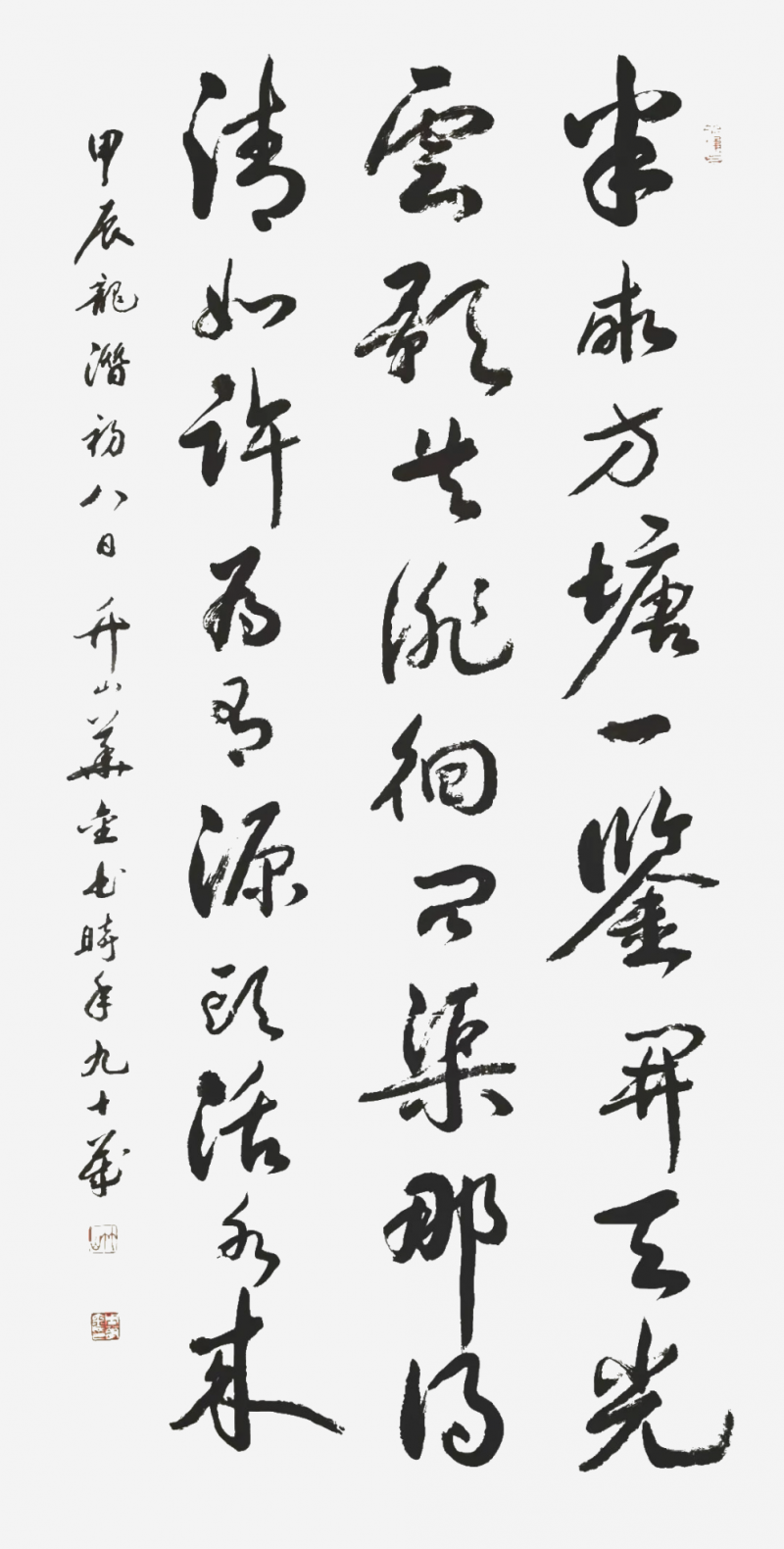

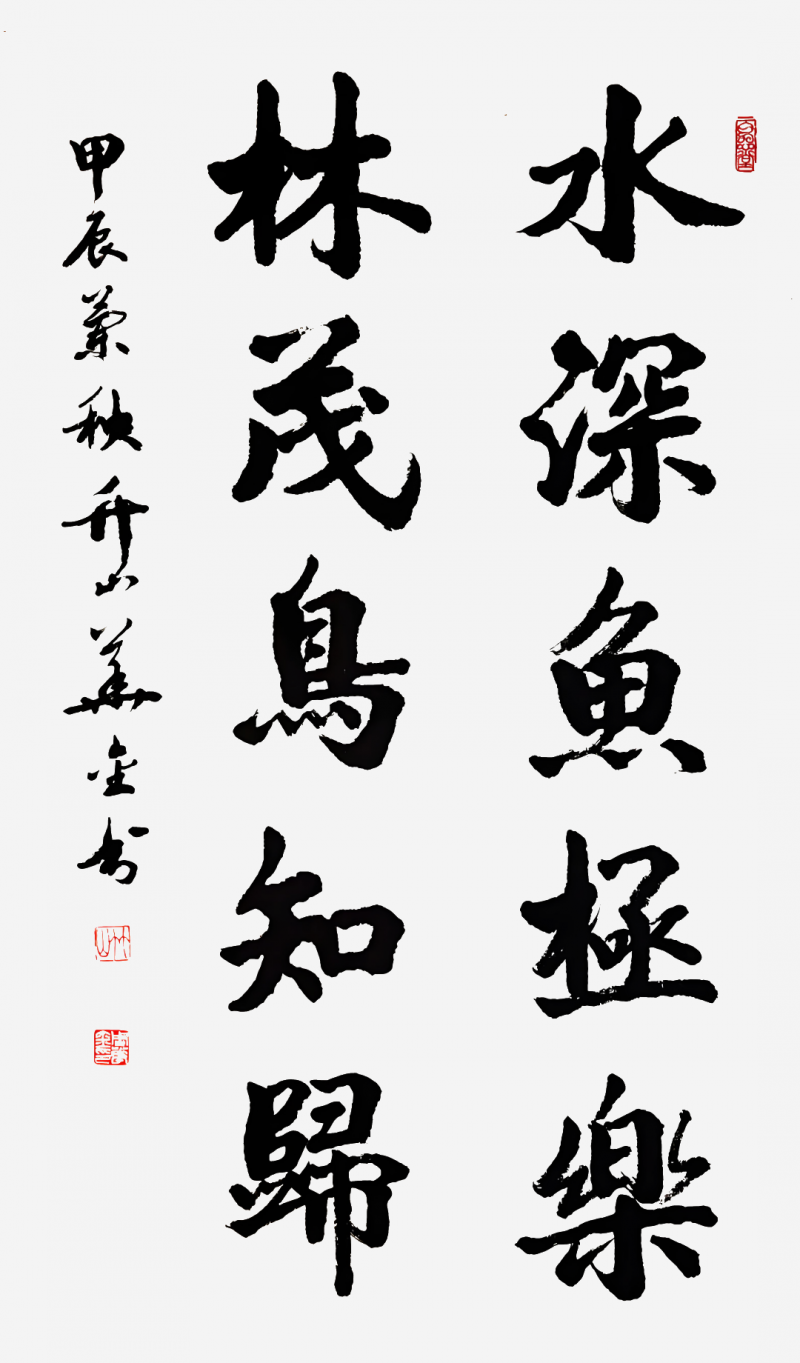

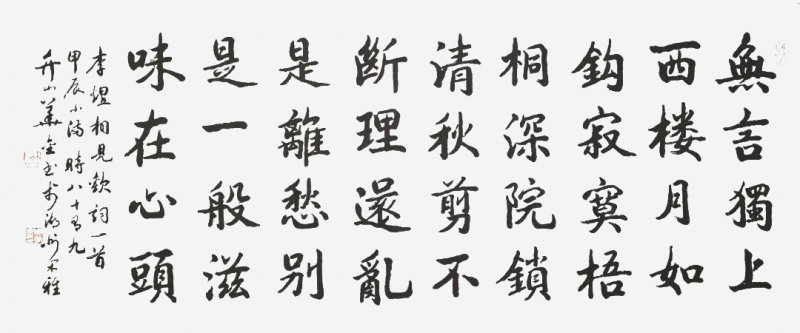

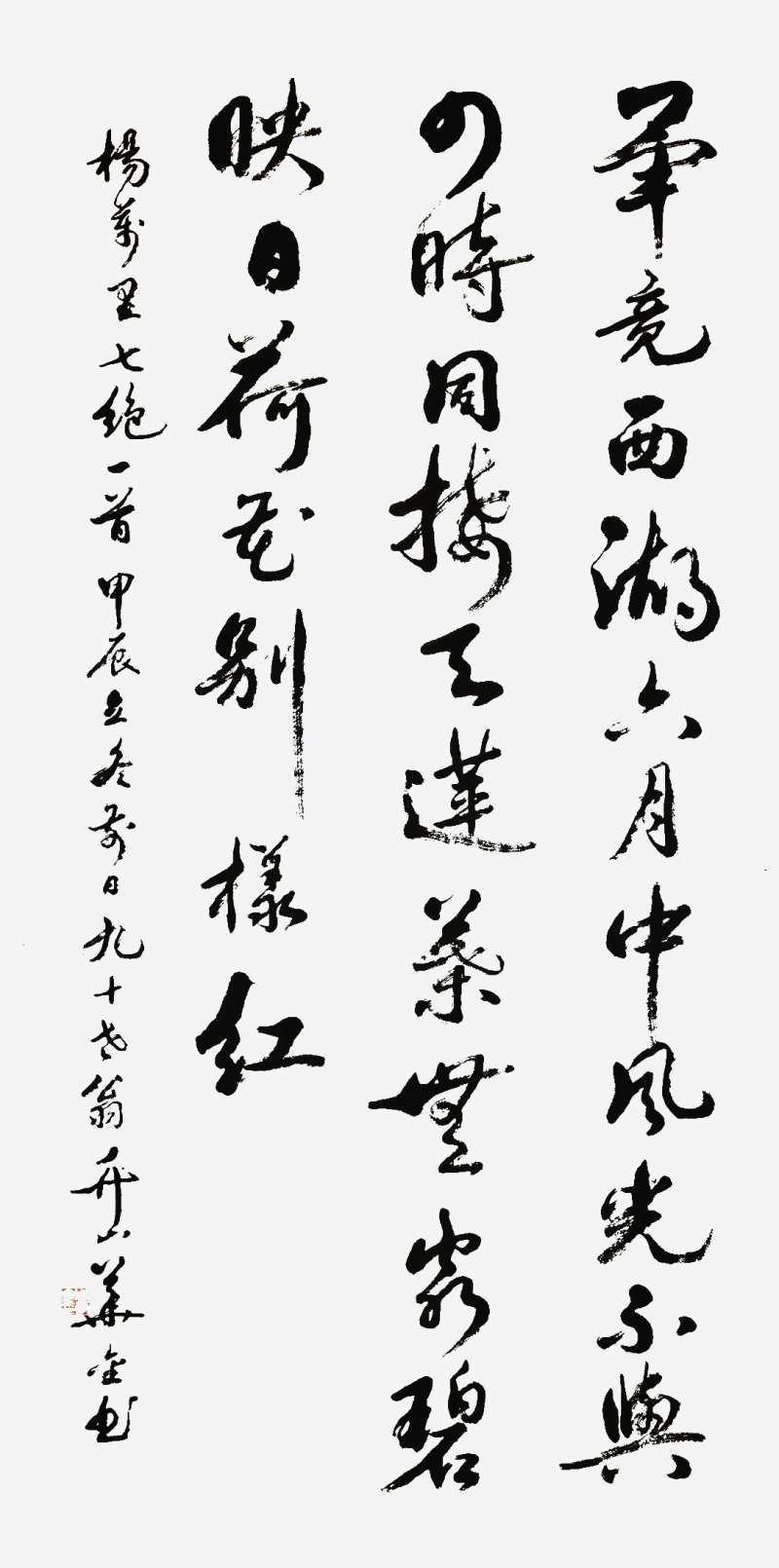

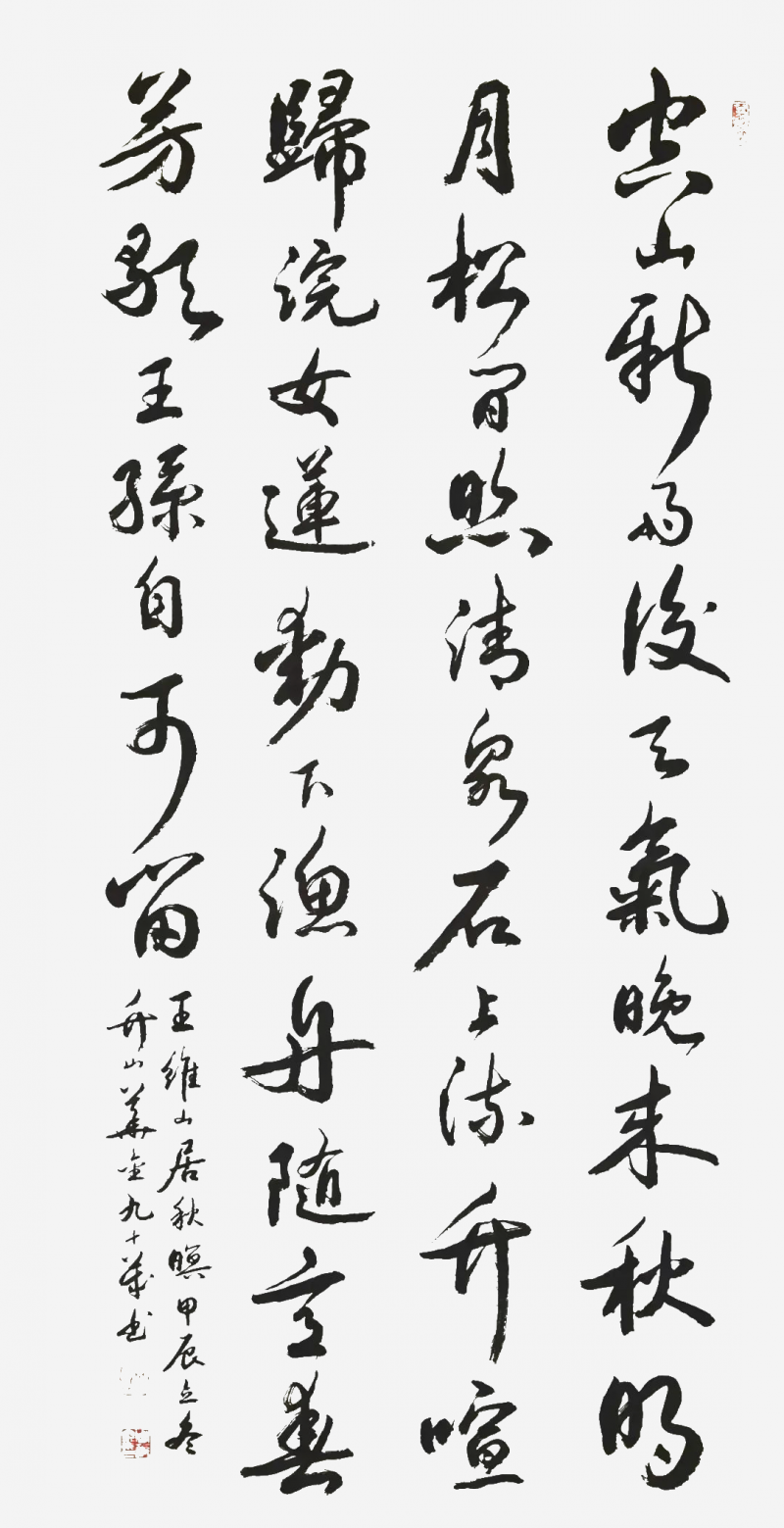

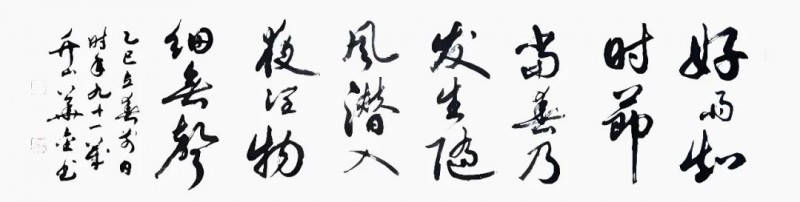

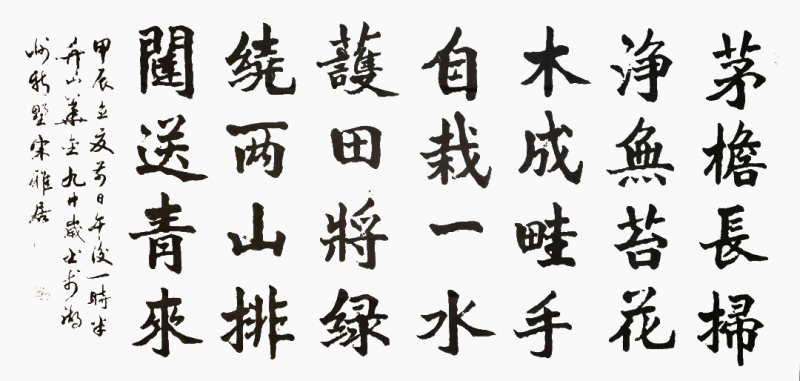

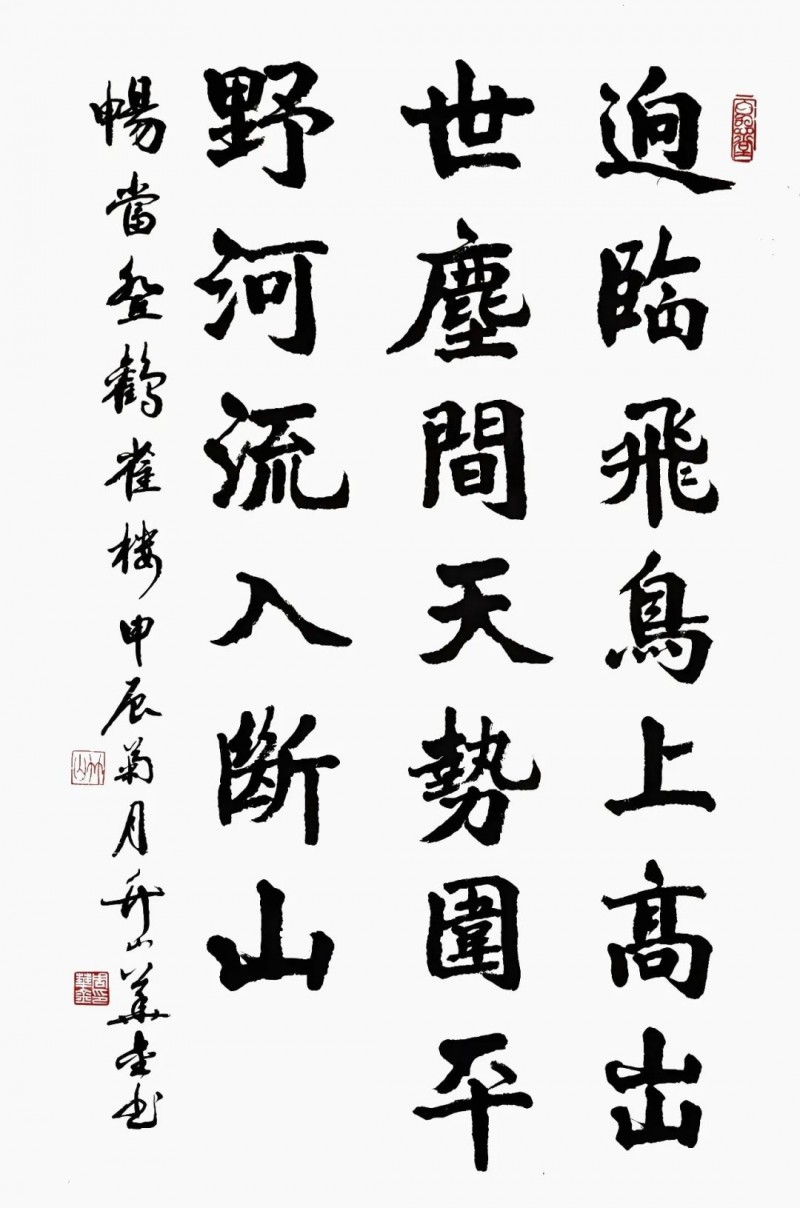

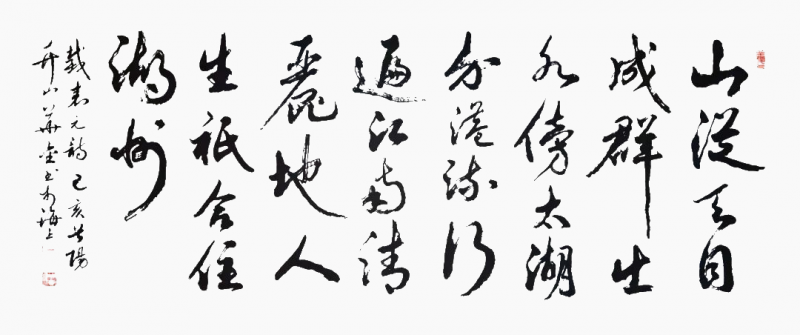

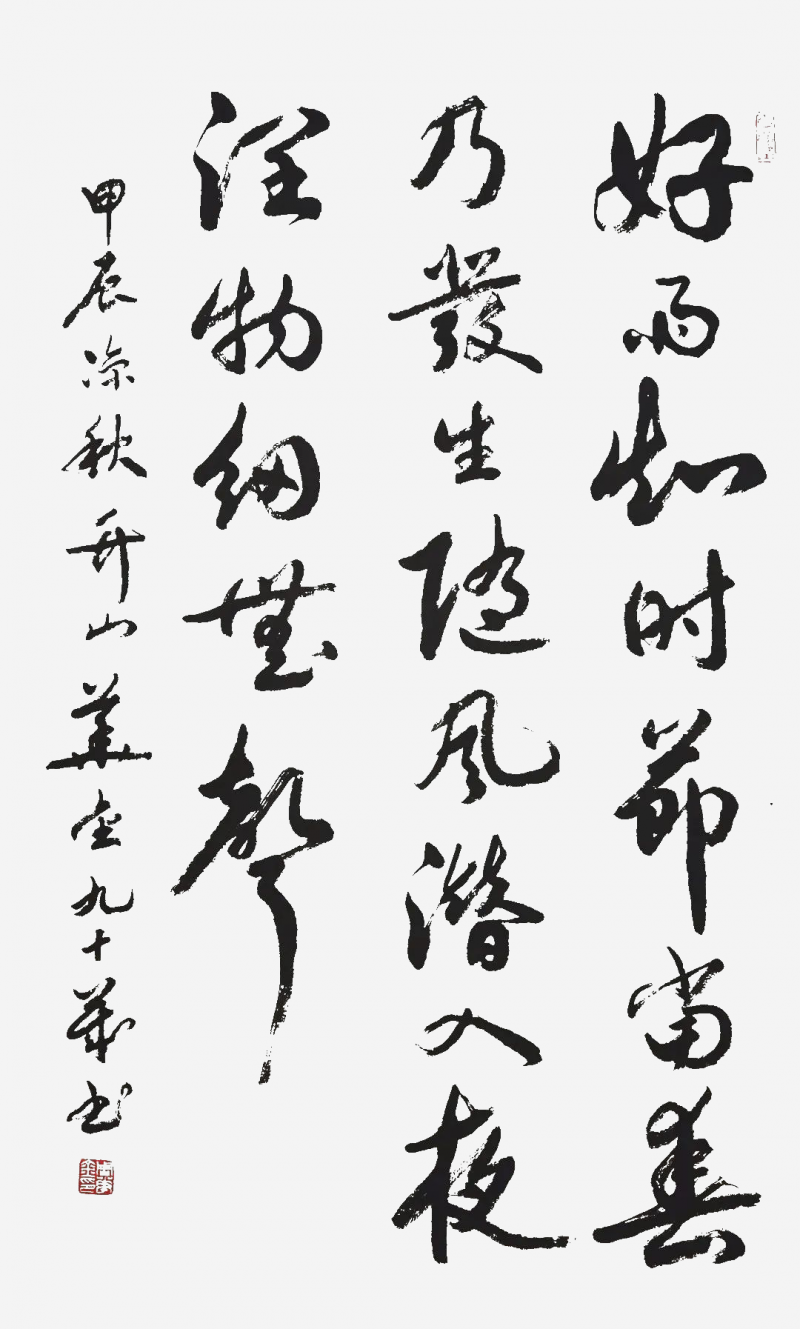

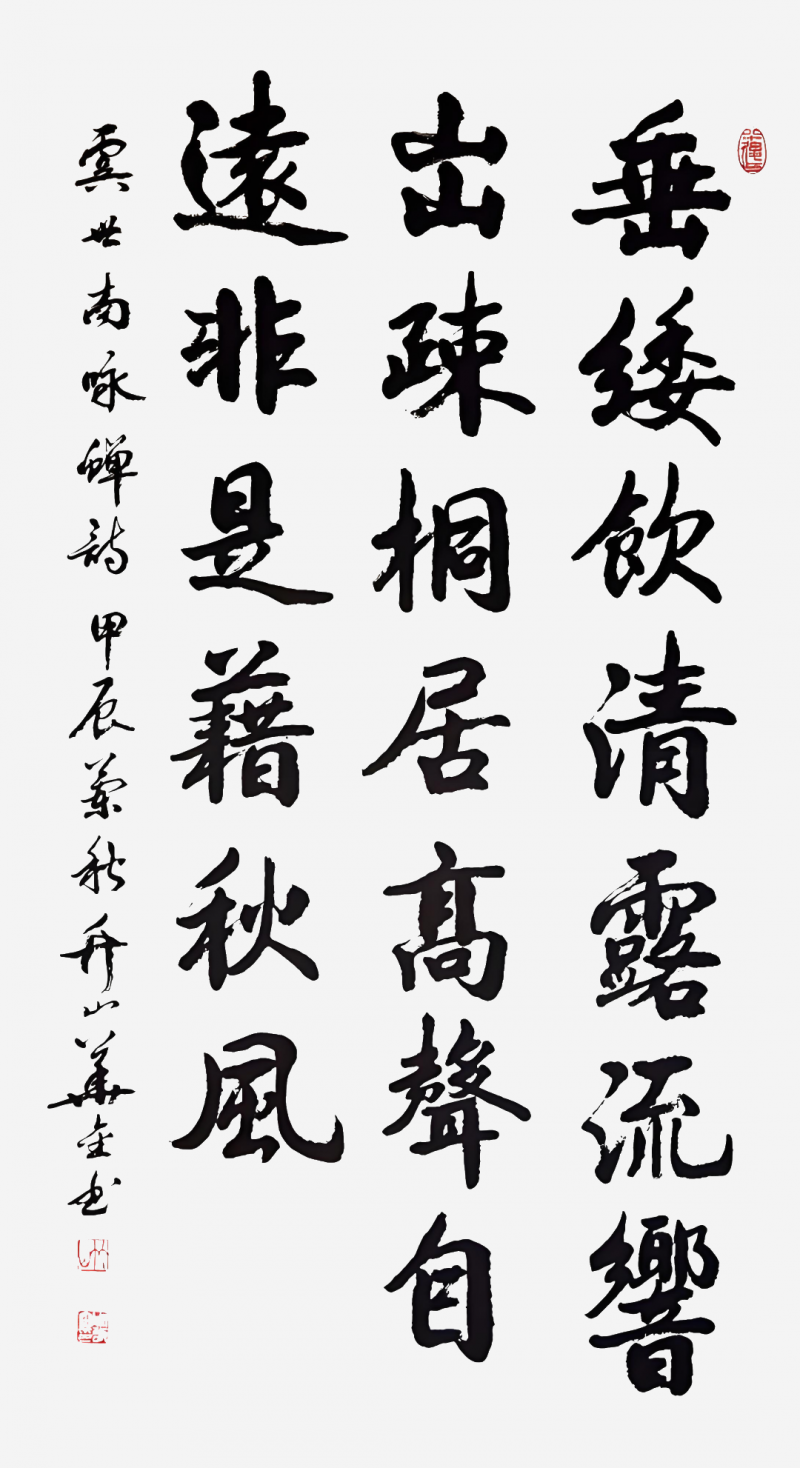

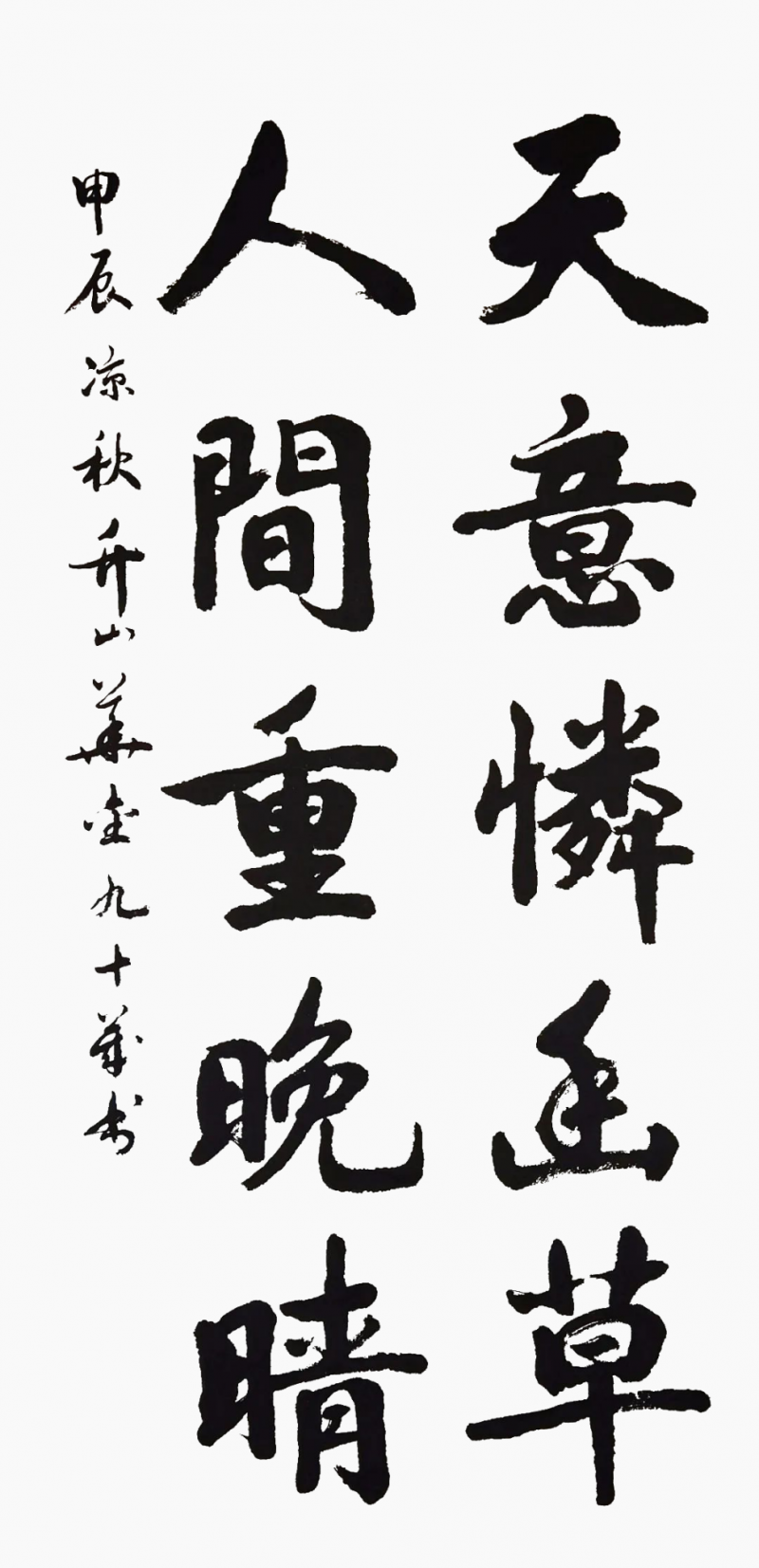

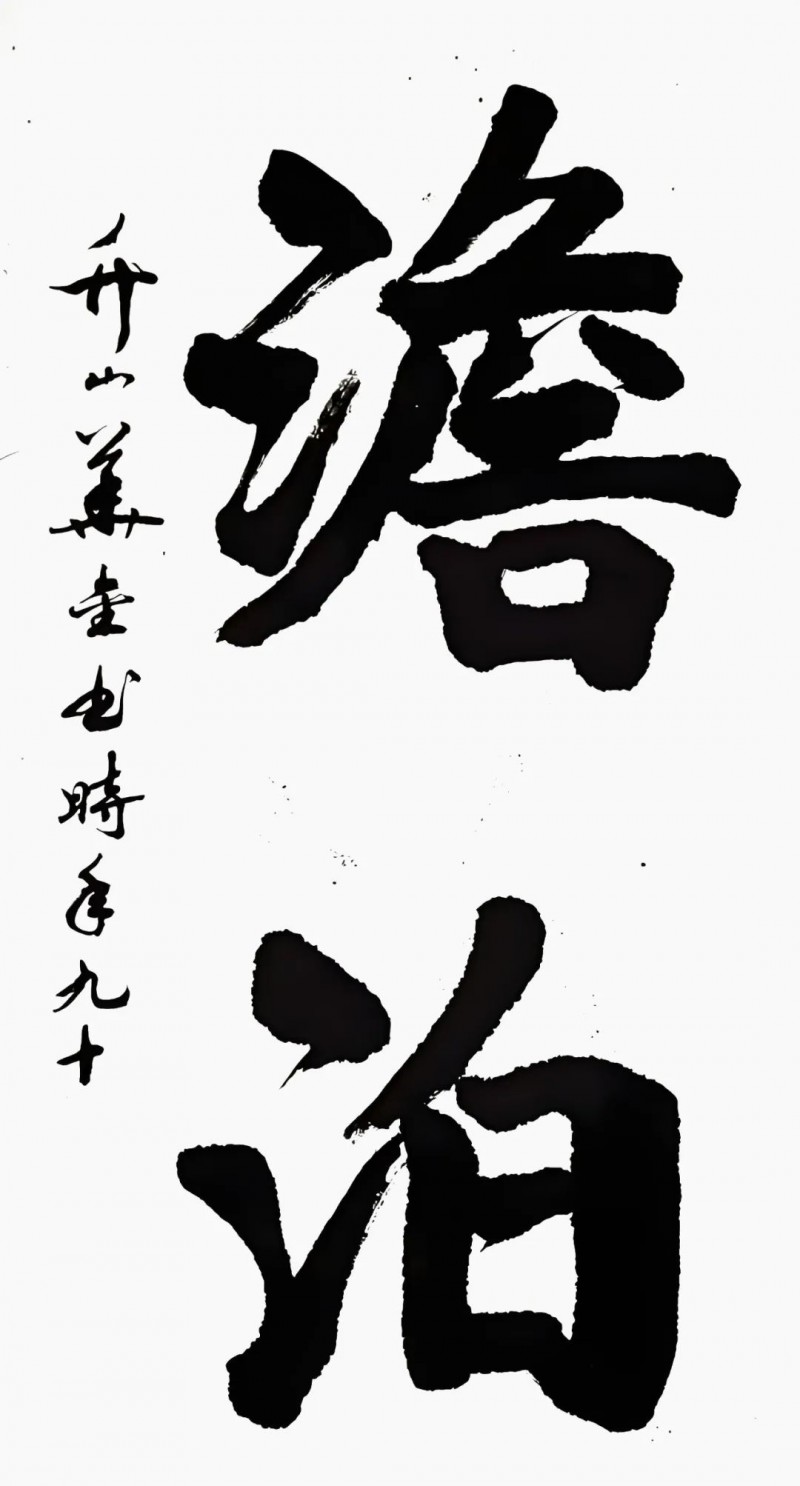

周华金 字矢萌,号竹山,别署百忍堂,1936年生。受家庭熏陶,自幼酷爱文学和字画,五岁师从老秀才虞九成读诗词歌赋,并临帖习字。入学后,至中学的十余年间,广涉多家唐楷和宋明行草,初临柳公权《玄秘塔》和颜真卿《多宝塔》,继临欧阳询《九成宫》多年,并得马公愚和沈尹默俩位大书家的赏识和指点;复临秦篆汉隶以溯其源,书艺精进。后偏重习练颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》《麻姑仙坛记》等碑帖和欧阳询《九成功醴泉铭》《化度寺碑》数年,打下了厚实的书法基础。其间受康有为《广艺舟双揖》影响,爱习魏碑始平公、楊大眼诸碑。

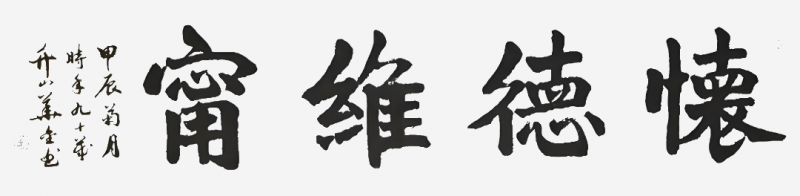

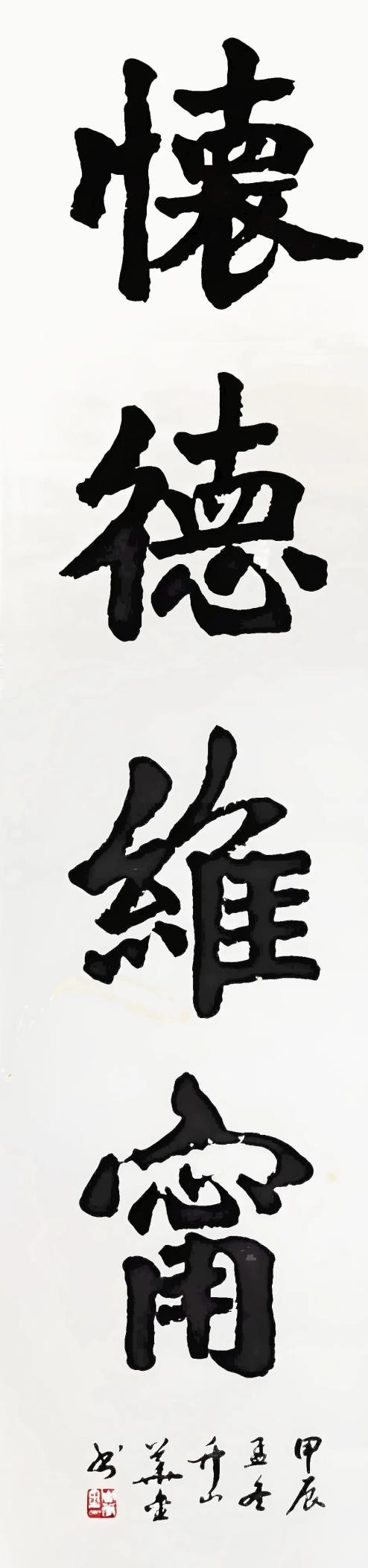

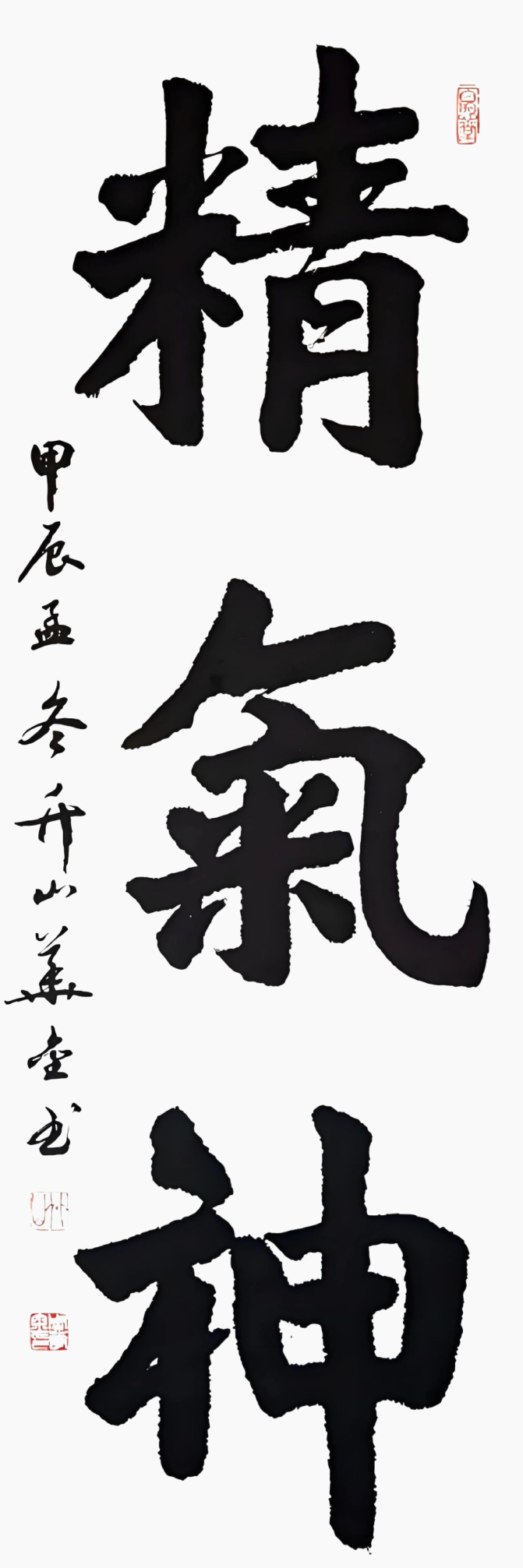

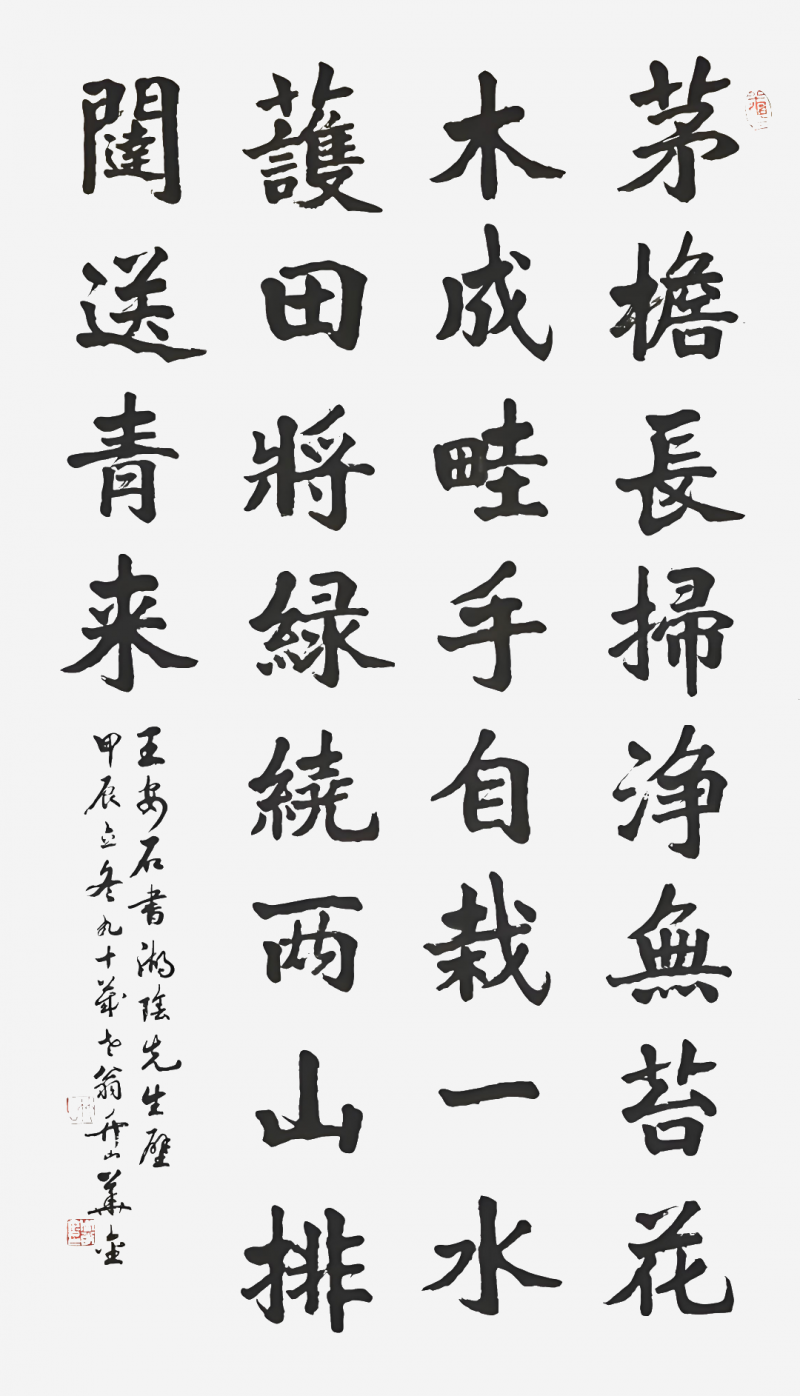

上世纪50年代初,考入上海铁路局上海站工作,担负着车站指示牌、业务公告等的书写任务。当时正值解放初期,新中国处于百废待兴时期,各种政治活动的宣传任务繁重,要书写大量的大字标语。起先写的是颜体或欧体,均感不够力度,继之注重硏习北魏诸碑后,在继承古代魏碑基本笔划的传统基础上,融入欧颜笔意,结合行草牵连笔划,渗入芭蕾舞的踮脚美姿以及体操的矫健有力态势,用笔方圆兼施,刚柔互济,结体内严外伸,外方内圆,撇捺有特殊而长大的顿角。创造了端庄刚坚、雄健活泼之新的魏体笔意而自成一家,俗称“铁路体”、“火车体”或“周体”,成型于1955年。

上世纪六十年代,上海书画出版社首次出版了周华金手写《毛主席语录》“新魏体”字帖并多次再版,印数高达180多万册,创造了中国出版字帖的新记录。1979年周华金“新魏体”书法作品在首次全国书法评比中评为百幅优秀作品,多次入选国内国际重要书法展览并获奖。八十年代为迎接国庆50周年,上海交通大学出版社出版发行了周华金手写“新魏体”《3500常用字索查字帖》简繁体版本以及上海人民美术出版社出版的钢笔字帖。作品先后被各种报刋发表并被多家博物馆、纪念馆、艺术馆收藏,为碑林题字勒石。被日本、新加坡、泰国、澳大利亚、美国等国首脑或名人收藏,传略辞条被收编入《中国当代书法家辞典》《世界名人录》《中国文艺家传集》《古今书法家辞典》等30多部典籍。

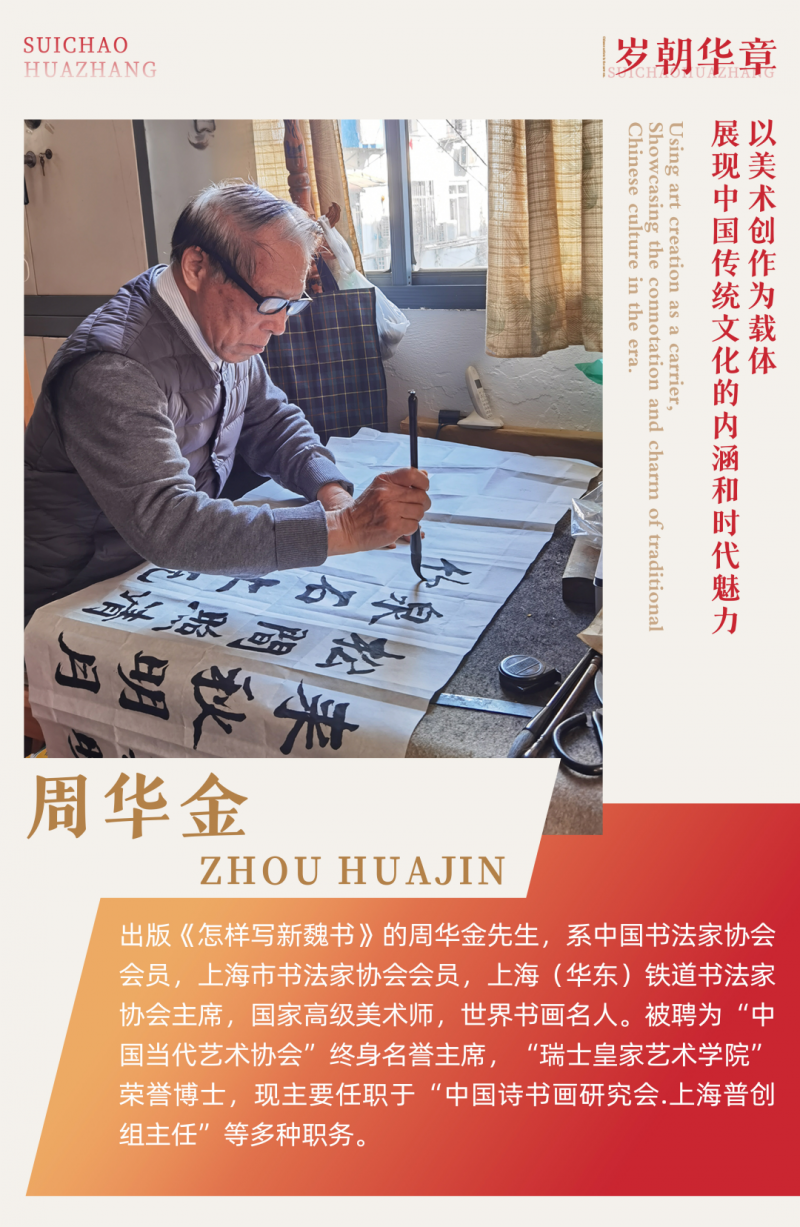

出版《怎样写新魏书》的周华金先生,系中国书法家协会会员,上海市书法家协会会员,上海(华东)铁道书法家协会主席,国家高级美术师,世界书画名人。被聘为“中国当代艺术协会”终身名誉主席,“瑞士皇家艺术学院”荣誉博士,现主要任职于“中国诗书画研究会.上海普创组主任”等多种职务。

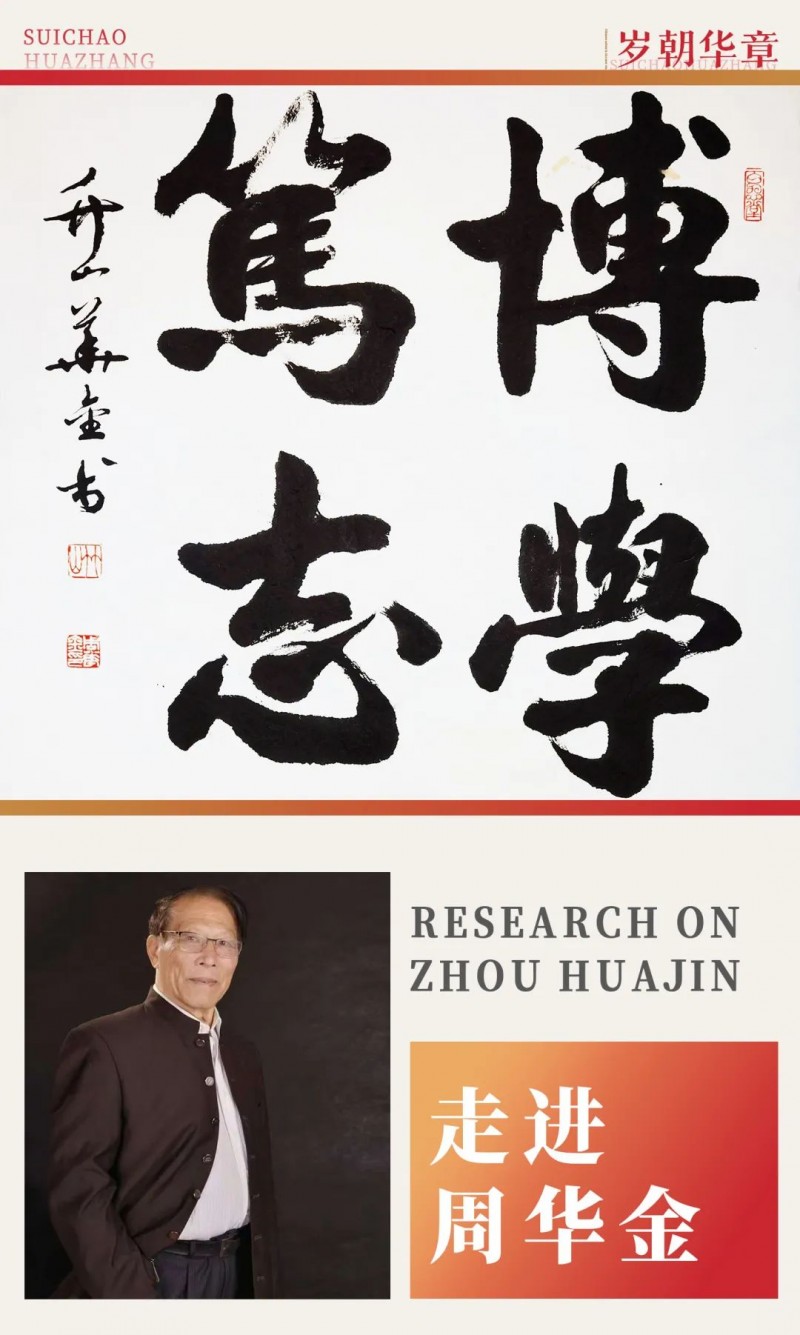

新魏风骨铸时代 笔墨丹心写山河

在二十世纪中国书法史上,若论一位能以铁轨为纸、站台为砚,将工业文明的铿锵节奏注入千年碑帖血脉的艺术家,周华金必是绕不开的丰碑式人物。这位被学界视作新魏体重要开创者的书法大家,不仅以独创书体改写了魏碑艺术的现代叙事,更在传统笔墨与时代需求之间架起一座贯通雅俗的桥梁,其艺术人生恰似一列穿越历史隧道的列车,承载着碑学的金石气韵,驶向大众美育的辽阔原野。

周华金的艺术启蒙始于江南文脉的深厚滋养。五岁执笔临帖,少年时便游走于柳公权的骨力洞达、颜真卿的雄浑气象与欧阳询的法度森严之间。马公愚的“帖学精微”与沈尹默的“碑帖兼融”理念,如同两股交织的艺脉,塑造了他“取法乎上”的审美格局。而康有为《广艺舟双楫》中“尊碑抑帖”的惊雷,终使他将目光投向龙门造像的峻拔雄强。从《始平公造像》的方笔斩截到《杨大眼碑》的豪迈气度,他在北魏石刻的苍茫中寻得与自己精神共振的频率——这种对雄浑之美的本能追寻,恰与新中国建设初期昂扬奋进的时代脉搏同频共振。

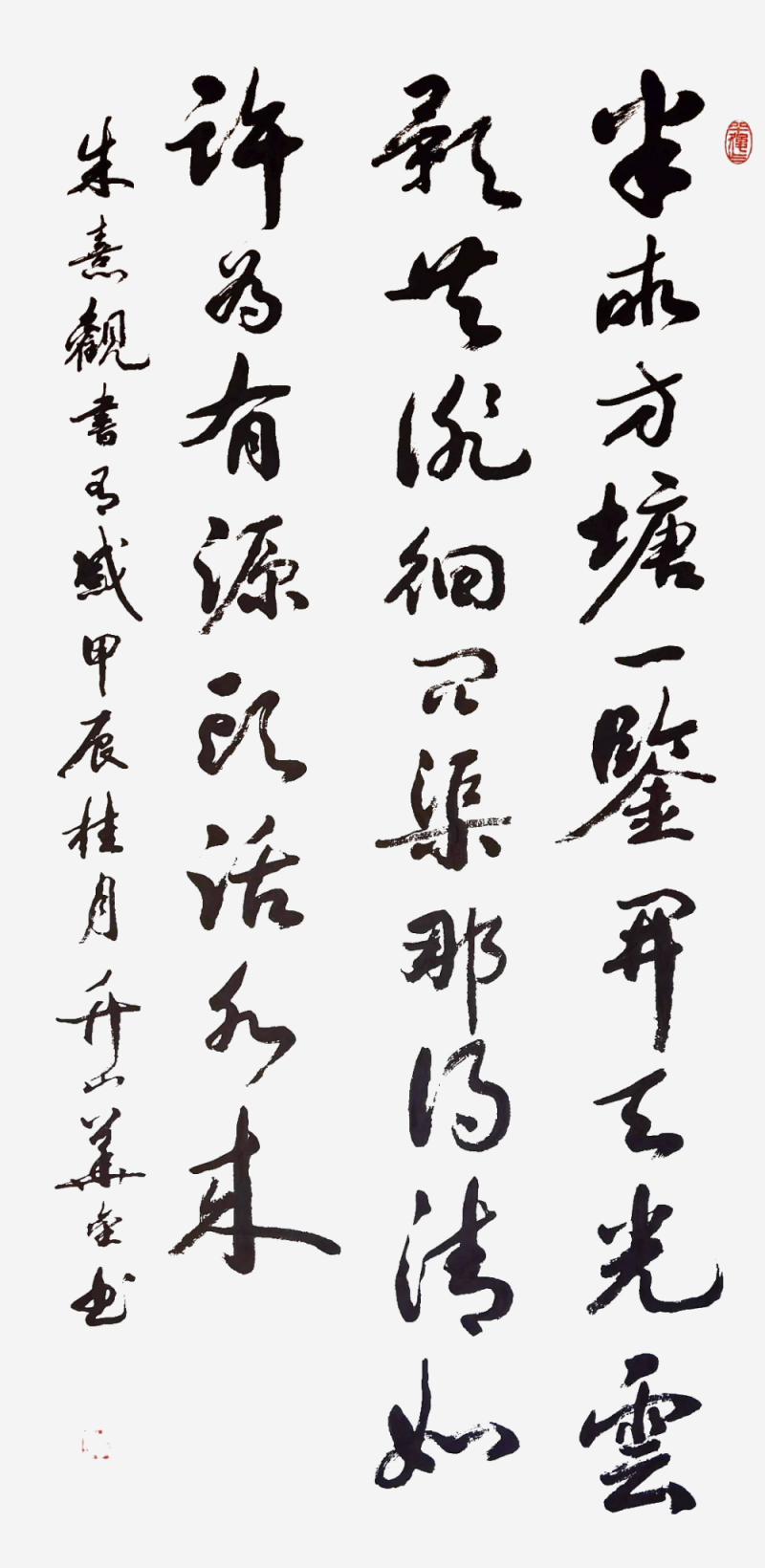

1950年代上海火车站的工作经历,成为周华金艺术蜕变的催化剂。面对车站告示牌上亟待书写的时代宣言,传统楷书的文雅含蓄与标语所需的视觉冲击形成强烈张力。在龙门二十品的刀凿斧劈间,他窥见了解决问题的密钥:以魏碑为骨,融唐楷之筋,纳行草之势,再佐以现代视觉构成法则。其独创笔法堪称东西方美学的奇妙化合——笔锋起落间既有芭蕾足尖的轻盈弹性,又具鞍马体操的爆发张力;结体布局中可见包豪斯设计般的几何平衡,又不失《张迁碑》的稚拙趣味。这种被称为“铁路体”的新魏书,在《毛主席语录》字帖中化作百万册流动的红色美学,将政治话语转化为全民美育教材,创造了“每个人书桌里都藏着半部魏碑史”的文化奇观。

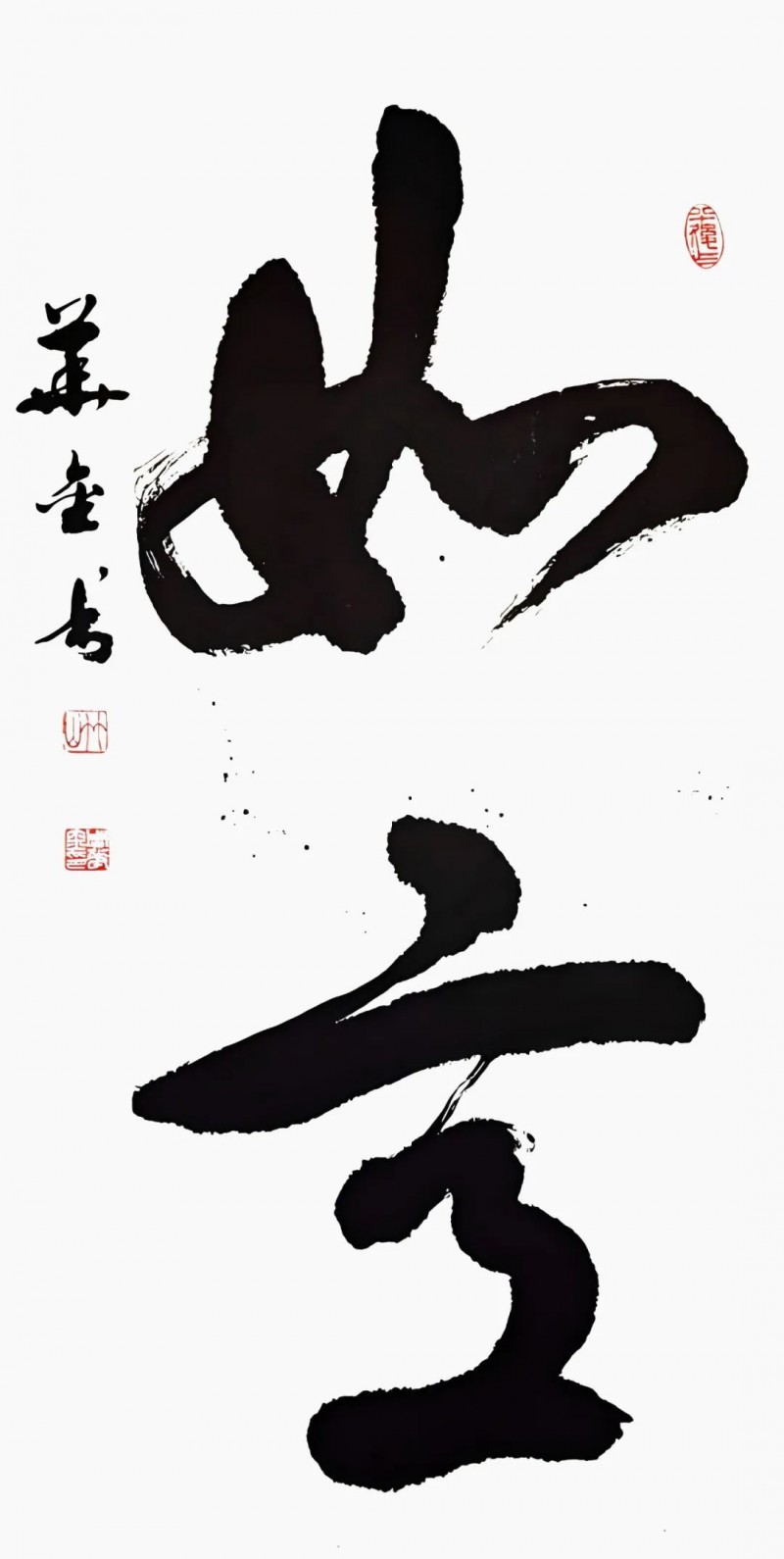

周华金的艺术突破,在于完成了碑学传统的三重转译:从庙堂之高到江湖之远的功能转译,从金石载体到硬笔书写的媒介转译,从文人雅玩到公共艺术的语境转译。其《3500常用字索查字帖》以魏碑筋骨重构现代汉字规范,让千年碑刻走进中小学生习字本;钢笔字帖的创作更将碑学的“逆入平出”笔法转化为硬笔书写新范式。这种“让魏碑说现代汉语”的尝试,与林散之的草书变法、沙孟海的榜书革新交相辉映,成为二十世纪书法现代化进程中的重要探索。

当新魏体字帖跨出国门,周华金的笔墨成为世界认识中国艺术的特殊符号。日本书道界惊叹其“北魏魂,现代形”的造境能力;东南亚藏家在其作品中读解出金石气韵与热带活力的奇妙交融;瑞士皇家艺术学院的荣誉博士称号,则标志着西方学界对其“传统创造性转化”理论价值的认可。他为海外政要题写的作品,既是文化外交的使者,更是中国书法现代性命题的国际化注脚——那些融合魏碑方劲与英文流畅线条的题词,恰似横跨欧亚大陆的文化列车,在笔锋转折间完成文明对话。

作为朱彬等当代书家的启蒙导师,周华金的价值不仅在于独创书体,更在于开创了“碑学现代化”的方法论体系。他教导学生“临碑要听见石匠的锤声,写字要看见时代的投影”,这种将历史感与当代性熔于一炉的教学理念,在朱彬的“诗联墨韵”中得到创造性发展。师徒二人的艺术接力,构成从新魏体到现代书象的演进图谱,印证着传统艺术生生不息的传承密码。

纵观周华金的艺术人生,恰似其笔下新魏体的美学特质——以魏碑为根基的竖直笔画如同穿越历史的时间轴线,芭蕾意象的飘逸撇捺舞动着现代性的灵光,而颜体筋肉的浑厚质感则沉淀着知识分子的文化担当。上海火车头体育场凝视他题写的八个大字,那铁画银钩间依稀可闻1950年代火车站广播的嘹亮回声,看见一个艺术家用笔墨参与国家文化建设的炽热情怀。这种将个人艺术探索与时代需求深度咬合的精神轨迹,正是周华金留给当代书坛珍贵的启示录。