守护文化根脉,焕发时代活力

2025年4月13日,一场聚焦非物质文化遗产(以下简称“非遗”)保护、传承与发展的研讨会在北京隆重举行。此次研讨会汇聚了来自相关部委领导、非遗领域的专家、学者、传承人代表,大家齐聚一堂,围绕“千年文脉、薪火相传”的主题,汇聚各方智慧和力量,共同探讨非物质文化遗产保护、传承与发展的新思路、新方法。

中国东方文化研究会美育工作委员会副会长、中国商业股份制企业经济联合会平台委副会长李晓明先生在致辞中强调非物质文化遗产是中华民族几千年文明沉淀下来的瑰宝,是先辈们智慧的结晶,承载着我们的历史记忆、民族精神和文化基因。非物质文化遗产无处不在,深深扎根于我们的日常生活,滋养着我们的心灵家园。举办此次研讨会,旨在搭建一个交流合作的平台,汇聚各方智慧和力量,共同探索非遗保护、传承与发展的有效途径。

澳大利亚塔州中国佛教学院薄伽梵·智及维摩诘宗师以视频方式出席研讨会并发表了热情洋溢的主旨演讲。宗师表示非遗不仅存在于我们的生活中,更存在于我们的精神世界里。中国是非遗大国,从传统技艺到传统礼仪、节庆,非遗是中华优秀传统文化在当代的活态呈现,保护非遗就是保护中华民族的魂,在无限的世界里,非遗也在不断创新发展中。宗师分别从机制革新、政策支持、强化社会参与与公众交流、普及教育等多方位建议我们把握当下,让传统精髓发挥光彩,并呼吁我们共同守护来之不易的文化财富,让非遗在传承中展现新时代风采。

宗师领导的澳大利亚塔州中国佛教学院,通过举办乙巳新春鸣钟法会等活动,融合舞龙、舞狮、年夜饭等传统元素,将中国春节习俗与佛教仪规结合,并通过佛教的加持仪规赋予其灵性内涵。这一实践不仅呼应联合国教科文组织对春节作为非遗的认可,更将中华非遗与佛教文化提升至“人类共享文化遗产”的高度。

宗师强调佛教加持仪规是“非物质的文化遗产”,其承载着佛教原初的文化基因;宗师在澳大利亚塔州创建的“中国文化公园”,成为中华非遗与多元文化交融的平台。我们感谢智及宗师为中华非遗作出的杰出贡献,这推动了中华文明智慧与世界共鸣。这种以非遗为载体、贯通古今文明的弘道精神,如璀璨星辰照亮传承之路。

科技部中国民营科技促进会企业家战略联盟主席、中国社会经济决策咨询中心副主任滕道阳强调:“非遗代表民族文化特征,是文化多样性的象征。保护非遗不仅是守护民族根脉,更是为未来留存智慧”。

出席研讨会的原国家工信部政策法规司李国斌司长从工业文化遗产的专业角度分析非遗的价值,指出工业文化遗产是工业化进程的时空印记,作为人类文明进程中物质与非物质遗产的重要组成部分,其核心价值体现在技术、历史、文化、社会及美学等多维度。李国斌司长建议:保护非遗,需发挥现代科技的优势。非遗作为人类文明的活态记忆,其传承面临现代化浪潮的冲击。数字信息技术为非遗保护与传播提供了全新路径,使传统技艺突破时空限制,实现“活态传承”,为非遗保护与传播插上了翅膀,但技术只是工具,核心在于对文化价值的坚守。未来需构建“技术-文化-社会”协同创新体系,让非遗在数字时代焕发新生,成为连接过去与未来的文化纽带。

中国东方文化研究会美育工委高维疗愈心理疗愈课题组组长、中国道医协会南宁分会会长、六壬绝学第八代传承人蔡一慧先生给大家分享了非遗的民间传承实践。他指出非遗的民间传承可分为“家传”和“师传”。传承方式可分为:传法、传道、传器、传术、传心。从基础到升华,从外在到内在。非遗的民间传承,本质是让传统技艺重新融入生活。通过“师徒制革新”、“生活化场景”、“数字原住民参与”三大路径,非遗不仅能“活下来”,更能“火起来”。蔡一慧先生呼吁,未来,需构建“政府-传承人-社区-企业”四方协同机制,让非遗成为连接过去与未来的文化桥梁。

在会上,国家宗教事务局外事司原司长、中华宗教文化交流协会副秘书长赵建政指出佛教文化作为人类文明史上的璀璨明珠,早已超越了宗教的范畴,深深融入中华文化的血脉,成为非遗中不可或缺的重要组成部分。其地位之崇高,作用之深远,值得我们进行一场深层的思索,其保护与传承不仅关乎宗教文化的延续,更对中华文化的多样性和独特性具有重要意义。赵司长表示已经举办了六届的世界佛教论坛,推动了佛教文化的传承与创新,其国际影响力的提升也彰显了中国文化的软实力。

文化和旅游部机关党委原常务副书记、东方文化艺术院院长刘长权认为,非遗不仅是民族技艺的载体,更是民族精神、文化记忆与身份认同的象征。但非遗传承存在代际断层和传承人老龄化、文化价值与市场价值冲突等诸多问题。所以非遗不能停留在输血式守旧,而要造血式创新。需要通过数字化、产业化、社群化培育传承新业态,构建多方位传承共同体。腾讯开办非遗培训班、京东商城开辟景泰蓝专区等成为非遗传播的新平台。

世界非物质文化遗产研究院副院长陈兆威研究指出:龙文化是中国传统文化中极具象征意义和深远影响的重要组成部分。作为中华民族的精神图腾,龙贯穿于数千年的历史、艺术、哲学与民俗中,其形象与内涵体现了中华文明的独特性和多元融合性。

陈兆威院长为研讨会赠送龙文化创作作品

龙文化的现代传承中,龙成为中国文化输出的标志之一。如动漫《哪吒之魔童降世》,对龙形象进行现代化重构。“龙马精神”、“龙腾虎跃”等词汇仍激励着拼搏进取的民族性格。龙舟赛更被列入世界非物质文化遗产。龙文化不仅是历史的沉淀,更是活态的精神基因。它从远古图腾演变为兼容并蓄的文化符号,既承载着中华民族对自然力量的敬畏与理解,也寄托着对美好生活的永恒追求。在全球化时代,龙的形象持续焕发新生,成为连接传统与现代、东方与世界的独特纽带。

因4月12日北京出现极端大风天气,国务院侨办原部门主任齐建平诙谐的说本次研讨会是一场“大风”刮来的盛会。非遗之风,是传统文化在全球化与现代化浪潮中的一场“逆向突围”。它不仅是文化记忆的复苏,更是传统基因与现代文明的化学反应。齐主任接着说,非遗传承需要匠人精神。中华文明是世界上唯一没有中断的文明,匠人精神作为传统技艺传承的核心驱动力,其内涵与价值在当代非遗保护中愈发凸显。

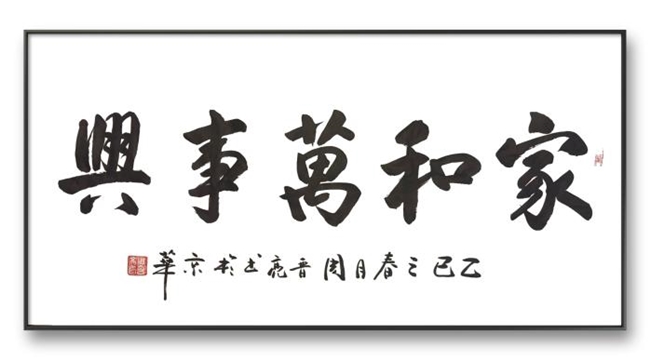

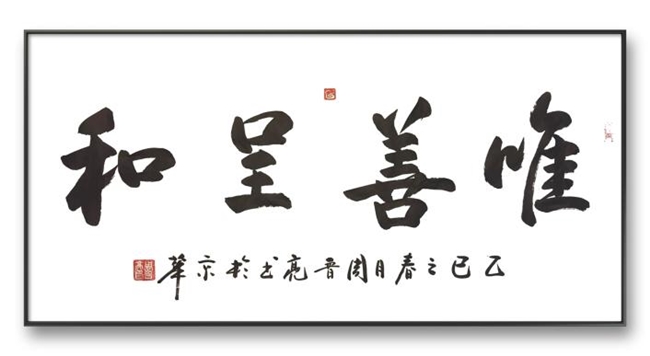

国务院机关事务管理局原巡视员、全国青少年书法分级标准专家委员会顾问周晋亮局长说书法也是非遗传承,承载着深厚的文化底蕴和艺术价值,是中华文明传承与发展的重要载体,且具有国际和国内双重认证。周晋亮局长还为本次研讨会献上墨宝“家和万事兴”、“唯善呈和”。

国家发展和改革委员会原外事司于国栋司长在最后的发言中感谢智及宗师一直致力于中华传统文化的传承与创新发展。于司长指出,中国“非遗”项目数量世界第一,非遗保护、传承与发展与国家经济发展密不可分。非遗不仅是历史的回响,更是未来的经济引擎。唯有在产业化中守住文化根脉,在创新中激活经济价值,方能实现“文脉传承”与“经济繁荣”的双向奔赴。

智及宗师最后说明,“中国文化公园”的实践,既是龙文化跨洋移植的试验,也是全球化时代文化对话的缩影。当原住民歌谣与《龙的传人》在同一个广场响起,我们看到的不仅是符号的碰撞,更是文明共生的可能。

研讨会印证了这句话—“非遗不仅是历史的回响,更是未来的序章”,我们始终在探寻传统与创新的平衡点。它要求我们不仅要尊重历史,更要面向未来,以开放的心态和创新的精神,探索非遗在新时代的生存与发展之道。

研讨会提出三点倡议与诸位共勉:

第一,让学术研究成为非遗保护的“指南针”,构建更具中国特色的理论体系;

第二,让科技赋能成为传承发展的“助推器”,探索数字化建档、沉浸式传播等新路径;

第三,让年轻力量成为文化传承的“生力军”,通过教育创新培育新一代传承群体。

让我们以今日之共识为起点,共同守护中华民族的文化根脉,让非遗在新时代绽放更璀璨的光彩。

在文化自信日益增强的今天,这场研讨会不仅为非遗保护注入了科技的活力,更勾勒出传统文化与现代生活交融的崭新图景。正如与会专家所言:“非遗不应是博物馆里的标本,而应是流动在时代脉搏中的生命”。期待这场跨越时空的对话,能唤醒更多人对文化根脉的珍视与传承。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。