浅谈著名画家杨光利的人物画

杨光利,西安美术学院毕业,陕西省第十一届政协委员,陕西省美术家协会第四届、第五届副主席,文化部优秀专家,国家一级美术师(教授二级),中国美术家协会会员,原陕西国画院副院长。作品《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工——石工》《美丽草原我的家》分别入选全国第六、七、八、九、十届全国美展,其中《喂》获第六届全国美展铜质奖并被中国美术馆收藏,《晨读》获第二届全国青年美展二等奖。《翰林马家》《厚土》《簸黑豆》《月夜》《土香》《寒食》《西安事变》等作品参加全国第二届工笔画大展、全国第十次新人新作展、全国首届中国画人物画展、全国纪念抗日战争胜利暨反法西斯胜利50周年美展及首届全国画院双年展和第二届、第三届全国画院双年展。2009年、6月和王有政老师合作完成国家重大历史题材美术创作工程作品“延安大生产运动——纺线线”,被国家美术馆收藏。2014年10月参加新中国美术家系列——陕西14人晋京展(国家画院、陕西文化厅联合主办)。12月创作完成陕西人文千年重大题材美术创作工程作品——《绥德石雕》。

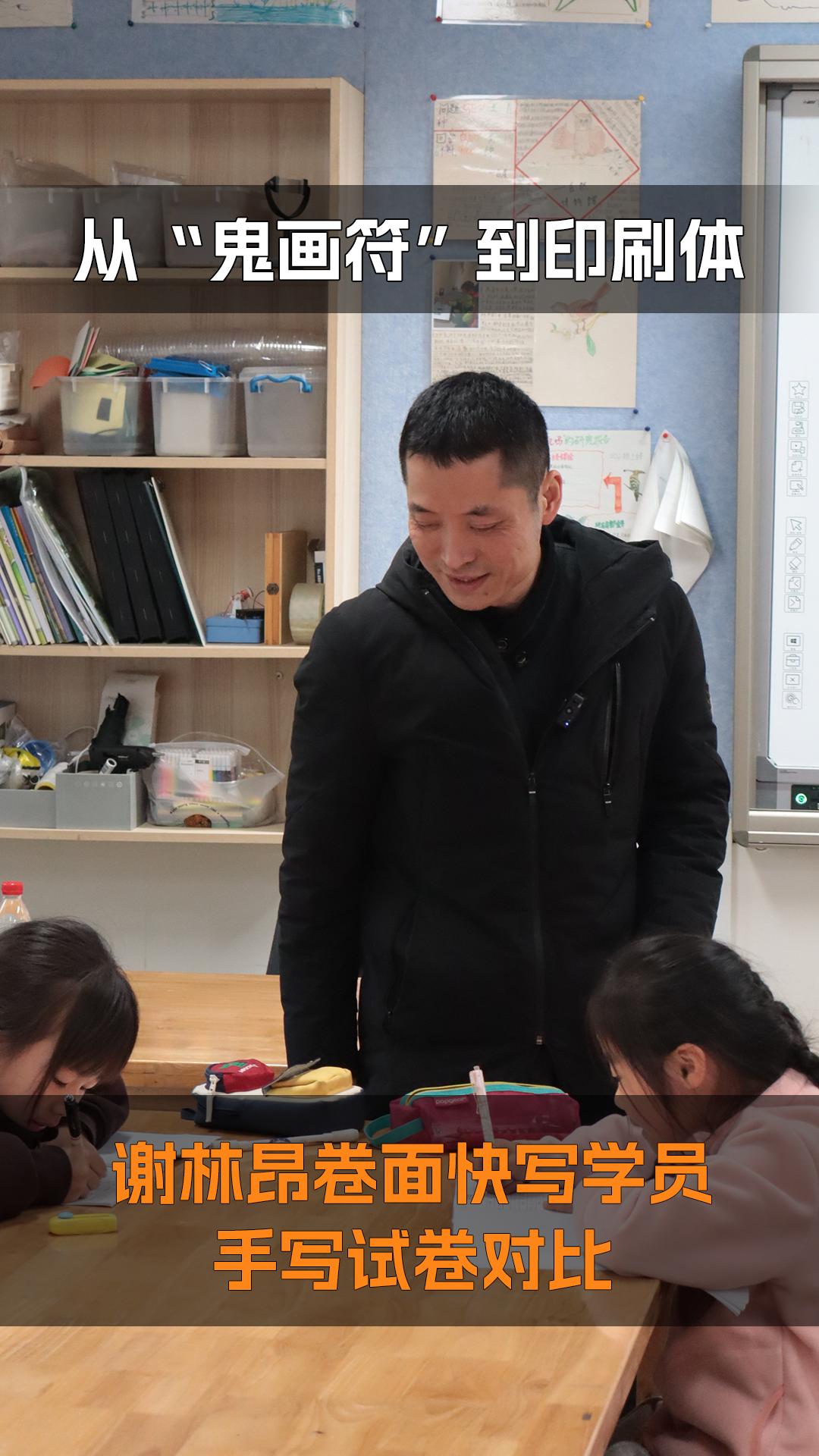

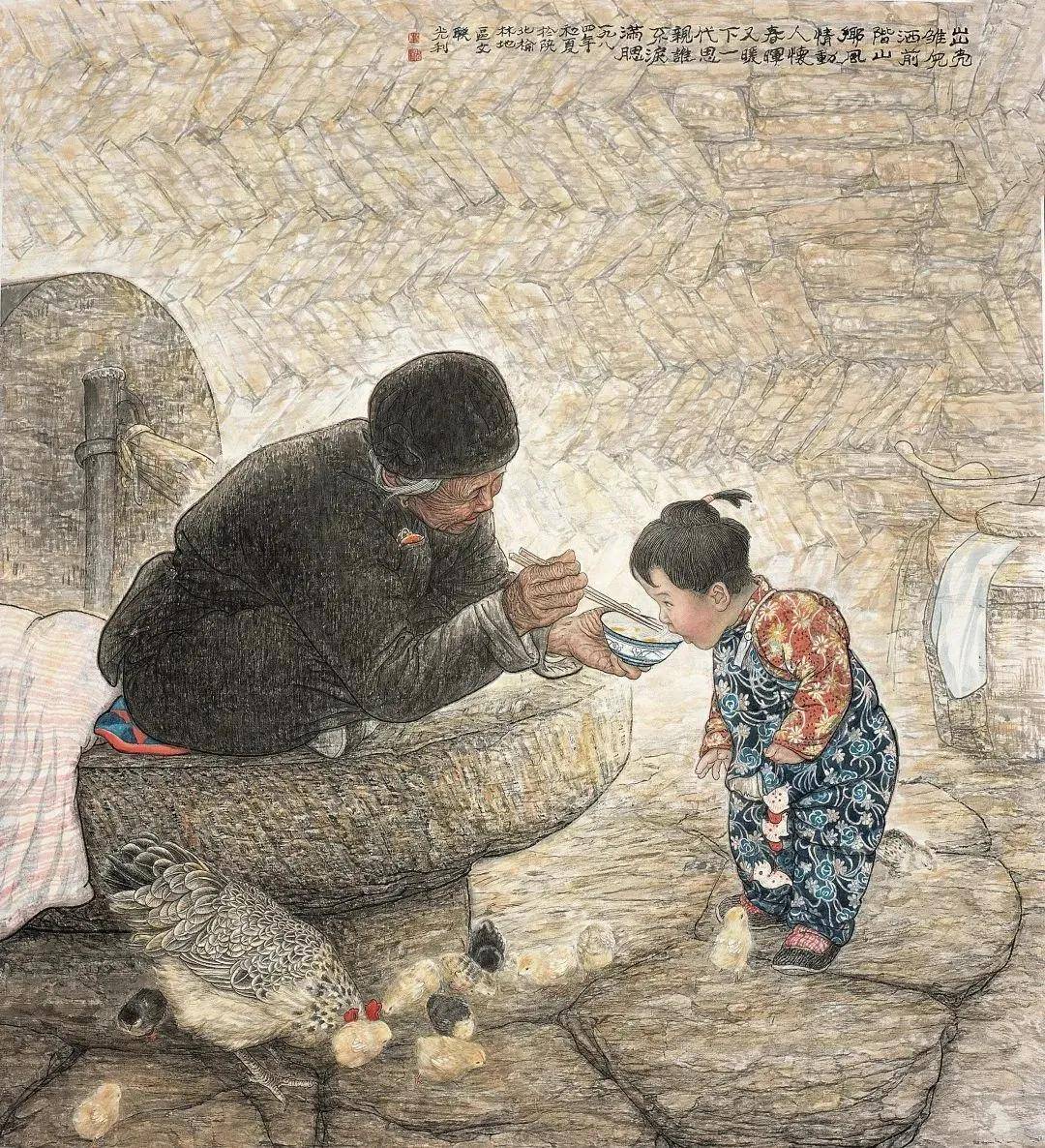

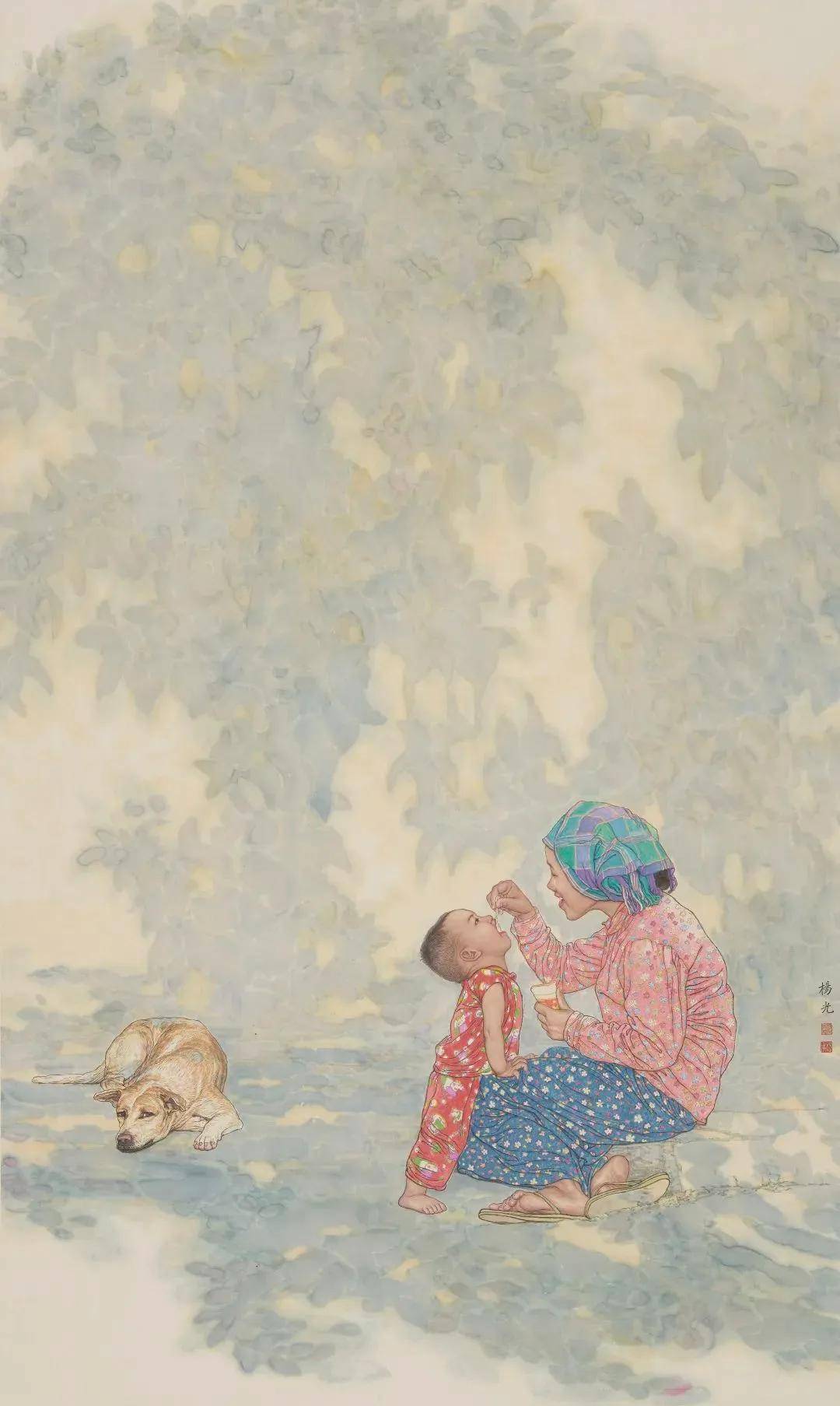

杨光利 喂 中国画 128cm×116cm

1984年 第六届全国美展铜奖

迁想妙得 师心求新

文 马文胜

人物画难在笔墨和形象两个方面的兼备,顾恺之谓“以形写神”,“迁想妙得”,笔墨和形象故难全,然在高处而不相违。“以形写神”认为创作应注重表现人物的精神面貌,而“迁想妙得”则强调艺术家的想象力和思想能力,只有通过深入思考,才能创作出优秀的作品。

杨光利毕业于西安美术学院,有着深厚的素描基础和造型能力,同时他跟随老师王有政,经过了严格的线描训练,这些营养造就了杨光利技法上的融汇,他在人物画上的创造和成就,最后取决于他对生活的理解,以及人文学养的高下。

如果说王有政的人物画表现一种自然的、纯粹的、美好的人文世界,那么学生杨光利的人物画又反映出怎样的精神取向呢?

我们追溯一下杨光利人物画沿袭的脉络。杨光利的老师是王有政,王有政的老师是西安美院人物画家刘文西。刘文西是以写实为主的学院派人物画大家,是以西方造型艺术为基础的人物画家;而同样以写实为手法的著名人物画家王有政,攫取现实生活的典型形象和瞬间,客观单纯地描摹自然和人物,以深沉、朴实、真实的情感,创造了高原生活中厚重而恬淡的艺术;而杨光利的人物画写实中兼带写意,线条的工致中显示着洒脱凌厉,相对老师的纯真、温馨和甜美,柔软中又带有一丝沧桑和坚硬,平和中又带有黄土地的酸涩,兼具现实主义和浪漫主义的多维性。

杨光利 中国民工·石工 中国画 219cm×153cm

1999年 入选第九届全国美展

王有政与杨光利,他们的创作几乎是同样的题材,几乎都是黄土高原人和物,都是农家风情,都是乡情乡人和生活。王有政一出道就成名,取得了瞩目的成功。表现题材和自身性情的吻合是艺术家毕生难求的境遇,王有政遇到了。杨光利作为学生,他的个性气质与老师王有政是有显著区别的。他就老师同样的题材,却创造出了自己独特的风格,同样取得了瞩目的成绩。

这说明杨光利美术创作的可塑性很强,题材范围的宽泛性,这与他天生的性情禀赋和后天的文化修养是分不开的:杨光利创作的“音域”更加宽广,画作题材更加多元。画中透射出一种大气、酣气、雄健之气,如他的《中国民工——石工》《美丽草原我的家》《西安事变》《翰林马家》等作品,都显示出这种姿容;但是由于题材的局限,这种气息在他一些画中没有得到充分释放,如果他能在题材选择上更加广泛,比如画历史人物画,大场景人物事件画,甚至可以延伸到山水画领域,他的这种与生俱来,会把他的绘画引向一个更加纵深、高亢的境界,迈上一个新高度。可谓:君子之思不器,君子之行不器,君子之量不器。

“迁想”指画家创作过程中的思想活动,把主观情思迁入客观对象之中,“进入角色”,才能“妙得”其神韵气质,将客观塑造为传神的艺术形象,表现出独创性和典型性。

杨光利的画作里能感受到他对民族、社会和生活的独特思考。如他的《根根和他的姐姐们》,这组作品初看是在表现一种孩子的纯情和童真,但是在他们的身后,作者用大量的线条,不厌其精地塑造了九龙壁上,中华民族的精神图腾,那葳蕤繁祉的线条刻画出腾飞的巨龙,历尽千年的风霜剥蚀后,童真在民族精神的沧桑背影里,染上了更深的责任感和庄严感,本来很柔情的题材,一下子变得大气磅礴,意境深远,不由让人想起了大型纪录片《紫禁城》的主题曲《天地龙鳞》:

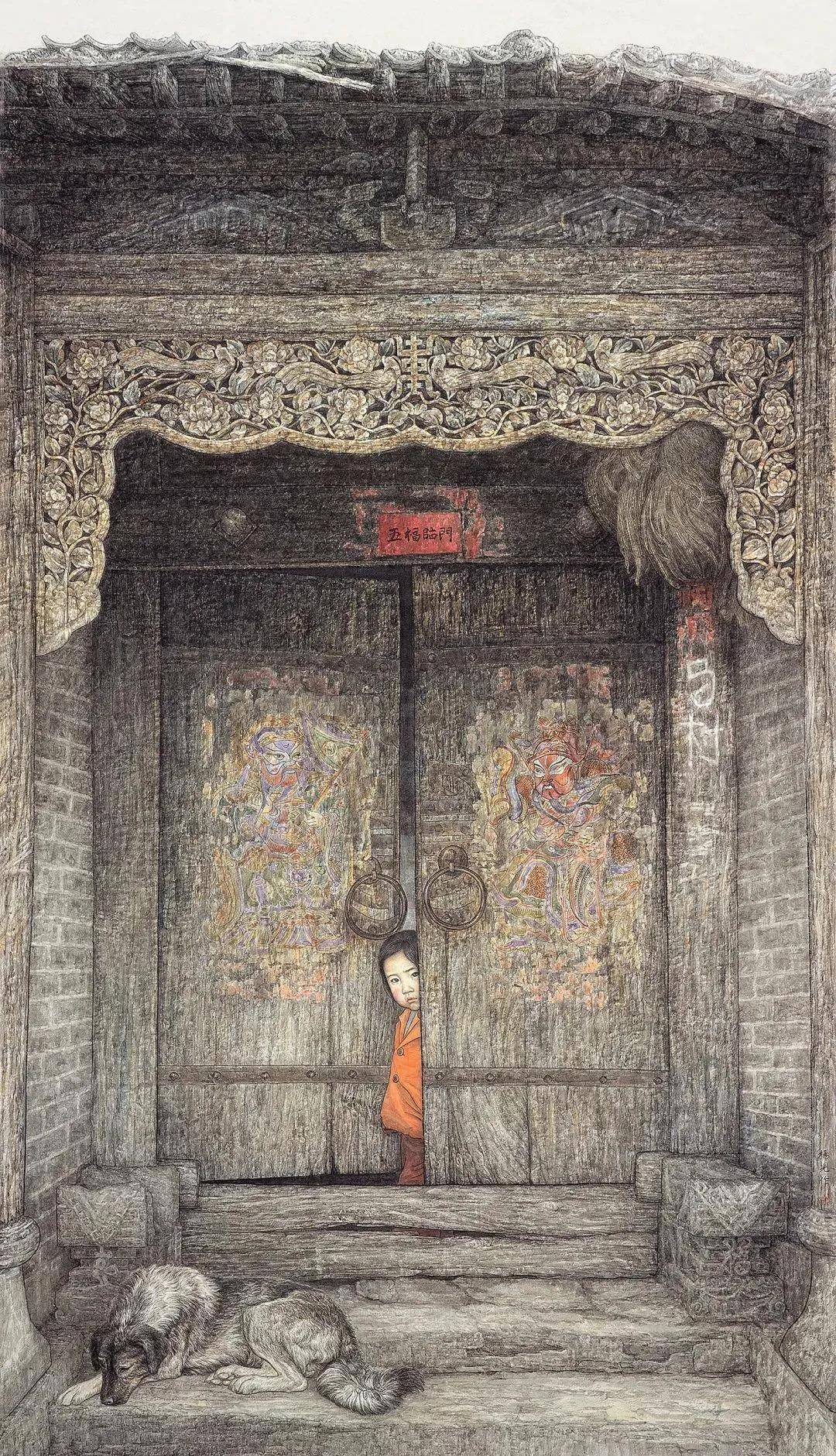

杨光利 翰林马家 中国画 215cm×123cm 1993年

这江山我起笔,民族血脉又几万里

一片鳞一寸心,故事飘摇我不忍听

我清醒等回音,盘旋泱泱华夏文明

敬过去我落笔,东方辽阔的黄土地

将民族的命运,昂首抬起再次复兴……

又如入选全国第九届美展的《中国民工——石工》,突显了作者深厚的造型功底,刻画出石工裸露的身躯,黝黑的额头和双手,饱经沧桑的面容,同时又以细致的中国画线条表现裤褶和石狮身上的纹理,线条之后又是层层渲染,表现出坚硬的质地。体现了生活的艰辛沉重,中国人千百年与自然不屈的抗争,用双手打造未来的精神品质。作品题目确定为《中国民工》,也反映了改革开放后,陕北人民走出黄土高原,向外谋求生活,追求美好生活的愿望,反映了一个时代和社会的变迁。画面带给人强大的气息,铿锵有力,先声夺人。这样的作品才是杨光利艺术性格的本真体现。

还有作品《翰林马家》,通过一个小女孩打开一点缝隙的门向外张望的神情,来表现作者的主旨。说是人物画,但是整个画面上小女孩子只露出半个脸和身子,整体只占画面很少的一部分,其余大面积描绘的却是古老的门楣、门扇、门槛、青石地面和一条卧在门前的狗。题目《翰林马家》,说明这曾经是一个有文化的大户人家,门楣上精细的木质花纹雕饰,古老的门环,青砖、门墩石,已经褪色但还没有完全脱尽的门神、对联,斑斑驳驳,和其它的景象一曲诉说着这里沧桑的文化底蕴背景,而占位很少的小女孩,却起到四两拨千斤的作用,她那忧郁而渴求的眼神,成为点睛的画眼。表现出古老的民族文化,渴望与外面世界的交流,对新生活的追求。

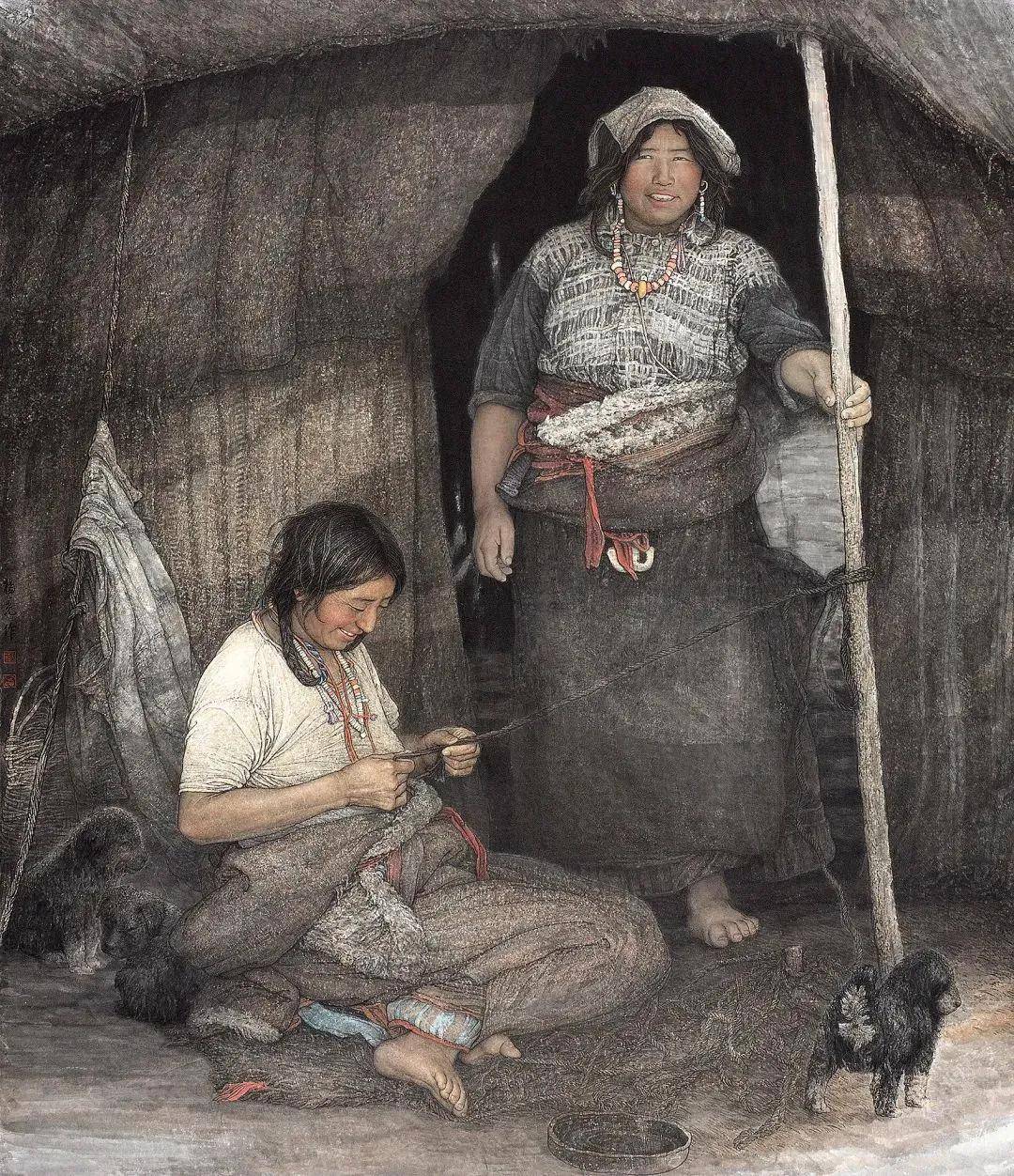

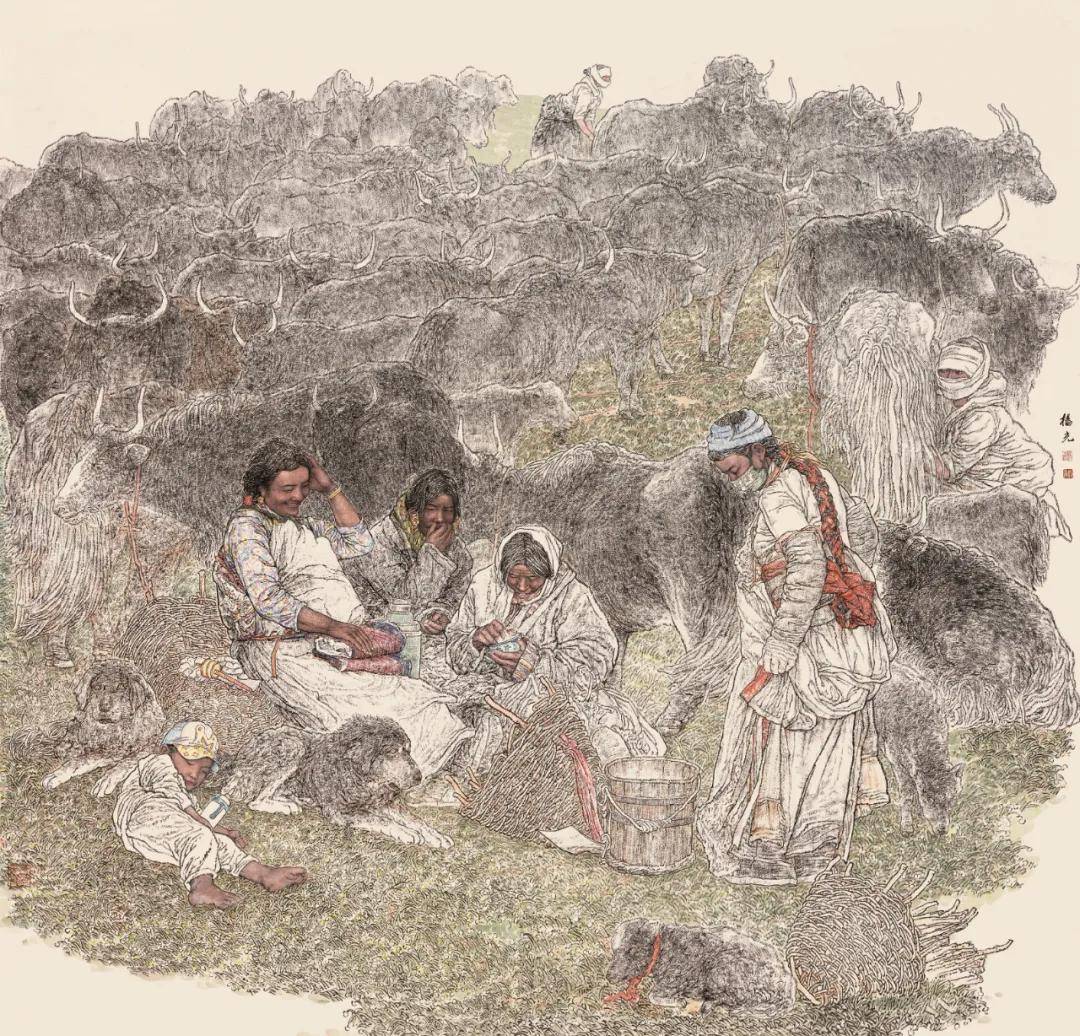

杨光利 美丽草原我的家 中国画 177cm×153cm

2004年 入选第十届全国美展

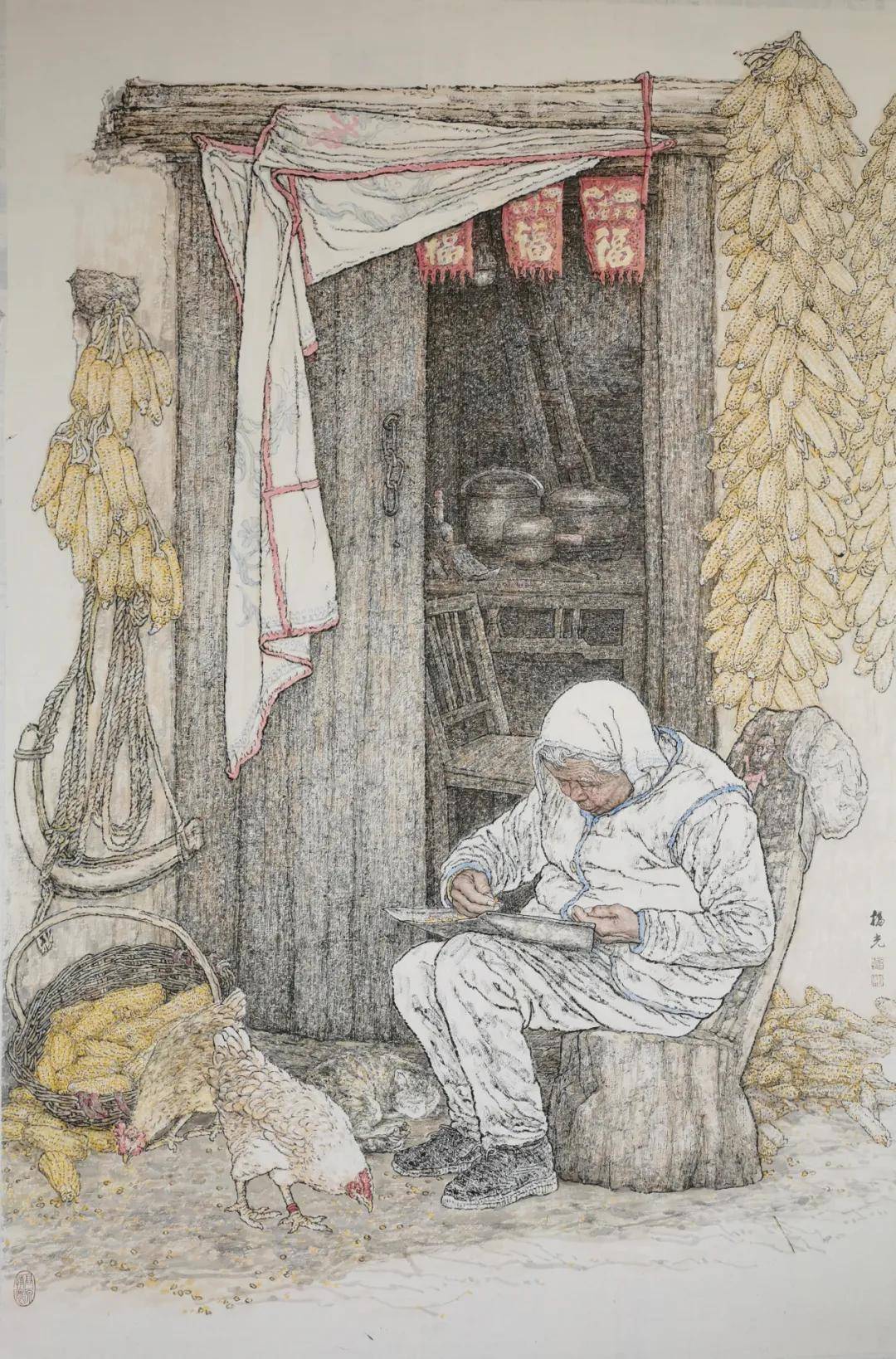

还有获得全国第六届美展铜奖的《喂》,入选全国第八届美展的《炕头》,入选全国第十届美展的《美丽草原我的家》,《沐浴》《厚土》《簸黑豆》等一系列作品,都是对高原人生活状态和精神世界的反映,与王有政老师的作品相比较,画面中少了一丝笑容和甜美,多了一份沉重和思索,以及对生活的理解和抗争。

一个画家不管画什么题材,怎么画,都是画家自身修养和责任的表现。反映着画家的内心世界和精神活动,表现出画家对世界、人生和社会的思考……最终是他思想境界的体现。艺术家不仅要履行好对艺术自身的责任,更要履行好对社会的责任担当。杨光利用画笔描绘的人物和生活,反映时代,反映生活,反映人民的苦与乐,和顽强不屈、生命不息的精神。他的作品甜蜜中带着酸涩,粗犷中带着细腻,平凡中保有深沉,柔韧中包裹着坚硬,形成了自己温度、适度、大度的艺术气象。

建国初“长安画派”出现了石鲁、赵望云等开宗立派的艺术巨擘,以写生改造中国画,关注现实和人民,留下了《转战陕北》《东方欲晓》等力作;当代人物画巨匠刘文西、陈忠志、王子武等立足黄土地,留下《祖孙四代》等经典画作。改革开放新时期,理性思考和个性表达成为主流。出现了王西京、王有政、郭全忠、王炎林等一批知名人物画家,以及《远去的足音》《悄悄话》《万语千言》等佳作,体现了一种人文关怀。21世纪,中青年艺术家打通传统与现代的藩篱,走出了杨光利、张立柱、邢庆仁等代表性人物画家,成为时代的中坚力量。

杨光利 绿荫 中国画 209cm×126cm 2019年

2020年12月,“回长安——中国美术馆藏陕西作品精选展”开幕。中国美术馆收藏的87件陕西美术作品回到西安展出。其中杨光利1984年创作的《喂》成为阵容之中不可或缺的精品。2021年11月,中国美术馆举行“出长安——陕西中国画作品巡展”,杨光利的《美丽草原我的家》《中国民工——石工》仍以力作位列其中。2023年12月,陕西省美术博物馆展出的“时代长安——陕西当代中国人物画研究展”,梳理了建国来陕西中国画人物画谱系,杨光利的《翰林马家》《绥德石雕》《美丽草原我的家》三幅作品展出。《绥德石雕》从众多画作中凸显而出,前景是稚嫩可爱的小孩,背景却白描雕刻石狮子,前后景相映衬,现代感和历史感交融,产生了明暗对比,坚硬和柔软对比,厚重与轻松对比,线描与色彩的对比,人性与时代的对比,产生了强烈的震撼效果。

从“长安画派”到当代人物画坛,几代艺术家以各自的艺术探索,点缀了美术史的灿烂星空。在这艺术谱系里,杨光利的中国画线描融合西方素描的小写意人物画,以现实主义的手法,历史感、厚重感,构筑人物画的独特面貌,画风恬淡而又有沉雄之风,柔美而内藏坚强和抗争,使他与其他画家拉开了距离,取得了在人物画坛应有的位置,成为美术界承前启后的中青年艺术家。

《九月》180x125cm 2024年

《暖了心窝》203x218cm 2022年

《晨曦》139x70cm 2017年

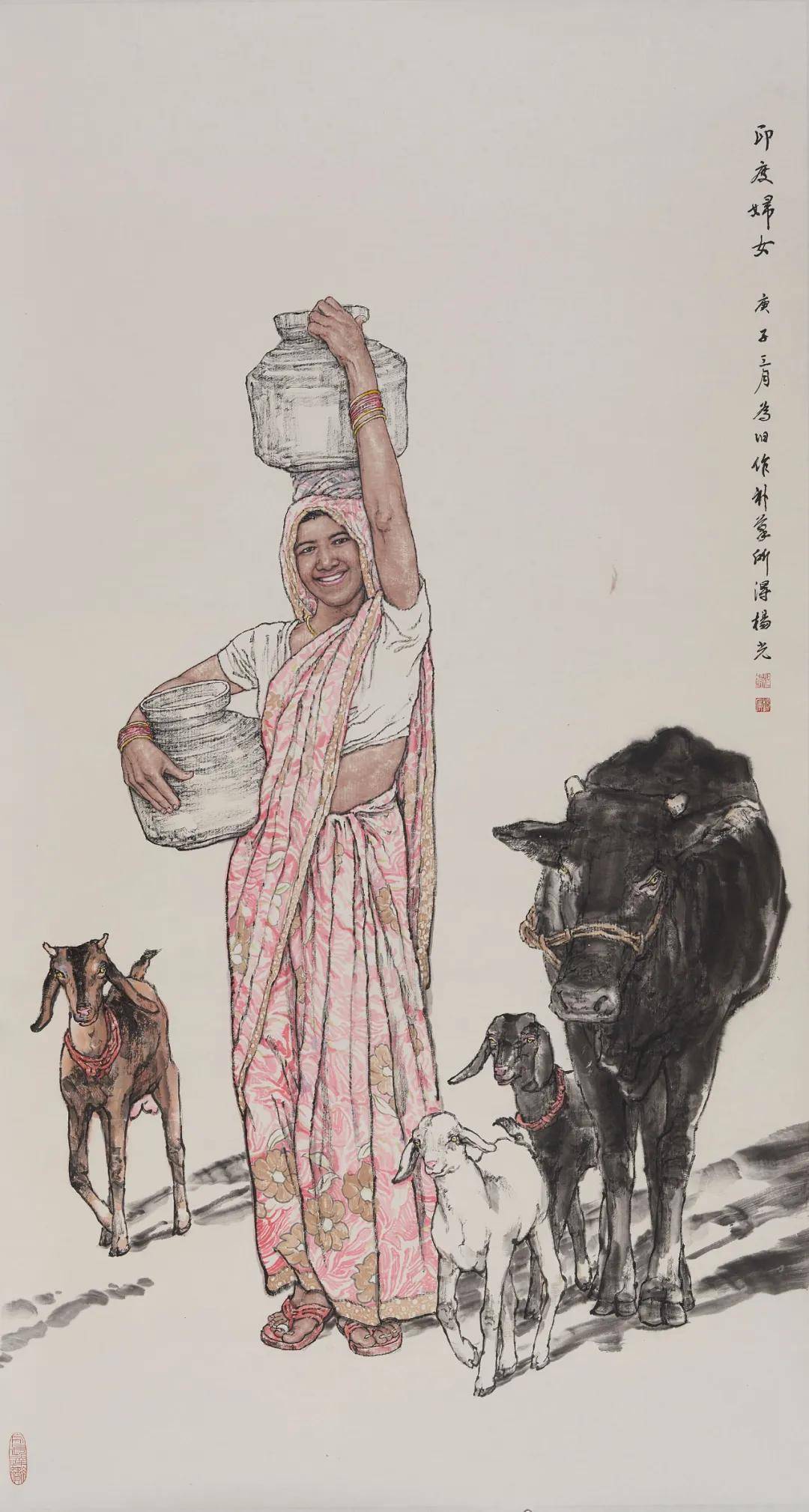

《印度妇女》180X92cm 2009年

作者简介:马文胜,中国文艺评论家协会会员,陕西文艺评论家协会理事,西安市美术家协会理论中心副主任。在各类刊物媒体公开发表文艺评论文章80万字,荣获“2022年西安市百名优秀青年文艺人才”称号。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。